琉球の王統 その1

昔んかし、浦添村の伊祖 (イズ / いそ) に、

二人の夫婦 (みーとぅんだ) が住んでいました。

まわり人々から『恵祖 (ヱス) の世の主』と呼ばれた男は高齢にて結婚し、刀自 (とぅじ / 妻) といっしょに浦添村の伊祖でひっそりと暮らしていました。 二人はずっと子供が欲しいと思っていましたが、なかなか子宝に恵まれません。

♀← ∧←

ある日、刀自 (とぅじ / 妻) は太陽 (てだ / ティーダ) の日射しを避けるため、木陰で休憩 (なかゆくい) をしているうち 眠気に誘われ

眠気に誘われ  眠りにつきました。

眠りにつきました。

♀← ∧←☀

しだいに太陽 (てだ / ティーダ) の日射しが木陰まで伸びてきて ♀← 刀自 (とぅじ) の陰部を射しました ∧←☀

Λ すると!!たちまち ♀ ∧

お腹が温かく膨らみ、玉のやうな太陽の子 (てだこ) が生まれてきました。

♀← ∧←☀

その後、熱い と思い、刀自 (とぅじ) は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の赤子が生まれてきました。そして、その子の名前を『英祖 (イーズ) 』と名付けました。13世紀の1229年、鎌倉時代のお話です。

と思い、刀自 (とぅじ) は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の赤子が生まれてきました。そして、その子の名前を『英祖 (イーズ) 』と名付けました。13世紀の1229年、鎌倉時代のお話です。

英祖 (えいそ) の沖縄語は、英祖 (イーズ) と言い『英祖』が生まれたのが浦添村の『伊祖』で、父親の名前はわかりませんが、回りからは『恵祖』の世の主、呼ばれていました。伊祖 (イズ / いそ) の恵祖 (ヱス / ゑそ) に英祖 (イーズ / えいそ) 、世襲制の時代でありましたから、似たような名前をつけたと思われます。

英祖は太陽 (てだ) の夢を見て生まれてきたので、太陽の子 = 天日子 (てだこ) と呼ばれ、すくすくと成長しました。

♀← ∧←☀

当時、浦添村には浦添城という琉球の王が住む城 (グスク) がありました。

ー・→

1237年

琉球の王さま・舜天 (しゅんてん) 王が亡くなる。

舜天王の子・舜馬順熙が53歳の高齢にして王位につくも、わずか10年という短期間で終わる。そして、舜馬順熙の子・義本 王が誕生しました。しかしその時代は、未曾有 (みぞう) の大飢饉があり、疫病が大流行して『人民半ば失ふ』というありさまでありました。

舜天王統の3代目・義本 (ぎほん) 王は、臣下 (しんか) の前で問いました。

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥ と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖の世の主の嫡子・英祖こそ『有徳ある者』と答えました。

そこで、舜天王統の3代目・義本王は、浦添村の伊祖に住んでいた恵祖世の主の子→『英祖』に王位をゆずりました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077471.html

義本王の在位は11年、ここに舜天王統は3代で終焉 ⇔ 英祖王統 (5代 / 90年) が開かれる事になりました。

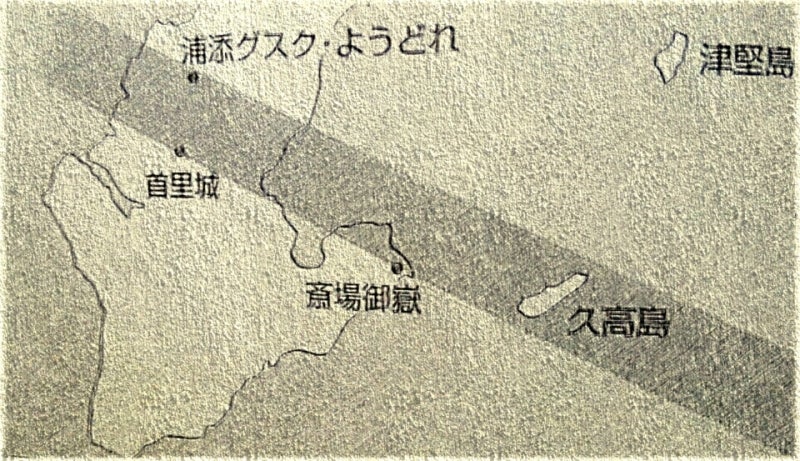

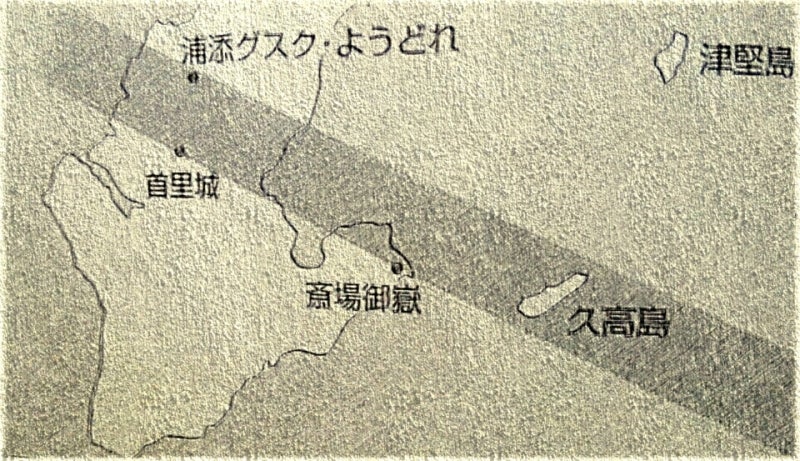

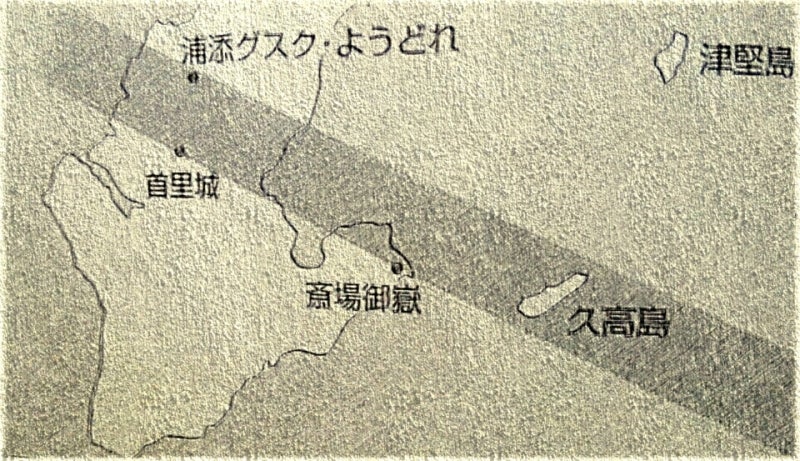

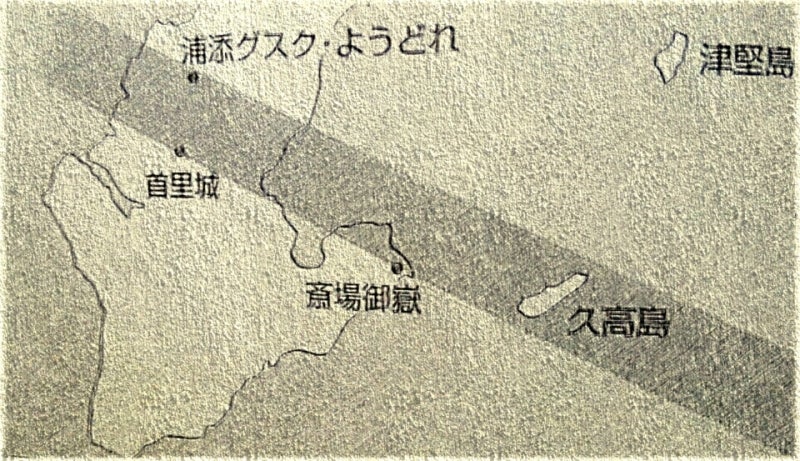

琉球国の王統は、舜天王統 (3代) → 英祖王統 (5代) → 察度王統 (2代) → 第一尚氏王統 (7代) → 第二尚氏王統 (19代) へと続きました。* 舜天王統 ~察度王統まで「浦添城 (古琉球) 」⇔ 第一尚氏王統~『首里城 (近世琉球) 』になっています。

浦添城 (古琉球) と 首里城 (近世琉球) の後ろには、斎場御嶽 (せーふぁうたき) という三角石があり、

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E5%A0%B4%E5%BE%A1%E5%B6%BD

∧ 斎場御嶽 (せーふぁうたき) は♀二股∧ を表現していると云われ、その斎場御嶽 (せーふぁうたき) の後ろには、太陽 (てだ / ティーダ) の島 → 久高島 (神の島 ≒ 太陽の島) があります。

琉球の都は、新い都が首里城 (今の那覇市) ⇔ 古い都が浦添城 (今の浦添市) になっており、王さま (てだ子) の住む城 (グスク) は太陽 (てだ) を背にするようになったと云われています。

ー(・・? ー・ー

ところで、英祖 王 (てだ子) に王位を譲 (ゆず) った義本 (ぎほん) 王は、沖縄島の南にある玉城 (たまぐすく) で焼身自殺をしようとしました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077471.html

⇔ ところが 玉城 (たまぐすく) の地に着くと同時に大雨が降ってきたので死ぬ事ができませんでした。

玉城 (たまぐすく) の地に着くと同時に大雨が降ってきたので死ぬ事ができませんでした。

玉城 (たまぐすく) の地を後にした 義本 (ぎほん) 王は、島の各地を 「転てん」 とし → 北上しました。

ー・→

沖縄島の最北端・沖縄県国頭村辺戸には、琉球7御嶽 (うたき) の1つ・安須森 (あすむい) の御嶽 (うたき) があり、

その安須森の御嶽のすぐ近くに義本 (ぎほん) 王のお墓があるようです。

ー・→

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥ と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖の世の主の嫡子・英祖 (てだ子) こそ『有徳ある者』と答えました。

義本 (ぎほん) 王の在位は11年、ここに舜天王統は3代で終焉 ⇔ 英祖王統 (5代 / 90年) が開かれる事になりました。

義本 (ぎほん) 王は、

王位を譲った『やさしい王さま』と云われています。

二人の夫婦 (みーとぅんだ) が住んでいました。

まわり人々から『恵祖 (ヱス) の世の主』と呼ばれた男は高齢にて結婚し、刀自 (とぅじ / 妻) といっしょに浦添村の伊祖でひっそりと暮らしていました。 二人はずっと子供が欲しいと思っていましたが、なかなか子宝に恵まれません。

♀← ∧←

ある日、刀自 (とぅじ / 妻) は太陽 (てだ / ティーダ) の日射しを避けるため、木陰で休憩 (なかゆくい) をしているうち

眠気に誘われ

眠気に誘われ  眠りにつきました。

眠りにつきました。♀← ∧←☀

しだいに太陽 (てだ / ティーダ) の日射しが木陰まで伸びてきて ♀← 刀自 (とぅじ) の陰部を射しました ∧←☀

Λ すると!!たちまち ♀ ∧

お腹が温かく膨らみ、玉のやうな太陽の子 (てだこ) が生まれてきました。

♀← ∧←☀

その後、熱い

と思い、刀自 (とぅじ) は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の赤子が生まれてきました。そして、その子の名前を『英祖 (イーズ) 』と名付けました。13世紀の1229年、鎌倉時代のお話です。

と思い、刀自 (とぅじ) は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の赤子が生まれてきました。そして、その子の名前を『英祖 (イーズ) 』と名付けました。13世紀の1229年、鎌倉時代のお話です。

英祖 (えいそ) の沖縄語は、英祖 (イーズ) と言い『英祖』が生まれたのが浦添村の『伊祖』で、父親の名前はわかりませんが、回りからは『恵祖』の世の主、呼ばれていました。伊祖 (イズ / いそ) の恵祖 (ヱス / ゑそ) に英祖 (イーズ / えいそ) 、世襲制の時代でありましたから、似たような名前をつけたと思われます。

英祖は太陽 (てだ) の夢を見て生まれてきたので、太陽の子 = 天日子 (てだこ) と呼ばれ、すくすくと成長しました。

♀← ∧←☀

当時、浦添村には浦添城という琉球の王が住む城 (グスク) がありました。

ー・→

1237年

琉球の王さま・舜天 (しゅんてん) 王が亡くなる。

舜天王の子・舜馬順熙が53歳の高齢にして王位につくも、わずか10年という短期間で終わる。そして、舜馬順熙の子・義本 王が誕生しました。しかしその時代は、未曾有 (みぞう) の大飢饉があり、疫病が大流行して『人民半ば失ふ』というありさまでありました。

舜天王統の3代目・義本 (ぎほん) 王は、臣下 (しんか) の前で問いました。

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥ と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖の世の主の嫡子・英祖こそ『有徳ある者』と答えました。

そこで、舜天王統の3代目・義本王は、浦添村の伊祖に住んでいた恵祖世の主の子→『英祖』に王位をゆずりました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077471.html

義本王の在位は11年、ここに舜天王統は3代で終焉 ⇔ 英祖王統 (5代 / 90年) が開かれる事になりました。

琉球国の王統は、舜天王統 (3代) → 英祖王統 (5代) → 察度王統 (2代) → 第一尚氏王統 (7代) → 第二尚氏王統 (19代) へと続きました。* 舜天王統 ~察度王統まで「浦添城 (古琉球) 」⇔ 第一尚氏王統~『首里城 (近世琉球) 』になっています。

浦添城 (古琉球) と 首里城 (近世琉球) の後ろには、斎場御嶽 (せーふぁうたき) という三角石があり、

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E5%A0%B4%E5%BE%A1%E5%B6%BD

∧ 斎場御嶽 (せーふぁうたき) は♀二股∧ を表現していると云われ、その斎場御嶽 (せーふぁうたき) の後ろには、太陽 (てだ / ティーダ) の島 → 久高島 (神の島 ≒ 太陽の島) があります。

琉球の都は、新い都が首里城 (今の那覇市) ⇔ 古い都が浦添城 (今の浦添市) になっており、王さま (てだ子) の住む城 (グスク) は太陽 (てだ) を背にするようになったと云われています。

ー(・・? ー・ー

ところで、英祖 王 (てだ子) に王位を譲 (ゆず) った義本 (ぎほん) 王は、沖縄島の南にある玉城 (たまぐすく) で焼身自殺をしようとしました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077471.html

⇔ ところが

玉城 (たまぐすく) の地に着くと同時に大雨が降ってきたので死ぬ事ができませんでした。

玉城 (たまぐすく) の地に着くと同時に大雨が降ってきたので死ぬ事ができませんでした。

玉城 (たまぐすく) の地を後にした 義本 (ぎほん) 王は、島の各地を 「転てん」 とし → 北上しました。

ー・→

沖縄島の最北端・沖縄県国頭村辺戸には、琉球7御嶽 (うたき) の1つ・安須森 (あすむい) の御嶽 (うたき) があり、

その安須森の御嶽のすぐ近くに義本 (ぎほん) 王のお墓があるようです。

ー・→

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥ と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖の世の主の嫡子・英祖 (てだ子) こそ『有徳ある者』と答えました。

義本 (ぎほん) 王の在位は11年、ここに舜天王統は3代で終焉 ⇔ 英祖王統 (5代 / 90年) が開かれる事になりました。

義本 (ぎほん) 王は、

王位を譲った『やさしい王さま』と云われています。

リンパ 先生

ちまたでは、

リンパ トレナ-ジュ、リンパ マッサージ など‥ 流行しています。

最近よく見聞きするけど、いったいその『リンパ』とは何者なのか? 気になり、調べてみた。

ー・ー

詳しくはわかりませんが、

人体には 「脈菅系」 という大小の管 (くだ) があり、その脈菅系には 「血管系」 と 「リンパ管系」 と2つに分別されるといいます。

水道管に例えると、

「血管系」 は上水道 ⇔ 「リンパ管系」 は下水道になります。

ー・→

その前に、

血管には 「動脈と静脈」 という2つの脈菅があり、大小の脈菅が体中に張り巡らされています。

その血管の中には血液が流れており、心臓から出る血液が流れる血管を 「動脈」 ⇔ 心臓に戻る血液が流れる血管を 「静脈」 と呼び、動脈と静脈はクルくる循環しています。

クルくる循環には、

心臓 → 動脈 → 毛細血管 → 静脈 → 再び心臓 →‥ と、栄養を回す循環を 「体循環 (大循環) 」 と、

心臓 → 動脈 → 肺 → 静脈 → 再び心臓 →‥ と、酸素を回す循環を 「肺循環 (小循環) 」 と2つあります。

ー・→

そのうち 「体循環 (大循環) 」 にスポットを当てて見る。

心臓 → 動脈 → 毛細血管 → 静脈 → 再び心臓 →‥

ー・→

どうやら?‥

体中に張り巡らされた毛細血管 (とても細い血管) というところで 動脈 と 静脈 が合流しており、心臓 → 動脈 → 毛細血管 ~ 静脈 に行くのですが、その毛細血管から1部 (10%) は毛細リンパ管に入ります。その毛細リンパ管にはリンパ液が流れており、血液が濾過 (ろか) された無色透明な液体で、リンパ液は 「白い血液」 とも呼ばれています。

とても細い毛細リンパ管は、他の毛細リンパ管と合流し、どんどん太くなります。

主に、首すじ、脇の下、鼠径部などには 「リンパ節」 というリンパ菅が集中している部分があり、そこでさらに濾過 (ろか) され、またどんどん太くなります。

手足の末端まで張り巡らされた毛細リンパ管はリンパ節を経て、最終的には鎖骨 (さこつ) の方に集合して来ます。

そして、

右側の鎖骨 (さこつ) 部分で 静脈 (血管) と合流するといいます。

ー(・・? ー・ー

そして、また再び →

心臓 → 動脈 → 毛細血管 → 静脈 → 再び心臓 →‥

毛細血管 ~ 静脈 に行く前に1部 (10%) は毛細リンパ管に入ります。

ー・→

ちまたでは、

リンパ トレナ-ジュ、リンパ マッサージ など‥ 流行しています。

最近よく見聞きするけど、いったいその『リンパ』とは ‥→‥→

リンパ トレナ-ジュ、リンパ マッサージ など‥ 流行しています。

最近よく見聞きするけど、いったいその『リンパ』とは何者なのか? 気になり、調べてみた。

ー・ー

詳しくはわかりませんが、

人体には 「脈菅系」 という大小の管 (くだ) があり、その脈菅系には 「血管系」 と 「リンパ管系」 と2つに分別されるといいます。

水道管に例えると、

「血管系」 は上水道 ⇔ 「リンパ管系」 は下水道になります。

ー・→

その前に、

血管には 「動脈と静脈」 という2つの脈菅があり、大小の脈菅が体中に張り巡らされています。

その血管の中には血液が流れており、心臓から出る血液が流れる血管を 「動脈」 ⇔ 心臓に戻る血液が流れる血管を 「静脈」 と呼び、動脈と静脈はクルくる循環しています。

クルくる循環には、

心臓 → 動脈 → 毛細血管 → 静脈 → 再び心臓 →‥ と、栄養を回す循環を 「体循環 (大循環) 」 と、

心臓 → 動脈 → 肺 → 静脈 → 再び心臓 →‥ と、酸素を回す循環を 「肺循環 (小循環) 」 と2つあります。

ー・→

そのうち 「体循環 (大循環) 」 にスポットを当てて見る。

心臓 → 動脈 → 毛細血管 → 静脈 → 再び心臓 →‥

ー・→

どうやら?‥

体中に張り巡らされた毛細血管 (とても細い血管) というところで 動脈 と 静脈 が合流しており、心臓 → 動脈 → 毛細血管 ~ 静脈 に行くのですが、その毛細血管から1部 (10%) は毛細リンパ管に入ります。その毛細リンパ管にはリンパ液が流れており、血液が濾過 (ろか) された無色透明な液体で、リンパ液は 「白い血液」 とも呼ばれています。

とても細い毛細リンパ管は、他の毛細リンパ管と合流し、どんどん太くなります。

主に、首すじ、脇の下、鼠径部などには 「リンパ節」 というリンパ菅が集中している部分があり、そこでさらに濾過 (ろか) され、またどんどん太くなります。

手足の末端まで張り巡らされた毛細リンパ管はリンパ節を経て、最終的には鎖骨 (さこつ) の方に集合して来ます。

そして、

右側の鎖骨 (さこつ) 部分で 静脈 (血管) と合流するといいます。

ー(・・? ー・ー

そして、また再び →

心臓 → 動脈 → 毛細血管 → 静脈 → 再び心臓 →‥

毛細血管 ~ 静脈 に行く前に1部 (10%) は毛細リンパ管に入ります。

ー・→

ちまたでは、

リンパ トレナ-ジュ、リンパ マッサージ など‥ 流行しています。

最近よく見聞きするけど、いったいその『リンパ』とは ‥→‥→

一年に1度の色

父さんは、

畑に唐黍 (トーンチン) を植えた。

効果のほどは?わかりませんが、連作ローテーションためという。

畑には 「連作障害」 というものがあり、例えば 苦瓜 (ゴーヤー) を畑に植えた翌年は胡瓜 (きゅうり) や西瓜 (スイカ)、冬瓜 (とうがん) などの瓜 (うり) 類が育ちにくくなり、そうした 「連作障害」 を起こさないように 瓜類を畑に植えた翌年には、豆類や芋類、根菜類、茎菜類、葉菜類など‥ 違う種類の作物を植えるといいます。

父さん曰く、唐黍 (トーンチン) は連作ローテーションに良い?という。

*効果のほどは?

ー・→

唐黍 (トーンチン) とは、玉黍 (とうきび) → 玉蜀黍 (トウモロコシ) のことで、もとは唐黍 (トーンチン / 玉黍) は 「もろこし」 で ⇔『トウモロコシ』とは別の品種だが、沖縄方言では引き続き 唐黍 (トーンチン) と呼んでいるようです。

むかし、ポルトガル人が南蛮方面から運んで来た 「甘い黍」 が 「唐黍 / 玉黍」 と似ていたので ⇔ 区別するため『玉蜀黍 (トウモロコシ) 』という名前にし、日本各地方により南蛮黍、ナンバ、なんま、トーキミ、とうぎみ、トーミギ、とうむぎ、コーンなど‥ 呼び名があるという。

ー・ー

しだいに唐黍 (トーンチン) は、ススキのような穂をつけます。

↑ススキの穂

実は、

砂糖黍 (サトウキビ) も一年に1度だけススキのような穂がなります。

玉蜀黍 (トウモロコシ) も砂糖黍 (サトウキビ) も『黍 (きび) 』と名前がついていますが、 黍 (きび) はイネ科キビ属、玉黍 (もろこし) はイネ科モロコシ属、玉蜀黍 (トウモロコシ) はイネ科トウモロコシ属、砂糖黍 (サトウキビ) はイネ科サトウキビ属、ススキはイネ科ススキ属に分類され、

(’-’*)♪ それぞれタイプは違うけど、似たような穂をならします。

ー・→

砂糖黍のことを、種子島ではオウギ、奄美諸島ではウギ、沖縄諸島ではウージ、宮古諸島ではブーギ、八重山諸島ではスッツアと呼び、これらは『荻 (オギ) 』が訛ったものと云われ、 荻 (オギ) はイネ科ススキ属。

中国での荻 (オギ) 品種に、荻蔗、竹蔗、竿蔗、干蔗などがあり、沖縄方面の砂糖黍は竹蔗を品種改良した 「甘蔗 = 砂糖黍」 で、野生化した砂糖黍は甘くないといいます。

(・・;) また、

サトウキビの別名は 「甘蔗 (かんしょ) 」、サツマイモの別名は甘藷 「 (かんしょ) 」 で、よく間違われます。

サトウキビの穂は、11月末 ~ 3月頃の冬になり、穂がなる頃に甘くなる。

穂が枯れると糖度が増す。

⇔ しかし、農家は穂が枯れる前の萎んだ時に製糖工場に出荷します。

その理由は、穂が枯れると糖度は増すが、水分も抜けてサトウキビが軽くなってしまうからです。

(’-’*)♪ 重いほうが!

ー(・・? ー・ー

これまでのお話はどうでもよいのだが、

「サトウキビの穂」 で糸を染めることにしました。

↑サトウキビの穂

熱して染液をとり、

染料を作ります。

糸を染める。

今回は鉄媒染をしました。

一年に1度の色、

(’-’*)♪ こんな感じに。

畑に唐黍 (トーンチン) を植えた。

効果のほどは?わかりませんが、連作ローテーションためという。

畑には 「連作障害」 というものがあり、例えば 苦瓜 (ゴーヤー) を畑に植えた翌年は胡瓜 (きゅうり) や西瓜 (スイカ)、冬瓜 (とうがん) などの瓜 (うり) 類が育ちにくくなり、そうした 「連作障害」 を起こさないように 瓜類を畑に植えた翌年には、豆類や芋類、根菜類、茎菜類、葉菜類など‥ 違う種類の作物を植えるといいます。

父さん曰く、唐黍 (トーンチン) は連作ローテーションに良い?という。

*効果のほどは?

ー・→

唐黍 (トーンチン) とは、玉黍 (とうきび) → 玉蜀黍 (トウモロコシ) のことで、もとは唐黍 (トーンチン / 玉黍) は 「もろこし」 で ⇔『トウモロコシ』とは別の品種だが、沖縄方言では引き続き 唐黍 (トーンチン) と呼んでいるようです。

むかし、ポルトガル人が南蛮方面から運んで来た 「甘い黍」 が 「唐黍 / 玉黍」 と似ていたので ⇔ 区別するため『玉蜀黍 (トウモロコシ) 』という名前にし、日本各地方により南蛮黍、ナンバ、なんま、トーキミ、とうぎみ、トーミギ、とうむぎ、コーンなど‥ 呼び名があるという。

ー・ー

しだいに唐黍 (トーンチン) は、ススキのような穂をつけます。

↑ススキの穂

実は、

砂糖黍 (サトウキビ) も一年に1度だけススキのような穂がなります。

玉蜀黍 (トウモロコシ) も砂糖黍 (サトウキビ) も『黍 (きび) 』と名前がついていますが、 黍 (きび) はイネ科キビ属、玉黍 (もろこし) はイネ科モロコシ属、玉蜀黍 (トウモロコシ) はイネ科トウモロコシ属、砂糖黍 (サトウキビ) はイネ科サトウキビ属、ススキはイネ科ススキ属に分類され、

(’-’*)♪ それぞれタイプは違うけど、似たような穂をならします。

ー・→

砂糖黍のことを、種子島ではオウギ、奄美諸島ではウギ、沖縄諸島ではウージ、宮古諸島ではブーギ、八重山諸島ではスッツアと呼び、これらは『荻 (オギ) 』が訛ったものと云われ、 荻 (オギ) はイネ科ススキ属。

中国での荻 (オギ) 品種に、荻蔗、竹蔗、竿蔗、干蔗などがあり、沖縄方面の砂糖黍は竹蔗を品種改良した 「甘蔗 = 砂糖黍」 で、野生化した砂糖黍は甘くないといいます。

(・・;) また、

サトウキビの別名は 「甘蔗 (かんしょ) 」、サツマイモの別名は甘藷 「 (かんしょ) 」 で、よく間違われます。

サトウキビの穂は、11月末 ~ 3月頃の冬になり、穂がなる頃に甘くなる。

穂が枯れると糖度が増す。

⇔ しかし、農家は穂が枯れる前の萎んだ時に製糖工場に出荷します。

その理由は、穂が枯れると糖度は増すが、水分も抜けてサトウキビが軽くなってしまうからです。

(’-’*)♪ 重いほうが!

ー(・・? ー・ー

これまでのお話はどうでもよいのだが、

「サトウキビの穂」 で糸を染めることにしました。

↑サトウキビの穂

熱して染液をとり、

染料を作ります。

糸を染める。

今回は鉄媒染をしました。

一年に1度の色、

(’-’*)♪ こんな感じに。

清国 (しんこく / 深刻) な問題

1644年ころ、

中国政府は、明 (みん) から清 (しん) へ 「王権交替 / 政権交代」 が起きました。

*当時の日本は江戸時代

‥明清交替‥

ー・→

清 (しん) は、中国東北地方の満州族 (女真族) が建てた国で、後ほど満州族 (女真族) も漢民族になります。

満州族 (女真族) は、建州 (けんしゅ) 部・海西 (かいさい) 部・野人 (やいん) 部といった3つ集団からなり、1593年に建州部のヌルハチが満州族 (女真族) を1つに統一した。

1619年に、ヌルハチ率いる満州族 (女真族) は明の大軍を破り、国名を 「後金」 とし、1639年に国名を『清』に改名。しだいに、中国政府は 「明清交替」 をします。

ー・→

明が滅亡した1644年、

中国南部には、福王政権 (朱由松)・唐王政権 (朱律鍵)・魯王政権 (朱以海)・桂王政権 (朱由榔) といった4政権 (南明政権) が樹立しましたが、すぐに 「清政権」 に征服され、「明政権」 の残党は台湾に拠点を移します。

ー(・・? ー・ー

ところで、

「清の人」 の特徴として、

「清の人」 はよく帽子を被る。

「清の人」 は後ろ髪が長い‥

ー・→

清 / 満州族 (女真族) は、辮髪 (べんぱつ) という髪型をしていました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%AE%E9%AB%AA

辮髪 (べんぱつ) とは、頭頂部のみ髪を伸ばし、周辺は剃り、後ろ髪は三つ編みになっていました。

‥?‥

ー・→

明清交替で国家体制も整い、

いよいよ、清の皇帝は敵味方を区別するため、「明の人 / 漢民族」 にも辮髪 (べんぱつ) という髪型を強制しました。

当初 「明の人 / 漢民族」 は、その髪型に対して猛反発をしましたが、清の辮髪強制はかなり厳しく「髪を切るか、首を切るか?」と強く迫ったといい、中にはその髪型がイヤで亡命をした人もいたと云われています。

ー(・・? ー・ー

ところかわって、

明 / 前政権時代より、琉球は明 (みん) の冊封体制下にありました。

琉球は、「明清交替」 後も引き続き → 清 (しん) の 冊封体制下になる事が決まりました。

ー (・・;) →

あまり大きな声では言えないが、

秘かに琉球でも 「明清交替」 による清国 (しんこく / 深刻) な問題が起きていました。

その髪型 (辮髪 / べんぱつ) は似合う人もいれば ⇔ 似合わない人もいたようです。

伝統的、琉球人 (王族 / 支配層) は明治12年 (琉球処分) まで 「カタカシラ」 という髪型をしていました。

*庶民は違う

(’-’*)♪ 清国は 「明の人 / 漢民族」 には辮髪 (べんぱつ) という髪型を強制しましたが ⇔ 冊封体制下 / 琉球や周辺国には強制しませんでした。

ー・ー

よく考えてみると、

国によつては、琉球のカタカシラが変と思う人もいれば、日本のチョンマゲが変という人もおり、それは 「慣れ」 の問題かもしれません。

しかし秘かに、髪型をめぐる清国 (しんこく / 深刻) な問題が発生していました。

(’-’*)♪ 何はともあれ ☆

中国政府は、明 (みん) から清 (しん) へ 「王権交替 / 政権交代」 が起きました。

*当時の日本は江戸時代

‥明清交替‥

ー・→

清 (しん) は、中国東北地方の満州族 (女真族) が建てた国で、後ほど満州族 (女真族) も漢民族になります。

満州族 (女真族) は、建州 (けんしゅ) 部・海西 (かいさい) 部・野人 (やいん) 部といった3つ集団からなり、1593年に建州部のヌルハチが満州族 (女真族) を1つに統一した。

1619年に、ヌルハチ率いる満州族 (女真族) は明の大軍を破り、国名を 「後金」 とし、1639年に国名を『清』に改名。しだいに、中国政府は 「明清交替」 をします。

ー・→

明が滅亡した1644年、

中国南部には、福王政権 (朱由松)・唐王政権 (朱律鍵)・魯王政権 (朱以海)・桂王政権 (朱由榔) といった4政権 (南明政権) が樹立しましたが、すぐに 「清政権」 に征服され、「明政権」 の残党は台湾に拠点を移します。

ー(・・? ー・ー

ところで、

「清の人」 の特徴として、

「清の人」 はよく帽子を被る。

「清の人」 は後ろ髪が長い‥

ー・→

清 / 満州族 (女真族) は、辮髪 (べんぱつ) という髪型をしていました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%AE%E9%AB%AA

辮髪 (べんぱつ) とは、頭頂部のみ髪を伸ばし、周辺は剃り、後ろ髪は三つ編みになっていました。

‥?‥

ー・→

明清交替で国家体制も整い、

いよいよ、清の皇帝は敵味方を区別するため、「明の人 / 漢民族」 にも辮髪 (べんぱつ) という髪型を強制しました。

当初 「明の人 / 漢民族」 は、その髪型に対して猛反発をしましたが、清の辮髪強制はかなり厳しく「髪を切るか、首を切るか?」と強く迫ったといい、中にはその髪型がイヤで亡命をした人もいたと云われています。

ー(・・? ー・ー

ところかわって、

明 / 前政権時代より、琉球は明 (みん) の冊封体制下にありました。

琉球は、「明清交替」 後も引き続き → 清 (しん) の 冊封体制下になる事が決まりました。

ー (・・;) →

あまり大きな声では言えないが、

秘かに琉球でも 「明清交替」 による清国 (しんこく / 深刻) な問題が起きていました。

その髪型 (辮髪 / べんぱつ) は似合う人もいれば ⇔ 似合わない人もいたようです。

伝統的、琉球人 (王族 / 支配層) は明治12年 (琉球処分) まで 「カタカシラ」 という髪型をしていました。

*庶民は違う

(’-’*)♪ 清国は 「明の人 / 漢民族」 には辮髪 (べんぱつ) という髪型を強制しましたが ⇔ 冊封体制下 / 琉球や周辺国には強制しませんでした。

ー・ー

よく考えてみると、

国によつては、琉球のカタカシラが変と思う人もいれば、日本のチョンマゲが変という人もおり、それは 「慣れ」 の問題かもしれません。

しかし秘かに、髪型をめぐる清国 (しんこく / 深刻) な問題が発生していました。

(’-’*)♪ 何はともあれ ☆

進貢船 (しんこうせん)

昔んかし、

浮島 (那覇の港) には進貢船が出入りしていました。

進貢船は対外貿易をする船で、御冠船 (うくゎんしん) とも呼ばれていました。

豊臣秀吉は、琉球船 (進貢船) を 「綾船」 と呼んでいました。

もとは、明 (みん / 中国) のジャンク船を改良した船であったようです。

ー・ー

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B2%E8%B2%A2%E8%88%B9

ー・ー

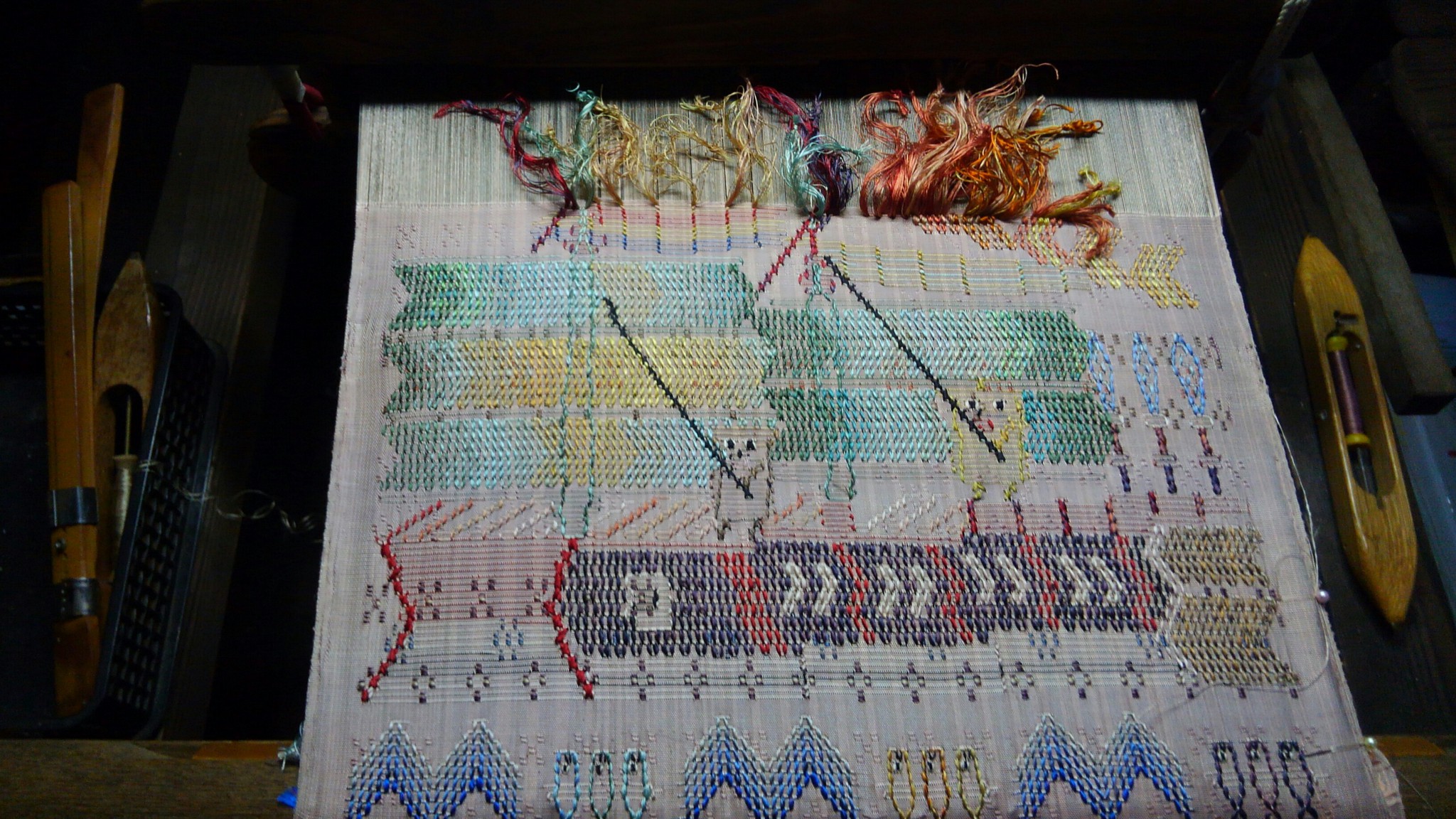

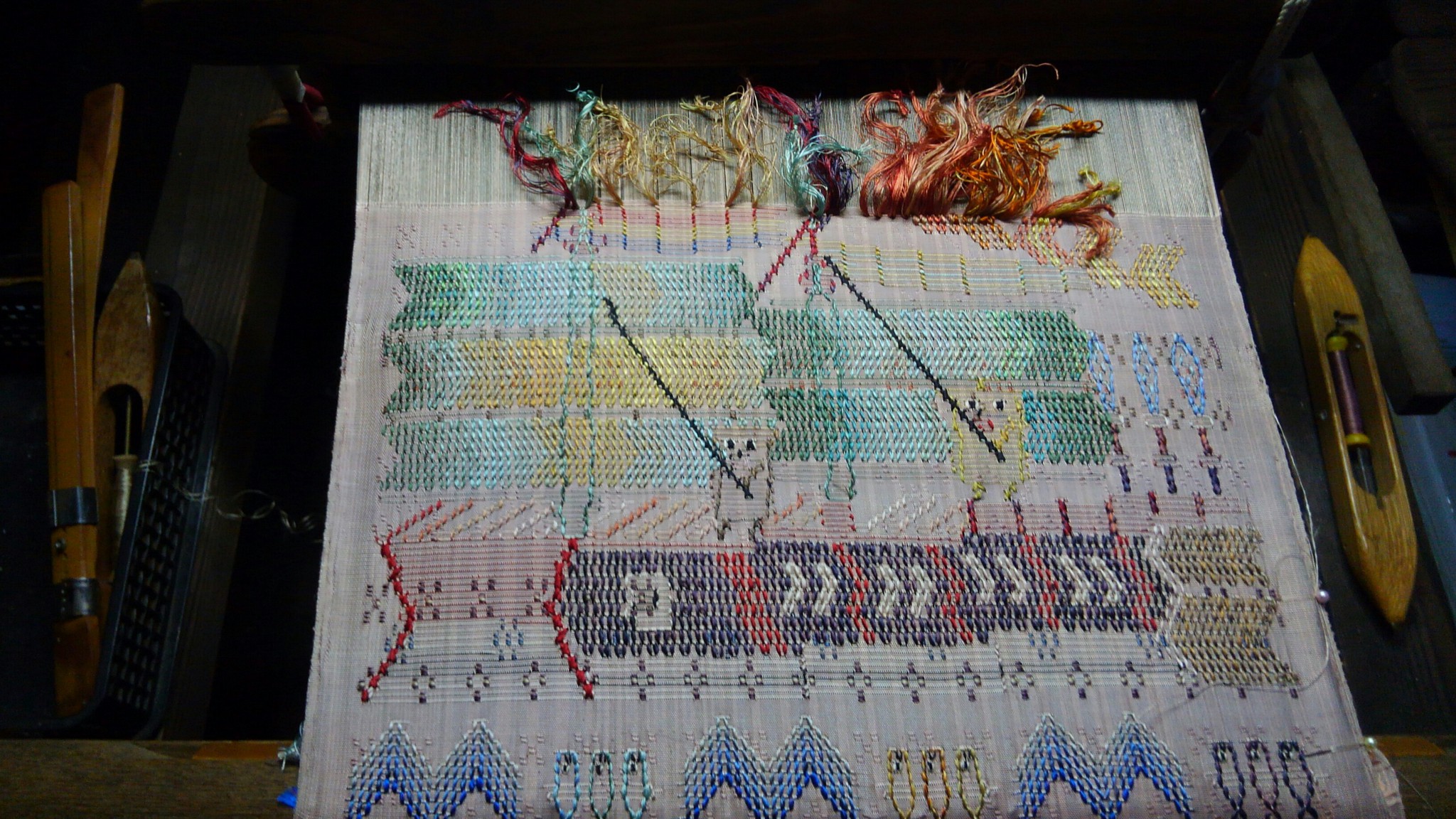

進貢船のつもりで、

縫い取り織を、

してみました。

http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g171058426

浮島 (那覇の港) には進貢船が出入りしていました。

進貢船は対外貿易をする船で、御冠船 (うくゎんしん) とも呼ばれていました。

豊臣秀吉は、琉球船 (進貢船) を 「綾船」 と呼んでいました。

もとは、明 (みん / 中国) のジャンク船を改良した船であったようです。

ー・ー

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B2%E8%B2%A2%E8%88%B9

ー・ー

進貢船のつもりで、

縫い取り織を、

してみました。

http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g171058426

裏玄関と 「ぬいむん」 の里

昭和47年

若狭の「鳥浜貝塚」より縄文時代の逸品「赤色漆塗り櫛 (くし) 」が発見されました。

その事から 紀元前 (縄文時代) すでに、その辺りは 「朱色の漆 (うるし) 」 風習があったと云われています。

ー・→

その昔、

日本海側に越の国 (こしのくに) があり、いま 南は福井県 ~ 北は山形県の一部までに面していました。

*後ほど、越後国・越中国・能登国・加賀国・越前国と分割。

古くから 「越の国」 の入口は 「若狭国」 で、古代朝鮮語のワカソ (行き来) が若狭 (わかさ) になった‥ と説 もあります。

また、「若狭国」 は 「越の国」 と 「丹の国」 の間にあった。その一帯は丹生 (にう / 水銀朱) を産する地であったと云われ、防腐剤として丹生 (にう / 水銀朱) が用いられたり、丹生の代わりに朱色のベンガラや漆 (うるし) が塗られる場合もあったようです。

「若狭国」 あたり ~ 北へ向かうと 「杉の木」 ⇔ 南へ向かうと 「松の木」 が多く、「松の木」 は 「杉の木」 より水に強い反面 ⇔ 虫に弱いという特徴が見られた。

そのことから、朱色の防腐剤 → 延いては 「漆塗り」 が発展したとも思われます。

* 「若狭国」 は『漆塗りと塩田』が盛ん。

ー(・・? ー・ー

そのお話は置いといて、

古くから 「越の国」 の入口は 「若狭国」 で、その日本海側が『裏玄関 / 勝手口』として登場する時代が何度かあり、特に 古代の継体朝 (継体天皇の時代) と室町時代の末期に日本海側の『裏玄関 / 勝手口』が大きく開かれました。その理由は 「瀬戸内海」 の『封印 / 閉鎖』と関係しているように思われます。

ー・→

527 (継体21) 年 / 継体天皇の時代、

九州島を支配していた筑紫の君・磐井が『関門海峡』を閉鎖しました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12002475559.html

関門海峡の閉鎖は 「瀬戸内海 → 大和国」 航路の封印を意味してした。

継体天皇が大和入りせづ 「越の国 (日本海) 」 で即位した背景にも通じたと思います。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12092722148.html

*継体天皇の父方は近江国、母方が越の国

ー(・・? ー・ー

時代は下り、

室町幕府 (足利政権) は「日本国王」という形で十年一朝の間隔で明 (みん / 中国) と勘合貿易 (公貿易) をしていた。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393148.html そのとき、幕府が派遣する使節には細川氏率いる 「堺商人」 や大内氏率いる 「博多商人」 が随行し、その間で私貿易も行われていた。

1467年

室町幕府の足利将軍家の世継ぎ / 後継者争いから 「応仁の乱 (内紛) 」 が起きた。

* 応仁の乱をキッカケに室町時代は薄れ → 戦国時代に突入する →

1523年

応仁の乱の余波も絡み『寧波 (にんぽー) の乱』が起きた。

*寧波の乱は、今の中国浙江省寧波市で起きた日本人どうしの乱で、細川氏率いる 「堺商人」 と大内氏率いる 「博多商人」 が衝突した事件

ー・ー

上記の文に、

『細川氏率いる 「堺商人」 や大内氏率いる 「博多商人」 が‥』とありましたが、

大内氏は1部の西日本と北部九州を領し 「応仁の乱」 以降、大内氏が貿易に関する力を増して行きます。

(・・;) 実は大内氏も、あの時の http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12002475559.html 筑紫の君・磐井と同じく 「瀬戸内海」 航路を閉鎖しました。

1467年の応仁の乱以降~

博多商人に対抗して ⇔ 堺商人はこれまでの瀬戸内海 ~ 「坊の津」 航路ではなく 「土佐沖」 航路を開拓しました。

その事と軌を一にしてか?‥

浮島 (那覇の港) にあった若狭 (わかさ) 村には 「和泉国」 の堺から来た茶人、「越の国」 から来た薬人などが多く住む日本人街 (若狭村) がありました。

*今は 「沖縄県那覇市若狭」 という住所

むかし那覇の若狭村は、「塩田と塗物 (ぬいむん) 」 の盛んな地域でした。

那覇の「若狭」は、塩田と琉球漆器 → 漆 (うるし) の塗物 (ぬいむん) の里で、若狭村 (日本人街) には、堺から来た人 → とりわけ 「越の国」 や 「若狭国」 の関係者が多くいたようです。

* 実は、日本海 「若狭国」 も『漆塗りと塩田』が盛ん。

室町時代の前半は瀬戸内海 ~ 「坊の津」 航路 ⇔ 応仁の乱 (室町後期) から 「土佐沖」 航路が開拓されます。

当初、堺商人と博多商人の貿易衝突 ~ しだいに、堺商船と薩摩船の貿易衝突も見られるようになりました。

ー・ー

応仁の乱が始まる前の1450年 / 室町時代、

臨済宗 (禅宗系) の僧・芥隠承琥 (かいいんしょうこ) は京都の南禅寺より来沖しました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077824.html

芥隠は、琉球王府の政治的ブレーンとして大きな役割を果たし、

1492年には、首里城のすぐ近くに天徳山・円覚寺が建立しました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12121961362.html

円覚寺を総本山とし、天界寺、天王寺といった 「琉球三大寺」 が整備され、当時は僧侶が外交官 (貿易関係) の役割をし、明 ⇔ 琉球 ⇔ 日本との仲介をしていました。

1523年に起きた 「寧波の乱」 は、異国の地で堺商人と博多商人の衝突事件により、明 (みん / 中国) は怒り心頭し、国交も断絶していましたが、琉球天王寺の住持・檀渓禅師の仲介により関係改善がなされています。

*檀渓禅師は薩摩生で京都南禅寺の僧侶 (外交官) でした。

前半は 「堺商人と博多商人」 の衝突により『日明貿易』は一時期止まったが再開した。そして、後半から 「堺商船と薩摩商船」 の緊張関係が見られるようになります。

室町時代の琉球国は、東アジアにおける仲介交易の全盛期で、琉球は日明両属の国であった。日本の商船から銅銭を輸入し交易に使われ、琉球経由にて東南アジアから胡椒や蘇木 (そぼく / 蘇芳) などの薬種・香料・染料に関する品物が多く見られ、特に 蘇木 / 蘇芳 (すおう) は、朱色の染料や薬種、医薬品の原料として貴重でした。

ー(・・? ー・ー

さらに時代は下り、

江戸時代の1609年以降、 「堺商船」 は姿を消し 「薩摩商船」 が琉球経由の日明貿易を行うようになります。

* 堺商船 には 「越の国」 や 「若狭国」 の関係者も多く乗っていたようです。

1639年 / 江戸時代、

もと 「越の国」 → 加賀藩から分藩した富山藩は多くの家臣や参勤交代・江戸幕府の委託事業、生産性の低い領地、などの要因で財政難に苦しめられていた。そこで富山藩は本家の加賀藩に依存しない経済基盤をつくるために産業を奨励した。

そのひとつに製薬(売薬商法 / 置き薬)があった。

17世紀終期、富山藩の2代藩主・前田正甫が薬に興味を持ち →‥‥← これが富山売薬の創業とされる。

室町時代ころ 「薬種商」 が始まったと云われ、富山の売薬とは、古くから富山県にある医薬品配置販売業 (置き薬) の通称で、富山で薬種商が始まったのは16世紀中ごろ、越中に薬種商の唐人の座ができたことである。17世紀初期から中ごろにかけて丸剤や散剤を製薬する専業店が現れる。開業当時は薬種販売のみを行い、それから製薬業に移ったと思われる。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%96%AC

置き薬の本社?‥ 発祥地

ー(・・? ー・ー

しだいに江戸時代、

日本海 ~ 瀬戸内海 → 大坂に「北前船」という航路(ルート)が整備されていました。

ある日、富山の薬売りが、大坂で薩摩の島津家と交渉をしました。

富山の薬売りは、中国産の漢方薬を欲しいと思っていました。そして、 中国は昆布が欲しいと思っていました。当時の日本と中国は国交をしていません。島津家は、琉球を通して中国と通じていました。

しかし、琉球(沖縄)では、昆布が採れない。そこで、釧路 → 富山 →大坂 → 琉球 → 中国に「昆布ロンダリング」が行われる事になりました。

*今でも、富山県と沖縄県が昆布の消費地になっているのは、その名残りだと思われます。

ー・→

*参考ブログ

戦国時代の移住ブーム

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/110118/98518/6670937

昆布と富山の薬売り

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/110118/98518/12642272

若狭の「鳥浜貝塚」より縄文時代の逸品「赤色漆塗り櫛 (くし) 」が発見されました。

その事から 紀元前 (縄文時代) すでに、その辺りは 「朱色の漆 (うるし) 」 風習があったと云われています。

ー・→

その昔、

日本海側に越の国 (こしのくに) があり、いま 南は福井県 ~ 北は山形県の一部までに面していました。

*後ほど、越後国・越中国・能登国・加賀国・越前国と分割。

古くから 「越の国」 の入口は 「若狭国」 で、古代朝鮮語のワカソ (行き来) が若狭 (わかさ) になった‥ と説 もあります。

また、「若狭国」 は 「越の国」 と 「丹の国」 の間にあった。その一帯は丹生 (にう / 水銀朱) を産する地であったと云われ、防腐剤として丹生 (にう / 水銀朱) が用いられたり、丹生の代わりに朱色のベンガラや漆 (うるし) が塗られる場合もあったようです。

「若狭国」 あたり ~ 北へ向かうと 「杉の木」 ⇔ 南へ向かうと 「松の木」 が多く、「松の木」 は 「杉の木」 より水に強い反面 ⇔ 虫に弱いという特徴が見られた。

そのことから、朱色の防腐剤 → 延いては 「漆塗り」 が発展したとも思われます。

* 「若狭国」 は『漆塗りと塩田』が盛ん。

ー(・・? ー・ー

そのお話は置いといて、

古くから 「越の国」 の入口は 「若狭国」 で、その日本海側が『裏玄関 / 勝手口』として登場する時代が何度かあり、特に 古代の継体朝 (継体天皇の時代) と室町時代の末期に日本海側の『裏玄関 / 勝手口』が大きく開かれました。その理由は 「瀬戸内海」 の『封印 / 閉鎖』と関係しているように思われます。

ー・→

527 (継体21) 年 / 継体天皇の時代、

九州島を支配していた筑紫の君・磐井が『関門海峡』を閉鎖しました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12002475559.html

関門海峡の閉鎖は 「瀬戸内海 → 大和国」 航路の封印を意味してした。

継体天皇が大和入りせづ 「越の国 (日本海) 」 で即位した背景にも通じたと思います。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12092722148.html

*継体天皇の父方は近江国、母方が越の国

ー(・・? ー・ー

時代は下り、

室町幕府 (足利政権) は「日本国王」という形で十年一朝の間隔で明 (みん / 中国) と勘合貿易 (公貿易) をしていた。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393148.html そのとき、幕府が派遣する使節には細川氏率いる 「堺商人」 や大内氏率いる 「博多商人」 が随行し、その間で私貿易も行われていた。

1467年

室町幕府の足利将軍家の世継ぎ / 後継者争いから 「応仁の乱 (内紛) 」 が起きた。

* 応仁の乱をキッカケに室町時代は薄れ → 戦国時代に突入する →

1523年

応仁の乱の余波も絡み『寧波 (にんぽー) の乱』が起きた。

*寧波の乱は、今の中国浙江省寧波市で起きた日本人どうしの乱で、細川氏率いる 「堺商人」 と大内氏率いる 「博多商人」 が衝突した事件

ー・ー

上記の文に、

『細川氏率いる 「堺商人」 や大内氏率いる 「博多商人」 が‥』とありましたが、

大内氏は1部の西日本と北部九州を領し 「応仁の乱」 以降、大内氏が貿易に関する力を増して行きます。

(・・;) 実は大内氏も、あの時の http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12002475559.html 筑紫の君・磐井と同じく 「瀬戸内海」 航路を閉鎖しました。

1467年の応仁の乱以降~

博多商人に対抗して ⇔ 堺商人はこれまでの瀬戸内海 ~ 「坊の津」 航路ではなく 「土佐沖」 航路を開拓しました。

その事と軌を一にしてか?‥

浮島 (那覇の港) にあった若狭 (わかさ) 村には 「和泉国」 の堺から来た茶人、「越の国」 から来た薬人などが多く住む日本人街 (若狭村) がありました。

*今は 「沖縄県那覇市若狭」 という住所

むかし那覇の若狭村は、「塩田と塗物 (ぬいむん) 」 の盛んな地域でした。

那覇の「若狭」は、塩田と琉球漆器 → 漆 (うるし) の塗物 (ぬいむん) の里で、若狭村 (日本人街) には、堺から来た人 → とりわけ 「越の国」 や 「若狭国」 の関係者が多くいたようです。

* 実は、日本海 「若狭国」 も『漆塗りと塩田』が盛ん。

室町時代の前半は瀬戸内海 ~ 「坊の津」 航路 ⇔ 応仁の乱 (室町後期) から 「土佐沖」 航路が開拓されます。

当初、堺商人と博多商人の貿易衝突 ~ しだいに、堺商船と薩摩船の貿易衝突も見られるようになりました。

ー・ー

応仁の乱が始まる前の1450年 / 室町時代、

臨済宗 (禅宗系) の僧・芥隠承琥 (かいいんしょうこ) は京都の南禅寺より来沖しました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077824.html

芥隠は、琉球王府の政治的ブレーンとして大きな役割を果たし、

1492年には、首里城のすぐ近くに天徳山・円覚寺が建立しました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12121961362.html

円覚寺を総本山とし、天界寺、天王寺といった 「琉球三大寺」 が整備され、当時は僧侶が外交官 (貿易関係) の役割をし、明 ⇔ 琉球 ⇔ 日本との仲介をしていました。

1523年に起きた 「寧波の乱」 は、異国の地で堺商人と博多商人の衝突事件により、明 (みん / 中国) は怒り心頭し、国交も断絶していましたが、琉球天王寺の住持・檀渓禅師の仲介により関係改善がなされています。

*檀渓禅師は薩摩生で京都南禅寺の僧侶 (外交官) でした。

前半は 「堺商人と博多商人」 の衝突により『日明貿易』は一時期止まったが再開した。そして、後半から 「堺商船と薩摩商船」 の緊張関係が見られるようになります。

室町時代の琉球国は、東アジアにおける仲介交易の全盛期で、琉球は日明両属の国であった。日本の商船から銅銭を輸入し交易に使われ、琉球経由にて東南アジアから胡椒や蘇木 (そぼく / 蘇芳) などの薬種・香料・染料に関する品物が多く見られ、特に 蘇木 / 蘇芳 (すおう) は、朱色の染料や薬種、医薬品の原料として貴重でした。

ー(・・? ー・ー

さらに時代は下り、

江戸時代の1609年以降、 「堺商船」 は姿を消し 「薩摩商船」 が琉球経由の日明貿易を行うようになります。

* 堺商船 には 「越の国」 や 「若狭国」 の関係者も多く乗っていたようです。

1639年 / 江戸時代、

もと 「越の国」 → 加賀藩から分藩した富山藩は多くの家臣や参勤交代・江戸幕府の委託事業、生産性の低い領地、などの要因で財政難に苦しめられていた。そこで富山藩は本家の加賀藩に依存しない経済基盤をつくるために産業を奨励した。

そのひとつに製薬(売薬商法 / 置き薬)があった。

17世紀終期、富山藩の2代藩主・前田正甫が薬に興味を持ち →‥‥← これが富山売薬の創業とされる。

室町時代ころ 「薬種商」 が始まったと云われ、富山の売薬とは、古くから富山県にある医薬品配置販売業 (置き薬) の通称で、富山で薬種商が始まったのは16世紀中ごろ、越中に薬種商の唐人の座ができたことである。17世紀初期から中ごろにかけて丸剤や散剤を製薬する専業店が現れる。開業当時は薬種販売のみを行い、それから製薬業に移ったと思われる。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E3%81%AE%E5%A3%B2%E8%96%AC

置き薬の本社?‥ 発祥地

ー(・・? ー・ー

しだいに江戸時代、

日本海 ~ 瀬戸内海 → 大坂に「北前船」という航路(ルート)が整備されていました。

ある日、富山の薬売りが、大坂で薩摩の島津家と交渉をしました。

富山の薬売りは、中国産の漢方薬を欲しいと思っていました。そして、 中国は昆布が欲しいと思っていました。当時の日本と中国は国交をしていません。島津家は、琉球を通して中国と通じていました。

しかし、琉球(沖縄)では、昆布が採れない。そこで、釧路 → 富山 →大坂 → 琉球 → 中国に「昆布ロンダリング」が行われる事になりました。

*今でも、富山県と沖縄県が昆布の消費地になっているのは、その名残りだと思われます。

ー・→

*参考ブログ

戦国時代の移住ブーム

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/110118/98518/6670937

昆布と富山の薬売り

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/110118/98518/12642272

ドンドン人

ー♪ー

海ヤカラ ドンドン

たがしなじきたが♪

ドンドンぬガマや♪

あしびみやらびぬ♪

♪しぬびどぅくる♪

ー♪ー

昔んかし、真栄里 (まえさと) 村に海ヤカラ / 海の向こうから 6尺ほどの大きなドンドン人がやって来ました。

しだいに、ドンドン人は山に住むようになりました。

(・・;) 当初、真栄里村の人々はドンドン人を見て驚いていたが、

一方の ⇔ ドンドン人もパニック‥

ドンドン人は、人目を避けるように洞穴 (ガマ) に隠れ潜んでいました。

ドンドン人の忍び処 (しぬびどぅくる)

小さな洞窟 (ガマ) 中に、

ドンドン人が8人いたという。

ドンドン人が隠れ住んだ洞穴 (ガマ) は『ドンドンガマ』と呼ばれるようになりました。

昭和の終わり頃 ~

ドンドン人はロンドン人 (英国人) と解釈されようになったといいます。

実は、8人のドンドン人は遭難した船員で、8人のドンドン人 → 8まん → エイトまん → イトまん → 糸満に、

いま、ドンドン人が隠れ住んだ洞穴 (ガマ) は、沖縄県糸満市真栄里という住所になっています。

(・・;) 当初、ドンドン人を見た真栄里村の人々は驚いたが ⇔ ドンドン人もパニックしていた。

ー♪ー

海ヤカラ ドンドン

たがしなじきたが♪

ドンドンぬガマや♪

あしびみやらびぬ♪

♪しぬびどぅくる♪

ー♪ー

海ヤカラ ドンドン

たがしなじきたが♪

ドンドンぬガマや♪

あしびみやらびぬ♪

♪しぬびどぅくる♪

ー♪ー

昔んかし、真栄里 (まえさと) 村に海ヤカラ / 海の向こうから 6尺ほどの大きなドンドン人がやって来ました。

しだいに、ドンドン人は山に住むようになりました。

(・・;) 当初、真栄里村の人々はドンドン人を見て驚いていたが、

一方の ⇔ ドンドン人もパニック‥

ドンドン人は、人目を避けるように洞穴 (ガマ) に隠れ潜んでいました。

ドンドン人の忍び処 (しぬびどぅくる)

小さな洞窟 (ガマ) 中に、

ドンドン人が8人いたという。

ドンドン人が隠れ住んだ洞穴 (ガマ) は『ドンドンガマ』と呼ばれるようになりました。

昭和の終わり頃 ~

ドンドン人はロンドン人 (英国人) と解釈されようになったといいます。

実は、8人のドンドン人は遭難した船員で、8人のドンドン人 → 8まん → エイトまん → イトまん → 糸満に、

いま、ドンドン人が隠れ住んだ洞穴 (ガマ) は、沖縄県糸満市真栄里という住所になっています。

(・・;) 当初、ドンドン人を見た真栄里村の人々は驚いたが ⇔ ドンドン人もパニックしていた。

ー♪ー

海ヤカラ ドンドン

たがしなじきたが♪

ドンドンぬガマや♪

あしびみやらびぬ♪

♪しぬびどぅくる♪

ー♪ー

大君 (たいくん) 外交

1633 (寛永10) 年、

江戸時代の初め / 2代将軍・徳川秀忠の時代に柳川一件という事態が起きた。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E5%B7%9D%E4%B8%80%E4%BB%B6

前政権・豊臣秀吉の朝鮮出兵 ~ 断絶していた日朝、日明関係の国交修復が試みられ、九州・対馬藩の宗氏を仲介に朝鮮国との交渉が行われることになります。

当初、「日本国源秀忠」と送る予定の国書を、対馬の宗氏は独断で偽造し「日本国王秀忠」と署名して貿易の開始を取り付けた。という事態です。

ー・→

江戸幕府の徳川家は朝廷より『征夷大将軍』という称号を得ていましたが、その称号は国内では通じても ⇔ 国外では通じません。

*当時、東アジア貿易 / 冊封体制下の対明貿易を行うには、明 (みん / 中国) の臣下となり、その国の代表としての称号が必要でした。

ー・ー

その昔、

室町幕府の足利義満も『征夷大将軍』という称号で日明貿易を試みましたが、明側から日本代表とは認められづ『日本国王』という称号にて貿易を許されたいきさつがありました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%8E%8B

ー・ー

2代将軍・徳川秀忠の時代の朝鮮国は明 (みん / 中国) の冊封体制下にあったので、九州・対馬の宗氏を介して貿易を試みましたが、対馬の宗氏は「日本国源秀忠」という国書では日本代表とは通じないと独自で判断し「日本国王秀忠」と偽造 / 署名して貿易の開始を取り付けたように思われます。

ー(・・;) ー・ー

その昔、http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393148.html 室町幕府の3代将軍・足利義満が冊封体制下『日本国王』として貿易をした時には『逆賊』と呼ばれた事もありました。

⇔ しかし、

対外貿易は行いたい。

ー!ー

そこで!

江戸幕府の徳川政権は日本国大国 (にほんこく たいくん) という称号を考えます。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%9B

しだいに日本も、明 (みん / 中国) の冊封体制下にあった朝鮮や琉球を通して → 対外貿易を行うようになります。

江戸時代の初め / 2代将軍・徳川秀忠の時代に柳川一件という事態が起きた。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E5%B7%9D%E4%B8%80%E4%BB%B6

前政権・豊臣秀吉の朝鮮出兵 ~ 断絶していた日朝、日明関係の国交修復が試みられ、九州・対馬藩の宗氏を仲介に朝鮮国との交渉が行われることになります。

当初、「日本国源秀忠」と送る予定の国書を、対馬の宗氏は独断で偽造し「日本国王秀忠」と署名して貿易の開始を取り付けた。という事態です。

ー・→

江戸幕府の徳川家は朝廷より『征夷大将軍』という称号を得ていましたが、その称号は国内では通じても ⇔ 国外では通じません。

*当時、東アジア貿易 / 冊封体制下の対明貿易を行うには、明 (みん / 中国) の臣下となり、その国の代表としての称号が必要でした。

ー・ー

その昔、

室町幕府の足利義満も『征夷大将軍』という称号で日明貿易を試みましたが、明側から日本代表とは認められづ『日本国王』という称号にて貿易を許されたいきさつがありました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%8E%8B

ー・ー

2代将軍・徳川秀忠の時代の朝鮮国は明 (みん / 中国) の冊封体制下にあったので、九州・対馬の宗氏を介して貿易を試みましたが、対馬の宗氏は「日本国源秀忠」という国書では日本代表とは通じないと独自で判断し「日本国王秀忠」と偽造 / 署名して貿易の開始を取り付けたように思われます。

ー(・・;) ー・ー

その昔、http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393148.html 室町幕府の3代将軍・足利義満が冊封体制下『日本国王』として貿易をした時には『逆賊』と呼ばれた事もありました。

⇔ しかし、

対外貿易は行いたい。

ー!ー

そこで!

江戸幕府の徳川政権は日本国大国 (にほんこく たいくん) という称号を考えます。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%9B

しだいに日本も、明 (みん / 中国) の冊封体制下にあった朝鮮や琉球を通して → 対外貿易を行うようになります。

海族が海賊に

2013年 頃から、

アフリカのソマリア沖で 「海賊船」 が多発している事が国際問題になって来ました。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%B2%96%E3%81%AE%E6%B5%B7%E8%B3%8A

ソマリア沖は、世界各国の海運業においても重要な航路であるが、物資運搬のコンテナ船、エネルギー運搬のタンカー船などが海賊船に襲われることが、世界各国の経済を大きく揺れ動かしているようです。

そうした、海賊船対策に使用する保険や警備などにより、世界貿易コストが180億ドル押し上げられており、世界銀行の報告書では‥・‥といった費用に関する問題も生まれ、なかには こんな文も見られた。

‥・‥→

また、喜代村の社長である木村清がこの海域がキハダマグロの良い漁場であることに目をつけ、海賊らをはじめとした現地の住民に漁船を与えたうえでマグロ漁の方法を教え、さらにソマリア国内にマグロの流通設備を整えた結果、海賊からマグロ漁師などへの転向も進んだ。

‥・‥→

海賊たちはもともと漁業に従事していた漁民であった者が多い。モハメド・シアド・バーレ政権時代には欧州や日本がソマリアの漁船や漁港の整備に対して援助を行っていた。マグロなどソマリア船の漁獲のほとんどは、魚を食べる習慣の少ないソマリア国内ではなく海外への輸出へと回し、外貨獲得の手段としていたが、1991年のバーレ政権崩壊後は内戦と機能しない暫定政府 (無政府状態) が要因で魚の輸出が困難となった。さらに、管理のされていないソマリア近海に外国船、特に欧州の船団が侵入して魚の乱獲を行ったため、漁民の生活は一層困窮した。

1990年代に軍部と欧米の企業が結んだ「沿岸に産業廃棄物の投棄を認める」という内容の条約に基づき、産廃が投棄されるようになる。そのなかに他では処理が難しい放射性物質が多量に含まれていたため、漁師を中心とする地域住民数万人が発病。地域住民の生活を支えていた漁業もできなくなった。この結果、困窮した漁民がやむなく自ら武装して漁場を防衛するようになり、一部が海賊に走ってそれが拡大したものとする分析がある。

⇔ しかし他方では、

高速船の使用・武装の程度・訓練状況に見られる海賊の態様は漁民の困窮とかけ離れたものであり、海賊達が外国メディアにインタビューを受ける際に、自らを生活に困窮した元漁民と称して同情を引きだし自らの行為を正当化するための組織的な宣伝によるもので、最初から武装集団が海賊を始めたという意見もある。この見解によれば、海賊は元漁民であるとされ極めて良く組織化されているが、もともとはプントランドの有力氏族がイギリスの民間軍事会社ハートセキュリティ社の指導の下で創設された私設海上警備隊の構成員であるとされ、この組織がアフガニスタンから流入する麻薬や小火器をパキスタンカラチ港からインド洋・ソマリアを経由し他のアフリカ諸国やイエメンに対して密輸しており、この密輸組織がやがて海賊化した経緯があるという。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%B2%96%E3%81%AE%E6%B5%B7%E8%B3%8A

一概に 「海賊」 といっても、

普通の海人が 「海賊」 になった場合 (ケース) と そうした情報を利用した 「海賊」 もいるという。

とにもかくにも、

2系統の 「海賊」 を生んだのは『大国』であるので、 「海賊」 を捕まえるだけでなく 「海賊」 を生まない環境作りも問題になっています。

なかでも、

「海賊」 に仕事をさせて 「海賊」 を無くすという環境作りは、とても興味をそそりました。

うぃーヌあやじょう

浮島 (那覇の港) から首里城に向かうと、

綾門大道 (あやじょうウフみち) という 「通り」 が登場します。

「綾門大道」 通りには、下の綾門 (しむヌあやじょう) と上の綾門 (うぃーヌあやじょう) という2つ門がありました。

下の綾門 (しむヌあやじょう) には 「中山門」 という看板がかけられ、

上の綾門 (うぃーヌあやじょう) には 「守禮之邦」 という看板がかけられていました。そのため、下の綾門は 「中山門」 、上の綾門は 「守礼門」 と呼ばれるようになりました。

*正式名称は 「上の綾門」、通称は『守礼門』になっているようです。

ー・ー

上の綾門 (うぃーヌあやじょう) 、

*通称 「守礼門」 を、

してみました。

綾門大道 (あやじょうウフみち) という 「通り」 が登場します。

「綾門大道」 通りには、下の綾門 (しむヌあやじょう) と上の綾門 (うぃーヌあやじょう) という2つ門がありました。

下の綾門 (しむヌあやじょう) には 「中山門」 という看板がかけられ、

上の綾門 (うぃーヌあやじょう) には 「守禮之邦」 という看板がかけられていました。そのため、下の綾門は 「中山門」 、上の綾門は 「守礼門」 と呼ばれるようになりました。

*正式名称は 「上の綾門」、通称は『守礼門』になっているようです。

ー・ー

上の綾門 (うぃーヌあやじょう) 、

*通称 「守礼門」 を、

してみました。