琉球の王統 その1

昔んかし、浦添村の伊祖 (イズ / いそ) に、

二人の夫婦 (みーとぅんだ) が住んでいました。

まわり人々から『恵祖 (ヱス) の世の主』と呼ばれた男は高齢にて結婚し、刀自 (とぅじ / 妻) といっしょに浦添村の伊祖でひっそりと暮らしていました。 二人はずっと子供が欲しいと思っていましたが、なかなか子宝に恵まれません。

♀← ∧←

ある日、刀自 (とぅじ / 妻) は太陽 (てだ / ティーダ) の日射しを避けるため、木陰で休憩 (なかゆくい) をしているうち 眠気に誘われ

眠気に誘われ  眠りにつきました。

眠りにつきました。

♀← ∧←☀

しだいに太陽 (てだ / ティーダ) の日射しが木陰まで伸びてきて ♀← 刀自 (とぅじ) の陰部を射しました ∧←☀

Λ すると!!たちまち ♀ ∧

お腹が温かく膨らみ、玉のやうな太陽の子 (てだこ) が生まれてきました。

♀← ∧←☀

その後、熱い と思い、刀自 (とぅじ) は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の赤子が生まれてきました。そして、その子の名前を『英祖 (イーズ) 』と名付けました。13世紀の1229年、鎌倉時代のお話です。

と思い、刀自 (とぅじ) は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の赤子が生まれてきました。そして、その子の名前を『英祖 (イーズ) 』と名付けました。13世紀の1229年、鎌倉時代のお話です。

英祖 (えいそ) の沖縄語は、英祖 (イーズ) と言い『英祖』が生まれたのが浦添村の『伊祖』で、父親の名前はわかりませんが、回りからは『恵祖』の世の主、呼ばれていました。伊祖 (イズ / いそ) の恵祖 (ヱス / ゑそ) に英祖 (イーズ / えいそ) 、世襲制の時代でありましたから、似たような名前をつけたと思われます。

英祖は太陽 (てだ) の夢を見て生まれてきたので、太陽の子 = 天日子 (てだこ) と呼ばれ、すくすくと成長しました。

♀← ∧←☀

当時、浦添村には浦添城という琉球の王が住む城 (グスク) がありました。

ー・→

1237年

琉球の王さま・舜天 (しゅんてん) 王が亡くなる。

舜天王の子・舜馬順熙が53歳の高齢にして王位につくも、わずか10年という短期間で終わる。そして、舜馬順熙の子・義本 王が誕生しました。しかしその時代は、未曾有 (みぞう) の大飢饉があり、疫病が大流行して『人民半ば失ふ』というありさまでありました。

舜天王統の3代目・義本 (ぎほん) 王は、臣下 (しんか) の前で問いました。

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥ と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖の世の主の嫡子・英祖こそ『有徳ある者』と答えました。

そこで、舜天王統の3代目・義本王は、浦添村の伊祖に住んでいた恵祖世の主の子→『英祖』に王位をゆずりました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077471.html

義本王の在位は11年、ここに舜天王統は3代で終焉 ⇔ 英祖王統 (5代 / 90年) が開かれる事になりました。

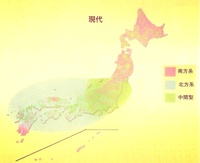

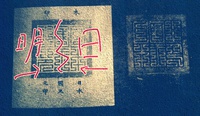

琉球国の王統は、舜天王統 (3代) → 英祖王統 (5代) → 察度王統 (2代) → 第一尚氏王統 (7代) → 第二尚氏王統 (19代) へと続きました。* 舜天王統 ~察度王統まで「浦添城 (古琉球) 」⇔ 第一尚氏王統~『首里城 (近世琉球) 』になっています。

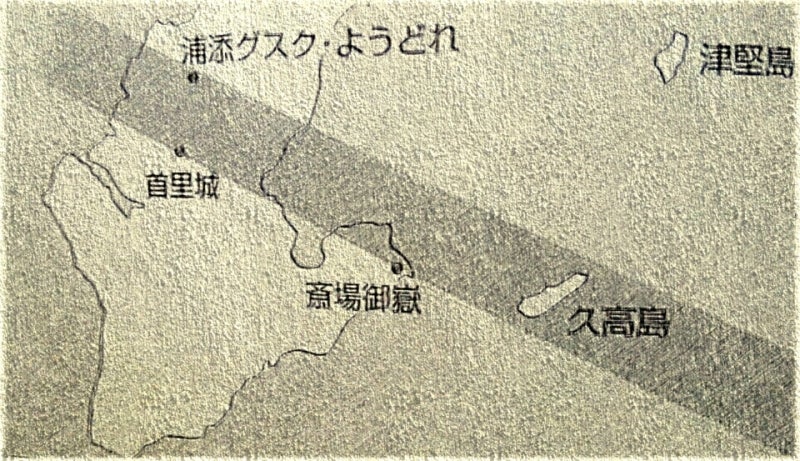

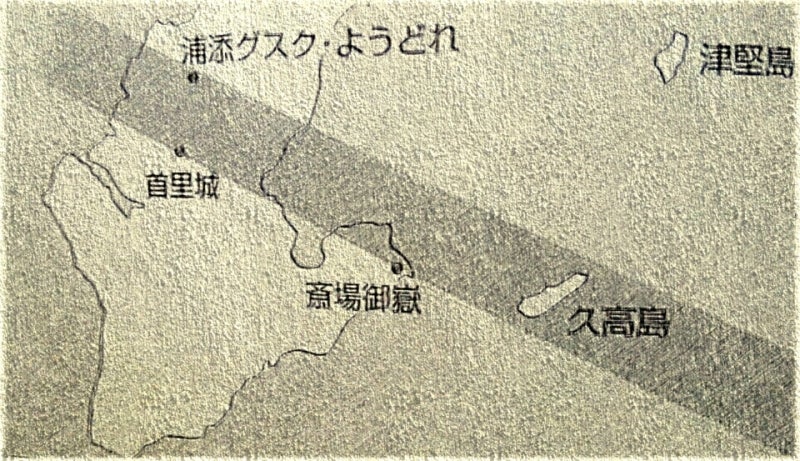

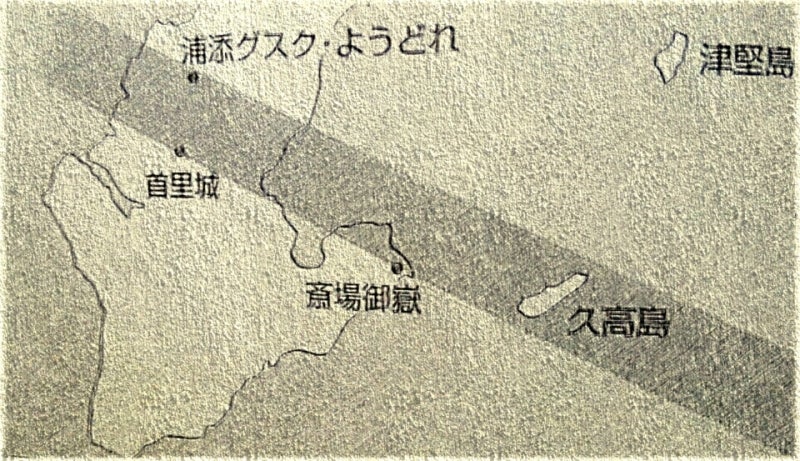

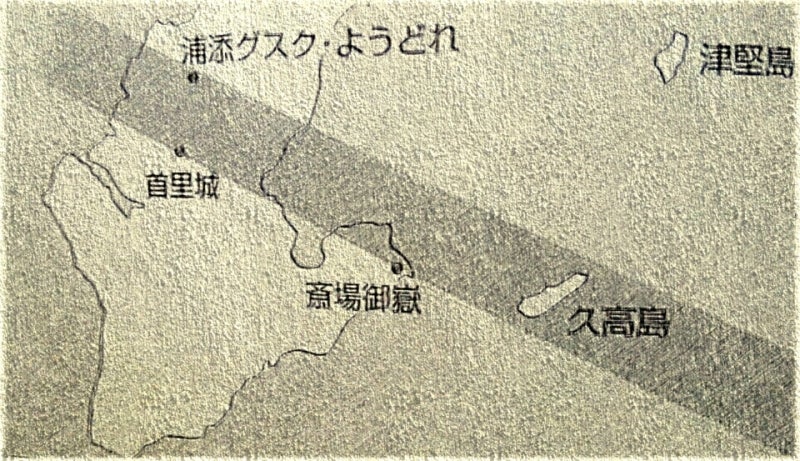

浦添城 (古琉球) と 首里城 (近世琉球) の後ろには、斎場御嶽 (せーふぁうたき) という三角石があり、

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E5%A0%B4%E5%BE%A1%E5%B6%BD

∧ 斎場御嶽 (せーふぁうたき) は♀二股∧ を表現していると云われ、その斎場御嶽 (せーふぁうたき) の後ろには、太陽 (てだ / ティーダ) の島 → 久高島 (神の島 ≒ 太陽の島) があります。

琉球の都は、新い都が首里城 (今の那覇市) ⇔ 古い都が浦添城 (今の浦添市) になっており、王さま (てだ子) の住む城 (グスク) は太陽 (てだ) を背にするようになったと云われています。

ー(・・? ー・ー

ところで、英祖 王 (てだ子) に王位を譲 (ゆず) った義本 (ぎほん) 王は、沖縄島の南にある玉城 (たまぐすく) で焼身自殺をしようとしました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077471.html

⇔ ところが 玉城 (たまぐすく) の地に着くと同時に大雨が降ってきたので死ぬ事ができませんでした。

玉城 (たまぐすく) の地に着くと同時に大雨が降ってきたので死ぬ事ができませんでした。

玉城 (たまぐすく) の地を後にした 義本 (ぎほん) 王は、島の各地を 「転てん」 とし → 北上しました。

ー・→

沖縄島の最北端・沖縄県国頭村辺戸には、琉球7御嶽 (うたき) の1つ・安須森 (あすむい) の御嶽 (うたき) があり、

その安須森の御嶽のすぐ近くに義本 (ぎほん) 王のお墓があるようです。

ー・→

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥ と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖の世の主の嫡子・英祖 (てだ子) こそ『有徳ある者』と答えました。

義本 (ぎほん) 王の在位は11年、ここに舜天王統は3代で終焉 ⇔ 英祖王統 (5代 / 90年) が開かれる事になりました。

義本 (ぎほん) 王は、

王位を譲った『やさしい王さま』と云われています。

二人の夫婦 (みーとぅんだ) が住んでいました。

まわり人々から『恵祖 (ヱス) の世の主』と呼ばれた男は高齢にて結婚し、刀自 (とぅじ / 妻) といっしょに浦添村の伊祖でひっそりと暮らしていました。 二人はずっと子供が欲しいと思っていましたが、なかなか子宝に恵まれません。

♀← ∧←

ある日、刀自 (とぅじ / 妻) は太陽 (てだ / ティーダ) の日射しを避けるため、木陰で休憩 (なかゆくい) をしているうち

眠気に誘われ

眠気に誘われ  眠りにつきました。

眠りにつきました。♀← ∧←☀

しだいに太陽 (てだ / ティーダ) の日射しが木陰まで伸びてきて ♀← 刀自 (とぅじ) の陰部を射しました ∧←☀

Λ すると!!たちまち ♀ ∧

お腹が温かく膨らみ、玉のやうな太陽の子 (てだこ) が生まれてきました。

♀← ∧←☀

その後、熱い

と思い、刀自 (とぅじ) は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の赤子が生まれてきました。そして、その子の名前を『英祖 (イーズ) 』と名付けました。13世紀の1229年、鎌倉時代のお話です。

と思い、刀自 (とぅじ) は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の赤子が生まれてきました。そして、その子の名前を『英祖 (イーズ) 』と名付けました。13世紀の1229年、鎌倉時代のお話です。

英祖 (えいそ) の沖縄語は、英祖 (イーズ) と言い『英祖』が生まれたのが浦添村の『伊祖』で、父親の名前はわかりませんが、回りからは『恵祖』の世の主、呼ばれていました。伊祖 (イズ / いそ) の恵祖 (ヱス / ゑそ) に英祖 (イーズ / えいそ) 、世襲制の時代でありましたから、似たような名前をつけたと思われます。

英祖は太陽 (てだ) の夢を見て生まれてきたので、太陽の子 = 天日子 (てだこ) と呼ばれ、すくすくと成長しました。

♀← ∧←☀

当時、浦添村には浦添城という琉球の王が住む城 (グスク) がありました。

ー・→

1237年

琉球の王さま・舜天 (しゅんてん) 王が亡くなる。

舜天王の子・舜馬順熙が53歳の高齢にして王位につくも、わずか10年という短期間で終わる。そして、舜馬順熙の子・義本 王が誕生しました。しかしその時代は、未曾有 (みぞう) の大飢饉があり、疫病が大流行して『人民半ば失ふ』というありさまでありました。

舜天王統の3代目・義本 (ぎほん) 王は、臣下 (しんか) の前で問いました。

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥ と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖の世の主の嫡子・英祖こそ『有徳ある者』と答えました。

そこで、舜天王統の3代目・義本王は、浦添村の伊祖に住んでいた恵祖世の主の子→『英祖』に王位をゆずりました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077471.html

義本王の在位は11年、ここに舜天王統は3代で終焉 ⇔ 英祖王統 (5代 / 90年) が開かれる事になりました。

琉球国の王統は、舜天王統 (3代) → 英祖王統 (5代) → 察度王統 (2代) → 第一尚氏王統 (7代) → 第二尚氏王統 (19代) へと続きました。* 舜天王統 ~察度王統まで「浦添城 (古琉球) 」⇔ 第一尚氏王統~『首里城 (近世琉球) 』になっています。

浦添城 (古琉球) と 首里城 (近世琉球) の後ろには、斎場御嶽 (せーふぁうたき) という三角石があり、

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E5%A0%B4%E5%BE%A1%E5%B6%BD

∧ 斎場御嶽 (せーふぁうたき) は♀二股∧ を表現していると云われ、その斎場御嶽 (せーふぁうたき) の後ろには、太陽 (てだ / ティーダ) の島 → 久高島 (神の島 ≒ 太陽の島) があります。

琉球の都は、新い都が首里城 (今の那覇市) ⇔ 古い都が浦添城 (今の浦添市) になっており、王さま (てだ子) の住む城 (グスク) は太陽 (てだ) を背にするようになったと云われています。

ー(・・? ー・ー

ところで、英祖 王 (てだ子) に王位を譲 (ゆず) った義本 (ぎほん) 王は、沖縄島の南にある玉城 (たまぐすく) で焼身自殺をしようとしました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077471.html

⇔ ところが

玉城 (たまぐすく) の地に着くと同時に大雨が降ってきたので死ぬ事ができませんでした。

玉城 (たまぐすく) の地に着くと同時に大雨が降ってきたので死ぬ事ができませんでした。

玉城 (たまぐすく) の地を後にした 義本 (ぎほん) 王は、島の各地を 「転てん」 とし → 北上しました。

ー・→

沖縄島の最北端・沖縄県国頭村辺戸には、琉球7御嶽 (うたき) の1つ・安須森 (あすむい) の御嶽 (うたき) があり、

その安須森の御嶽のすぐ近くに義本 (ぎほん) 王のお墓があるようです。

ー・→

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥ と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖の世の主の嫡子・英祖 (てだ子) こそ『有徳ある者』と答えました。

義本 (ぎほん) 王の在位は11年、ここに舜天王統は3代で終焉 ⇔ 英祖王統 (5代 / 90年) が開かれる事になりました。

義本 (ぎほん) 王は、

王位を譲った『やさしい王さま』と云われています。

この記事へのコメント

自然崇拝~井戸、霊石、御嶽、またアミニズムなど琉球の歴史のみならず、古事記、八百万神、興味がつきないですね。7カ所の御嶽に行ってみたいものです。

Posted by チョコチップバニラ at 2016年09月30日 21:19

at 2016年09月30日 21:19

at 2016年09月30日 21:19

at 2016年09月30日 21:19

>チョコチップバニラさん

いまでは、人々の記憶から歴史は忘れられ、景色や観光地になっておりますが、その時代にタイムスリップするかもしれません。

いまでは、人々の記憶から歴史は忘れられ、景色や観光地になっておりますが、その時代にタイムスリップするかもしれません。

Posted by 阿佐工房 at 2016年10月01日 13:49

at 2016年10月01日 13:49

at 2016年10月01日 13:49

at 2016年10月01日 13:49

何だか寂しいですね(涙)それでもその時代の風を感じたいです!世界遺産にも登録されいる「斎場御嶽」など、アマミキヨが築いた七御嶽、「御新下り」、2011年の南城しまさんぽ観光ガイドブックにも御嶽が紹介されています。本島や離島にも琉球の素晴らしい精神文化にふれる場所が沢山あるのでしょうね!大切にして欲しいです。

Posted by チョコチップバニラ at 2016年10月01日 20:25

at 2016年10月01日 20:25

at 2016年10月01日 20:25

at 2016年10月01日 20:25