人と族、新たな住まい。

はたして?

人 と 族 は ⇔ どちらが広いのか?

日本人や日系人、和人。などの言葉は聞いた事ありますが、

『日本 (にほん) 族』と言葉は聞いた事ありません。

1つの表現法として『日本 (ヤマト) 族』や原日本人? などと使う人は見た事がありますが、それはあくまでも表現法であつて正式な「族 / 人」ではないように思います。

ー・→

例えば、中国大陸の中にはチベット族や朝鮮族と呼ばれる人々 (中国人) がいますが、チベット族にしても。朝鮮族にしても、高麗 (こま / 扶余) 系や百済 (くだら / 扶余) 系、新羅系などの多種多様な民族が含まれています。

「日本人」と言葉の中にも、中国大陸や朝鮮半島 由来の高麗系扶余 (プヨ) 族、百済系扶余族、百済系の呉族、百済系の漢人、新羅系の秦人、北方のアイヌ族、南方の海部族 (呉族や越族) などが大いに含まれているので、人 にしても ⇔ 族 にしても単一ではない事が解ります。

*人の中に族、族の中に人。

やはり、

人 と言葉を使用するべきか? 族 と言葉を使用するべきか? 迷います。

人 にしても 族 にしても「単一」ではなく『総称』である事は確かなのですが、解りやすく説明するために区別する事もあるのかと思いました。

ー * →

*そして今では、その言葉を使用するべきではない。との意見もありますが、むかし自分が小 中学生の頃、確かに「ゲルマン民族の大移動」と言葉が教科書にも載っていました。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%B3%E4%BA%BA

ー ; →

(・・;) 実はいうと ;

小 中学生、高生の頃、まったく学習をした記憶が無いのですが、なぜか? 「ゲルマン民族の大移動」と言葉はとても印象に残っています。

*ゲルマン族は強そう

ところが近年、ゲルマン族と単一的に呼称すべきではないとの意見もあります。

*ゲルマン族 → ゲルマン人

その「ゲルマン人」という総称の中にも、フランク人やノルマン人、アングロ人、サクソン人、ジュート人などの多種多様な民族が含まれているようです。

*人の中に人

ゲルマン人から派生したフランク人は、

後ほど、ドイツ人やフランス人、イタリア人になったようです。http://www12.plala.or.jp/rekisi/hurannku-metubou.html

同じく、ゲルマン人から派生したノルマン人はロシア方面に、ゲルマン人から派生したアングロ人とサクソン人はイギリス方面へ移動したといいます。

また、ドイツの教科書では「ゲルマン人の大移動」と教え ⇔ フランスの教科書では『ゲルマン人の大侵入』と教えているようです。http://www.y-history.net/appendix/wh0601-009.html

*人の大移動 ⇔ 大侵入

ー(・・? ー?→

ある お話によると、

現在のフランスの大半を占める地域には、ケルト人 から派生した ガリア人 が多く住んでいたといいます。

またこの ガリア人 と呼称も外部 (西ローマ帝国) から見た視点で、ガリア人自身はゴート人と自称していたようです。

*ケルト人 → ガリア人 ≒ ゴート人

もともと、フランス方面にはケルト人 から派生した ガリア人 が多く住んでいましたが、4世紀の「ゲルマン人の大侵入」により、ガリア人 も ケルト人 も東西南北に分散したという。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%88%E4%BA%BA

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

Ad 392年

古代ローマ帝国のテオドシウス帝はキリスト教以外のすべての宗教の信仰を禁止し、キリスト教をローマ帝国の唯一の宗教 = 国教としました。

ー・→

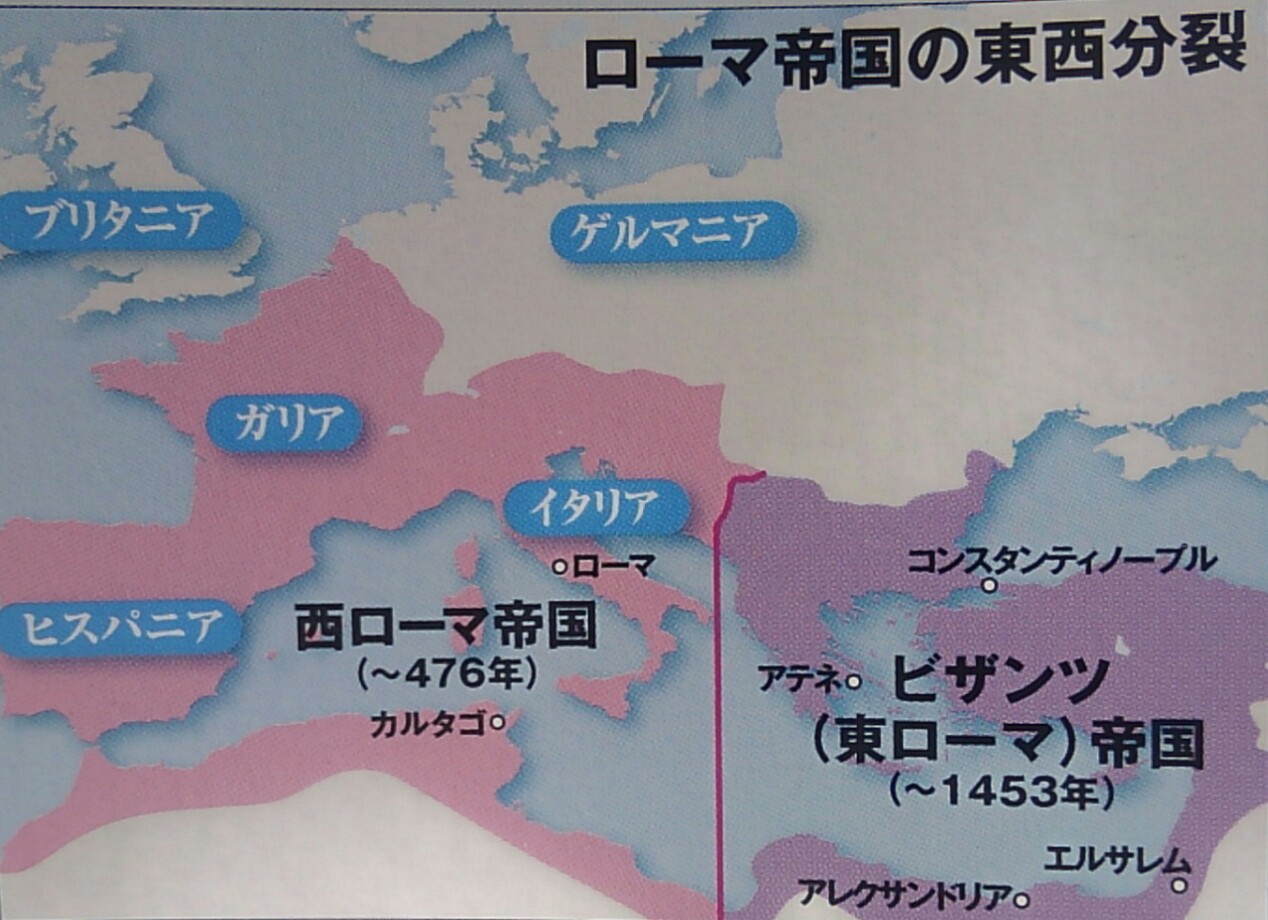

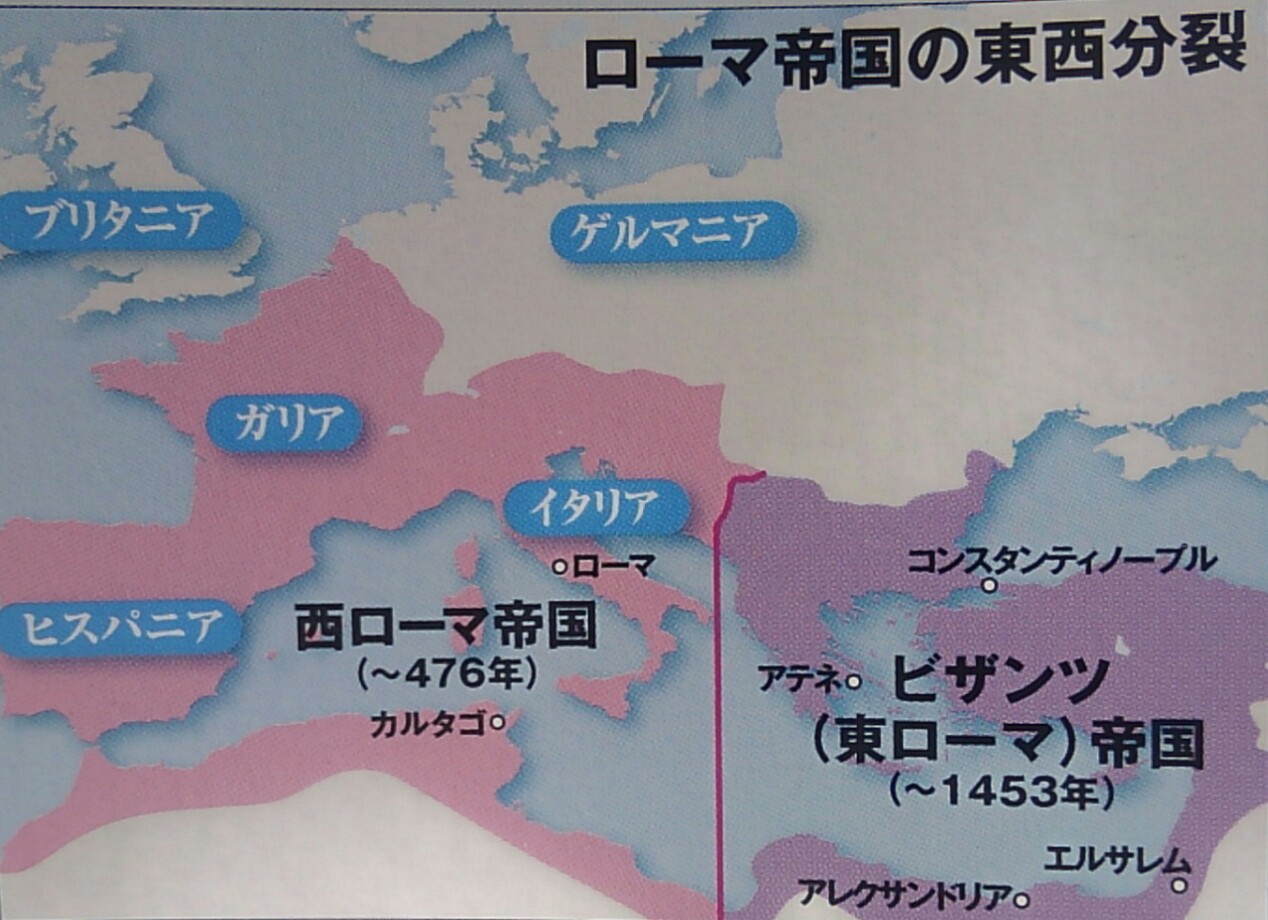

Ad 395年

テオドシウス帝は死の間際に「長男のアルカディウス (18歳) を東ローマ皇帝 ⇔ 次男のホノリウス (16歳) は西ローマ皇帝に‥ 」と、分割統治するように遺言を残しました。

しだいに、

ローマ帝国は東西に分別して行きます。その過程で、西ローマではカトリック (西方教会) ⇔ 東ローマでは正教会 (東方教会)が保護されます。

(・・? いまでも?

比較的、西はカトリック (西方教会) ⇔ 東は正教会 (東方教会) が多い。名残があるようです。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

東西ローマ帝国の北方には、

ゲルマン人と呼ばれる狩猟的な「農耕民 / 遊牧民」が住んでいました。

その ゲルマン人から派生した民族には、東ゴート族や西ゴート族、ヴァンダル族、ブルグンド族、ランゴバルド族などがいたようです。

*複数のゲルマン系 諸民族いた

ー・→

4世紀 (375年) ~

アジア系の遊牧民・フン族が ← 征西 ← (西進) ← を開始した。

← それに伴い ←

← 玉突き現象が起き ← 複数のゲルマン系 諸民族は ↓ 大移動 ↓ (南進) ↓ を開始した。

↓ ↓ ↓ ↓

375年にゲルマン系の東ゴート族がフン族により征服されます。同じくゲルマン系の西ゴート族も圧迫され375年に南下を開始。ローマ帝国領内に移動をします。

この西ゴート族の移動に触発されるようにして他のゲルマン民族たちも移動を開始した。

http://www12.plala.or.jp/rekisi/geruman.html

ー・→

こうして、

古代ローマ帝国の領土内に侵入して来たゲルマン系 諸民族は各地に、フランク王国、ヴァンダル王国、東ゴート王国、西ゴート王国、ランゴバルド王国などを建国した。そして、それらのゲルマン系諸国はすぐに滅亡したけど、唯一残ったのがフランク王国 (ゲルマン系の国) であったという。

http://www12.plala.or.jp/rekisi/hurannku-metubou.html

―…

―… ―…

―… →

→ →

→

―…

―… ―…

―… →

→ →

→

人 と 族 は ⇔ どちらが広いのか?

日本人や日系人、和人。などの言葉は聞いた事ありますが、

『日本 (にほん) 族』と言葉は聞いた事ありません。

1つの表現法として『日本 (ヤマト) 族』や原日本人? などと使う人は見た事がありますが、それはあくまでも表現法であつて正式な「族 / 人」ではないように思います。

ー・→

例えば、中国大陸の中にはチベット族や朝鮮族と呼ばれる人々 (中国人) がいますが、チベット族にしても。朝鮮族にしても、高麗 (こま / 扶余) 系や百済 (くだら / 扶余) 系、新羅系などの多種多様な民族が含まれています。

「日本人」と言葉の中にも、中国大陸や朝鮮半島 由来の高麗系扶余 (プヨ) 族、百済系扶余族、百済系の呉族、百済系の漢人、新羅系の秦人、北方のアイヌ族、南方の海部族 (呉族や越族) などが大いに含まれているので、人 にしても ⇔ 族 にしても単一ではない事が解ります。

*人の中に族、族の中に人。

やはり、

人 と言葉を使用するべきか? 族 と言葉を使用するべきか? 迷います。

人 にしても 族 にしても「単一」ではなく『総称』である事は確かなのですが、解りやすく説明するために区別する事もあるのかと思いました。

ー * →

*そして今では、その言葉を使用するべきではない。との意見もありますが、むかし自分が小 中学生の頃、確かに「ゲルマン民族の大移動」と言葉が教科書にも載っていました。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%B3%E4%BA%BA

ー ; →

(・・;) 実はいうと ;

小 中学生、高生の頃、まったく学習をした記憶が無いのですが、なぜか? 「ゲルマン民族の大移動」と言葉はとても印象に残っています。

*ゲルマン族は強そう

ところが近年、ゲルマン族と単一的に呼称すべきではないとの意見もあります。

*ゲルマン族 → ゲルマン人

その「ゲルマン人」という総称の中にも、フランク人やノルマン人、アングロ人、サクソン人、ジュート人などの多種多様な民族が含まれているようです。

*人の中に人

ゲルマン人から派生したフランク人は、

後ほど、ドイツ人やフランス人、イタリア人になったようです。http://www12.plala.or.jp/rekisi/hurannku-metubou.html

同じく、ゲルマン人から派生したノルマン人はロシア方面に、ゲルマン人から派生したアングロ人とサクソン人はイギリス方面へ移動したといいます。

また、ドイツの教科書では「ゲルマン人の大移動」と教え ⇔ フランスの教科書では『ゲルマン人の大侵入』と教えているようです。http://www.y-history.net/appendix/wh0601-009.html

*人の大移動 ⇔ 大侵入

ー(・・? ー?→

ある お話によると、

現在のフランスの大半を占める地域には、ケルト人 から派生した ガリア人 が多く住んでいたといいます。

またこの ガリア人 と呼称も外部 (西ローマ帝国) から見た視点で、ガリア人自身はゴート人と自称していたようです。

*ケルト人 → ガリア人 ≒ ゴート人

もともと、フランス方面にはケルト人 から派生した ガリア人 が多く住んでいましたが、4世紀の「ゲルマン人の大侵入」により、ガリア人 も ケルト人 も東西南北に分散したという。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%88%E4%BA%BA

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━Ad 392年

古代ローマ帝国のテオドシウス帝はキリスト教以外のすべての宗教の信仰を禁止し、キリスト教をローマ帝国の唯一の宗教 = 国教としました。

ー・→

Ad 395年

テオドシウス帝は死の間際に「長男のアルカディウス (18歳) を東ローマ皇帝 ⇔ 次男のホノリウス (16歳) は西ローマ皇帝に‥ 」と、分割統治するように遺言を残しました。

しだいに、

ローマ帝国は東西に分別して行きます。その過程で、西ローマではカトリック (西方教会) ⇔ 東ローマでは正教会 (東方教会)が保護されます。

(・・? いまでも?

比較的、西はカトリック (西方教会) ⇔ 東は正教会 (東方教会) が多い。名残があるようです。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━東西ローマ帝国の北方には、

ゲルマン人と呼ばれる狩猟的な「農耕民 / 遊牧民」が住んでいました。

その ゲルマン人から派生した民族には、東ゴート族や西ゴート族、ヴァンダル族、ブルグンド族、ランゴバルド族などがいたようです。

*複数のゲルマン系 諸民族いた

ー・→

4世紀 (375年) ~

アジア系の遊牧民・フン族が ← 征西 ← (西進) ← を開始した。

← それに伴い ←

← 玉突き現象が起き ← 複数のゲルマン系 諸民族は ↓ 大移動 ↓ (南進) ↓ を開始した。

↓ ↓ ↓ ↓

375年にゲルマン系の東ゴート族がフン族により征服されます。同じくゲルマン系の西ゴート族も圧迫され375年に南下を開始。ローマ帝国領内に移動をします。

この西ゴート族の移動に触発されるようにして他のゲルマン民族たちも移動を開始した。

http://www12.plala.or.jp/rekisi/geruman.html

ー・→

こうして、

古代ローマ帝国の領土内に侵入して来たゲルマン系 諸民族は各地に、フランク王国、ヴァンダル王国、東ゴート王国、西ゴート王国、ランゴバルド王国などを建国した。そして、それらのゲルマン系諸国はすぐに滅亡したけど、唯一残ったのがフランク王国 (ゲルマン系の国) であったという。

http://www12.plala.or.jp/rekisi/hurannku-metubou.html

―…

―… →

→ →

→

そのとき、ガリア人 は西ローマ帝国に属し、「パンとワイン」を主食とする農耕的な定住生活をしていた。

⇔ 一方、

ゲルマン人から派生したフランク人は『肉と蜂蜜酒』を主食とする狩猟的な遊牧民であったようです。http://www.y-history.net/appendix/wh0103-089.html

後ほど、もと遊牧民であったフランク人 (ゲルマン人) が定住民になると、これまでの「蜂蜜酒」から『ビール』を主食とするようになったと云われています。

(・・? その名残か?

フランスはワインの里、

⇔

ドイツはビールの里。

―…

―… →

→ →

→

ー(・・? そこで2つ?

気になる事がありました。

1つは?

「ゲルマン人の大移動」が キッカケ となり、西ローマ帝国 (カトリック教国) は滅亡していました。

もう2つは?

ゲルマン人から派生したフランク人 (もとゲルマン人) が建国したフランク王国は「カトリック教国」であった事です。

ー?→

古代ローマ帝国の領土内に侵入して来たゲルマン系 諸民族は各地に複数のゲルマン王国を建国したけど、すぐに滅亡した。しかし、その中で唯一残ったフランク王国。

フランク人 (もとゲルマン人) は西ローマ帝国 (カトリック教国) を滅亡させる キッカケ を作ったけど「カトリック教」を信仰した?

*ゲルマン人のローマ化

どうやら?!

その事 と関係しているようです。