不審者

政治腐敗に異常気象、

汚職事件に異常犯罪、

何かに反映して物騒な世の中になってきました。

そしてついに、

自分の家にも真夜中に不審者が現れました。

朝目覚めて見ると 不審者の 足跡 発見しました。

(゜.゜)! とうとう、

何者かが、自分の家にも忍びよりました。

みなさまも、

お気をつけください。

沖縄 あるある

自分は仕事を2つしている。

もう1つの仕事場には大阪方面の人が4人います。

そのうち2人は、こんな「大阪あるある」を話していました。

ー↓ 大阪あるある ↓ー

「あの犬、チャウチャウ ちゃうんちゃうん?」

*ちゃうん (違うん / でない?)

→『あの犬、チャウチャウ 違うんでない?』← と言い回し / おやじギャグのようです。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/チャウ・チャウ

チャウチャウは中国の古代犬種で、その祖犬は紀元前から中国で飼育されていた土着犬とされ、スピッツ系やマスティフ系の犬の祖先犬の可能性があるとも云われています。

(+_+) 知られざる歴史として、

チャウチャウは食用犬、毛皮用の犬として品種改良されたと説もあります。http://tsunayoshi.tokyo/c/c631b2f5411db0ad3402c76f9188d7f5d2799d63

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

内容は飛んでいますが、

「大阪あるある」を「沖縄あるある」に変換すると、こうなります。

ー↓ 沖縄あるある ↓ー

「あぬ犬 (イン) グヮー、チャウチャウ あらんあらん?」

*あらん (違うん / でない?)

→『あの犬、チャウチャウ 違うんでない?』← と言い回しです。

ちゃうんちゃうん? / 違うんでない?

あらんあらん? / 違うんでない?

「大阪あるある」を「沖縄あるある」に変換してしまうと意味不明な言葉 / おやじギャグになってしまいます。

ー(・・? ー・ー

そこで、

チャウチャウ ではなく、アランドロンに置き替えて見る事にしました。

*アランドロンはフランスの映画俳優 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/アラン・ドロン

そうすると、

チャウチャウ の部分を アランドロン に置き替えて見ると、こうなります。

ー↓ 沖縄あるある ↓ー

「あぬっ人 (ちゅ) 、アランドロン あらん?」

*あらん (じゃない? / でない?)

→『あの人、アランドロンじゃない? (でない? ) 』← と意味です。

⇔ 一方、

もしも、人違い (アランドロンではない) であった場合は、相手に こう言い返されます。

ー↓ 人違いであった ↓ー

「あらんどんでん」← 否定語

*あらん = 違う

*どんでん = てば

「あらんどんでん」→『違うってば』

「あらんどんでん」→『違うあるよ』

「あらんどんでん」→『違いますよ』

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

(+_+) それでも、

やはり アランドロン に見えた場合、

ー↓ 沖縄あるある ↓ー

「あぬっ人 (ちゅ) 、アランドロン あらん?」 *あらん (じゃない? / でない?)

⇔ それでも、

ー↓ 人違いであった ↓ー

![]()

あらんどんでん

あらんどんでん

‥ と、否定されます。

*である (正しい)

*でない (間違い)

アランドロンあらん? ← 疑問符

⇔

あらんどんでん ← 否定語

おもしろ語源

昔んかし、

中世フランスの町で人々が安全な暮らしをできるように城の入口に門を作り「門番」を設置しました。

城門を毎日閉める門番は、決まった時間に城内に戻るよう鐘 (カネ) を鳴らし、時間になると門を閉め、火 (灯 / 明かり) を消しました。その時間が『門限』の語源になっているようです。*仏語の couvre feu (火を覆う) が 英語の cover the fire (消灯) → curfew (カーフュー / 門限) になったと云われています。

━↓─━

─門─

─門─ ━─↓━

━─↓━中には、その curfew (門限) に間に合わない人々もおり、その人々は城の近くで野宿をするようになりました。

しかし、城の近くでの野宿は衛生的な問題となり、見かねた人が城門の外に『簡易宿』を設置するようになります。*見かねた人は「おもいやり」の心を持っていました。

簡易宿に泊まる人々は hospes (ホスピス / 宿主) と呼ばれるようになります。*ラテン語の hospes (ホスピス / 宿主) にも「客人の保護」と意味があるようです。

しだいに、hospes (ホスピス / 宿主) が泊まる簡易宿は hotel (ホテル) 、おもいやり / おもてなしの心は hospitality (ホスピタリティ) と呼ばれるようになりました。

ー・→

門限に遅れた人々のほか、伝染病などを持つ人々も城内で広まぬよう城外の hotel (ホテル / 簡易宿) に泊まりました。

伝染病やケガ人をもてなす簡易宿は hospital (ホスピタル / 病院) と呼ばれるようになります。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

おもいやり / hospitality (ホスピタリティ) と似た言葉に「service (サービス) 」がありますが、service (サービス) の語源はラテン語の servus (奴隷) 、英語の servant (召し使い) と意味があり「主従関係」でいうと、サービスは「従」⇔ ホスピタリティは「主」で 180度 違うと云われています。

ー(・・? ー・ー

hospitality (ホスピタリティ / おもいやり) には、hotel (ホテル / 簡易宿) の hospes (ホスピス / 宿主) → 主 (あるじ) と文字が隠れていました。

主 (あるじ) には、空間 / 場所の owner (オーナー / 所有者) と意味があり、店の主 (owner / オーナー) は master (マスター / 店主) ? とも呼ばれています。

master (マスター) は「仕事場の親方 (店主) 」と意味で、master (マスター) の語源はドイツ語の meister (マイスター) が由来とされています。

ー・→

中世ドイツ方面では「徒弟 (とてい) 制度」という職人養成所が置かれ『親方 (マイスター / 巨匠) - 職人 - 徒弟 (とてい / 見習工) 』という身分秩序を構成していました。https://kotobank.jp/word/徒弟制度-105432

後ほど、職能訓練制度 (マイスター制度) にも通じたという。https://kotobank.jp/word/マイスター制度-802097

ー・→

ドイツ語の巨匠 (meister / マイスター) → イタリア語では maestro (マエストロ) → 英語の master / マスター になったようです。

店の主 (owner / オーナー) は master (マスター / 店主) ?

家の主 (owner / オーナー) は mister (ミスター / だんな) → Mr. ? Mrs.

そのほか、

host (ホスト) は、客をもてなす主。

post (ポスト) は、後ろ / 蔭で支える柱 (支柱 / 主) ?

━↓─━ ─門─

─門─ ━─↓━

━─↓━

そろそろ、

couvre feu (火消し) の時間。

cover the fire (消灯) → curfew (カーフュー / 門限) になったと云われています。

平の都 (みやこ / 宮古)

ある日、

「さんま御殿」 という TV 番組を見ていた時、友利 (ともり) さん という医者 / タレントが出ていました。

番組では、友利医者の おばあさん が 「友利カニメガ」 という名前をしている事について、番組出演者一同は大爆笑。そして、番組司会者の 明石家さんま も『いったいどこの国の言葉?』というふうに驚いていました。

説明によると、

友利医者の おばあさん は沖縄県は宮古島の人で、島では 「カニメガ」 名称は わりとポピュラーな名前で珍しくない。という事でした。

ー(・・? ー・ー

実は‥ その 「カニメガ」 名称の法則は、平安時代のむかし畿内 / 関西方面でもよく用いられ、珍しくない命名法であったといいます。

「カニメガ」 の カニ は金 (かね / カニ) を意味し、平安時代の命名法では『次の候補者』という意味で金 (かね) はよく用いられ、例えば 「坊かね」 「大臣がね」 「婿がね」 などとあり 「婿がね」 は『次の婿さん候補者』という命名法。そのほか、長男候補者・太郎金、長女候補者・樽金など‥ 石碑や家系図にも残るといいます。

また、昔の人の名称は おばあさん になってからつけられる名前、幼名、アダ名 などの呼び名が複数ありました。

詳しくは解りませんが、

おばあさん になってからの名前が『次の候補者・金 (カニ) 』だとすると、何らかの宗教的要素があるように思います。

ー・→

命名法だけではなく、

いま、畿内 / 関西方面に住む人々が忘れてしまった 音 (おん) が沖縄県の宮古島に残っているとも云われています。

その 音 (おん) とは『P音』の事で、平安時代の畿内方面の人々はごく普通に発音していたようです。例えば 日本 / ニッポン ⇔ にほん、1分 (プン) ⇔ 2分 (ふん) など、名残りはあるものの、今の畿内 / 関西方面に住む人々でも発音できない『P音』を宮古島の人々は今でも巧みに発音していると云われています。

その『P音』は、沖縄諸島や八重山諸島の人々も発音はおろか、聞き取りも難しいもので、五十音表 (アイウエオ表) にも見当たらない 音 (おん) なので、文字で表現する事もできません。*五十音表といった『言葉の統一』の影響も関係しているようです。

ー(・・? ー・ー

いったいナゼ?

沖縄諸島を飛び超えて、宮古諸島に『P音』が残っているのか? と事を考えると、どうしても 「あの事」 と関係しているようにも思えて来ました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8847333.html

「あの事」 とは『平家の落人』伝説です。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━1650年、

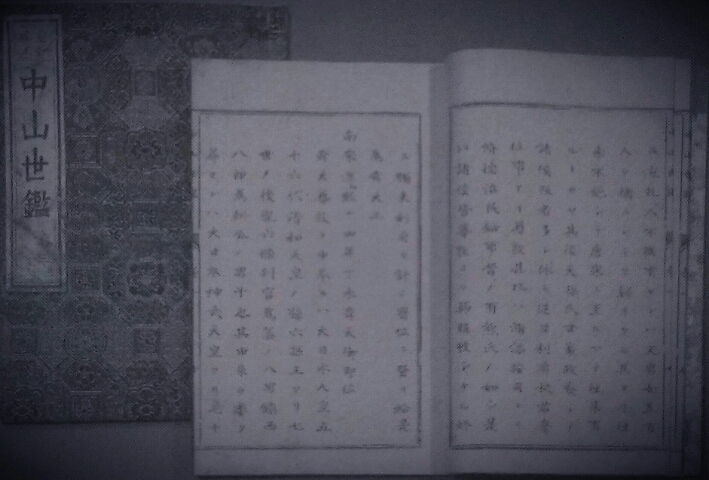

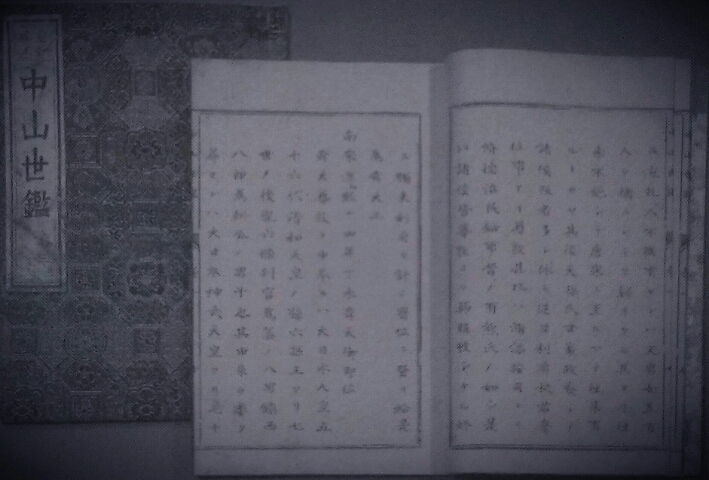

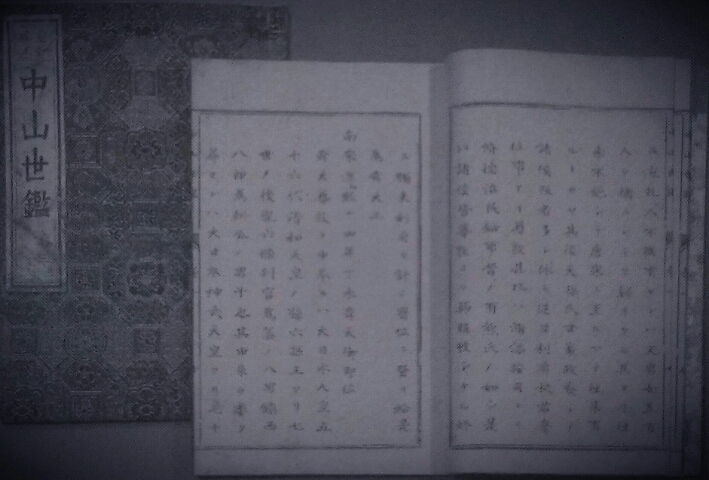

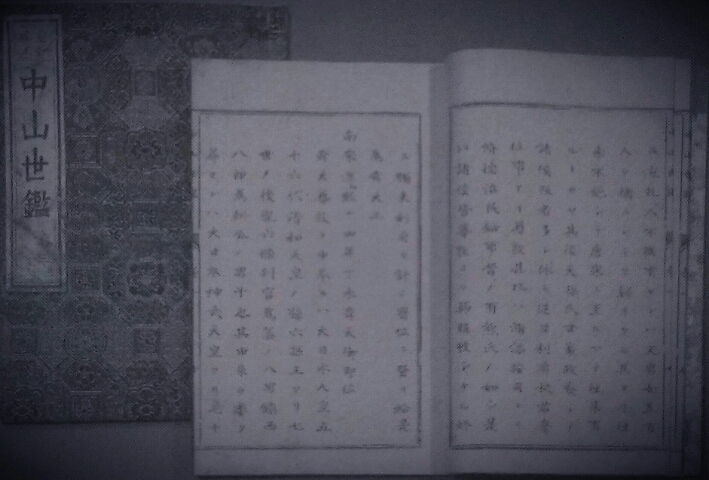

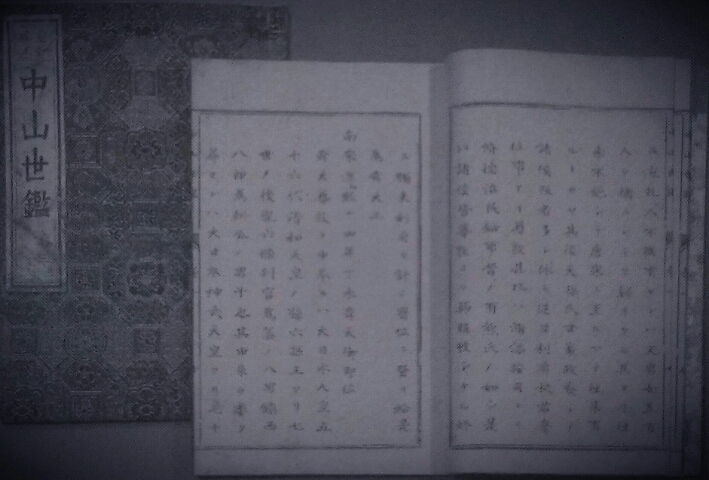

32歳になった羽地朝秀 (唐名・向象賢) は、琉球の歴史本・中山世鑑 を作りました。

中山世鑑 には、琉球の初代・王さま (舜天 王) は 源為朝 (ためとも) の遺児伝説が記されており、古くからその賛否について衝突がありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8649320.html

*羽地朝秀は九州島で勉強し出世した。

実は‥ 羽地朝秀は自身が生まれた羽地村の平良 (たいら) という部落を田井等 (たいら) に変更していました。

羽地村の平良 / 田井等 (たいら) は、源為朝 (ためとも) が上陸した今帰仁 (なきじん) 村のすぐ向かいにあり、今帰仁 (なきじん) 村にある今帰仁城の大手門の別名は『平朗門』と呼ばれ、

今帰仁城は 「平家の落人」 が建てたという言い伝えがあります。

今帰仁城の大手門は北を向いており、

喜界島方面から南には 「平家の落人」 が建てたという城がたくさんある。

その平家城の特徴は門が北を向いており、それは鎌倉時代 (源氏の時代) になると九州島には源頼朝 (よりとも) の隠し子 → 島津忠久 (源氏) が住むようになったからだと云われています。*昭和の初めまで島津忠久 = 源頼朝 (よりとも) の隠し子 伝説がありました。

そして、沖縄島の北部にある今帰仁城も 「平家の落人」 が建てた城という言い伝えが少なからづあり、1609年の日琉戦争の前には琉球の各地に平良、平安、平敷などの地名があり 「平家の落人」 が隠れ住んだという民間伝承があったと云われています。

「平家の落人」 は、白い洗濯物を見て脅えていたという。*平家は赤旗 ⇔ 源氏は白旗を使用していた。

そしてなぜか? 羽地朝秀のお墓は、

沖縄県那覇市首里平良町という住所になっています。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/羽地朝秀の墓

羽地朝秀の生まれ島は『平家の里』で、自身が生まれた羽地村の平良 (たいら) という部落を田井等 (たいら) に変更し、自身は首里の平良町に眠っています。

本当は、羽地朝秀の祖 (おや) は平家だけど ⇔ 源為朝 (ためとも / 源氏) 伝説 を主張しています。その事 → 本当は、琉球の初代・王さま (舜天 王) は 「平家」 だけど 「源氏」 とされた時代背景があったのか? というお話です。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8847333.html

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

平安時代の末期 (平家の時代) から鎌倉時代 (源氏の時代) へ政権交代しました。

鎌倉時代 (源氏の時代) なると九州島には源頼朝 (よりとも) の隠し子 → 島津忠久 (源氏) が住むようになった。そのため、九州島の南には 「平家の落人」 伝説の民間伝承が少なからづ存在していた。

1609年に日本と琉球は戦争をし、日本が勝利した。当時の日本政府・徳川家も島津家も 「源氏」 を祖としていたので、わずかながら語られていた 「平家の落人」 伝説の民間伝承が封印され、沖縄諸島から消え失せ、宮古諸島には残った? かも‥ と説があります。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

またその昔、

宮古島の平良市は 「宮古市」 に市名 変更する事になりました。

ところが ⇔

岩手県宮古市の関係者が強く反対したので、宮古市ではなく 「宮古島市」 になったようです。*旧 平良市 → 宮古島市

一説によると、

岩手県宮古市は『都 (みやこ / 宮処) から来た』という意味があり、東北地方にも 「京言葉」 や 「平家の落人」 伝説が語られていたようです。

数少ない民間伝承では、

宮古島の平良も『平の都』と説が少なからづ存在していました。

「平家の落人」 伝説は全国各地にあり、平家の落人たちは『平』という文字を使用するのは 「畏れ多い」 「不敬」 などの理由から使用を控えていました。

ところが ⇔

遠く離れてしまえば、何もかもハデになる傾向があり、離れれば離れるほど『平』という文字の使用がなされたとも云われています。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

それはとても信じられないお話ですが、

糸満の伊敷さん本 には、こんな感じの文が載っています。

壇之浦で源氏に敗れた平家のうち、300人ほどは安徳天皇 (水天宮) とともに奄美諸島を経て沖縄諸島まで南走して来た。

琉球の初代王さま・舜天 (しゅんてん) 王の尊称は首里天加那志 (すいてぃんがなし) 。

安徳天皇 ≒ 水に沈んだ 「水天 (すいてん) 王」 → 「首里天 (すいてぃん) 王」 ≒ 「舜天 (しゅんてん) 王」 になった?‥ と、ある。

ー・→

さすがに、その説は信じられませんが、そうした伝説を持っていた人々が南走して来た可能性は否定できません。

実は‥ 沖縄諸島や宮古諸島、八重山諸島にも 「京言葉」 や 「平家の落人」 伝説が、わずかながら民間伝承であった。と説も少なからづ存在していました。

言葉の一例を上げると、

『ありがとー』を沖縄島では『ニフェーデービル』、宮古島では『タンディガータンディ』、石垣島では『ミーファイユー』と言います。

『ありがとー』の古語は『拝み侍る』だといいます。

拝む = 願う

侍る (はべる)

侍 (はべ) ら → 侍 (さび) ら

ー・→

沖縄島 → 2拝で侍べら (にふぇーでーびる)、

宮古島 → 嘆願恃んで (たんでぃがーたんでぃ)?

石垣島 → 3拝云う ( みーふぁいゆー)。

そのほか、

いらっしゃいませ = 参り召しおはれ (メンソーレ)、またお会いしましょう = また来侍 (はべ) らさい (マタンチャービラサイ)、失礼致します = ご無礼侍ら (グブリーサビラ) など‥ あります。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

宮古言葉 (みゃーくふつ) と 沖縄言葉 (うちなーぐち)

パニパニ (元気) がんじゅう

んむっし (楽し面白) うむっさ

ぷからす (嬉しい) うぃーりき

ぱずかす (恥ずかし) はじかさ

まさがぬ (正直者) まくとぅー

やなざい (ズルい) インチキ

ムぬユぬピとゥ (おしゃべり者) ゆんたくムン

さきふゃや(酒飲者)さきくぇー

つんだらーさ (お気の毒) チムグリサン

うとぅるす (怖い) うとぅるさん

んぎゃます (うるさい) カシマシ

ぴるます (不思議 / 珍し) みじらし

だりどうう (疲れている) うーたとん

やーっさ (腹ペコ) やーさい

ばたんちどぅ (満腹) ワタみっちょい

んまぁぬむ(美味しい)まーさん

あが (痛い時) あがー

やんさ (病む時) やむん

おごえ! (びっくりした時) あぎじぇ!

あがじゃ! (しまった!) アイやー!

*アイやーは中国語源、アイゴーは朝鮮語源

あらん (違う) あらん

あぱらぎ (美しい) ちゅら

しっしゃな (汚い) ハゴー

ぴんなぎ (変な / 異な) いふーなー

ぬふーぬふ(暖かい)ぬくさん

すだーす(涼しい)すがりん

びぃぐる(冷たい)ひじゅる

からず(髪の毛) からじ

んーぶ(おへそ)テンブス

てぃだ(太陽)てぃら

てぃん(空)てぃん

ぶす(星)ふし

あみかじ(雨風)あみかじ

かんとゅん(雷)かんない

どぅまびてる (驚く) どぅまんぎる

みぃぐるぐる(目が回る)みぃぐるぐる

じん(お金 / 銭)じん

ぱり(畑)はる

やーでぃ (家族) やーにんじゅ

んまつふふあ (親子) うやっくゎ

ういぴとぅ (老人 / 年寄) とぅすい

ばかむぬ (若者) わかむん

すじゃ (年上) しーじゃ

うとう (年下) うっとぅ

やらび (子供 / 童子) わらび

どぅす (友達) どぅし

ばん / どう (私) わん / どぅ

ばんた (私達) わったー

うんじゅ (あなた) うんじゅ

ぴとぅ (人 / ひちゅ) ちゅ

いん(犬)いん

まゆ(猫)まやー

わー(豚)わー

うす(牛)うす

ぴんざ(山羊)ひーじゃー

ぬーま (馬) ンマ

ゆぬむ(鼠)エンチュ

とぅ(鳥)トゥイ

ぱどう (雀) すーさー

がらさ (烏) がらさ

んーばとぅ (鳩) ホートゥ

そみなー(メジロ)そーみなー

いず(魚)いゆ

むす (虫) むし

やーんぶ (蛍) ジンジン

あかーず (蟻 / アリ) あいこー

びーず (蜻蛉 / トンボ) あーけーじゅー

ふぎやん (毛虫) キーブサー

んかじ (ムカデ) んかじゃー

がざん(蚊)ガジャン

んーな (カタツムリ) ちんなまー

やーずみ(家住 / ヤモリ / 家守)やーるー

あまん(ヤドカリ)あーまん

ー・→

宮古言葉 と 沖縄言葉 、同じ文字言葉でも音 (おん) が違うので、まったく違う言葉に聞こえ、

九州島や四国島 (東島 / あがりしま) → 日本島 (大東島 / うふあがりじま)、離れれば離れるほど ?‥ また違う言葉に聞こえるけど、平安時代のむかしは、ごく普通に日本島 (大東島 / うふあがりじま) に住む人々は、その音 (P音) を発音し聞こえていたようです。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

⇔ 一方、

![]()

んなわけない

んなわけない

‥ と、異論もあります。

猫 (ねこ) と仏教

2016年7月16日

RBC のラジオ番組で、こんな事を言っていました。

ー↓こんな事↓ー

もともと、

日本に猫 (ねこ) はいなかった。

ところが、ある事をキッカケに猫 (ねこ) が日本にやって来ました。

6世紀ころ、印度 → 中国 → 朝鮮半島の百済を経て 正式に 仏教が日本にやって来たと云われています。

当時、船の中に鼠 (ネズミ) が乗り込み 「仏教の経典」 をかじったりしていました。

そこで、鼠 (ネズミ) 退治ため、猫 (ねこ) が船に乗り込みます。

その猫 (ねこ) が再び船に乗る事なく、日本に居候 (いそうろう) したと云われています。

(・・? ウソか?

本当かは?

知らないけど。

鳳凰 (ホウオウ) ふう

ある本の後ろ、

2羽の鳥が描かれていました。

(・・? 何の鳥かはわかりませんが、鳳凰 (ホウオウ) のようにも見えます。

ー・ー

何度か鳳凰つもりで、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8818939.html

(・・;) 失敗しました。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━もう一度、

鳳凰の手花織 (てぃパナうい / 縫取織) をして見ました。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

鳳凰 (ホウオウ) ではなく、

鳳凰 (ホウオウ) 『ふう』

と、事にしました。

これは何だ?問われたら、

鳳凰 (ホウオウ) ふう

一級品と麻薬品

むかし、

英国 (イギリス) は清国 (中国) に自国で生産した商品を販売しようと試みましたが、何度も清国に断られました。*日本は江戸時代

当時の英国は清国よりも文明が遅れていました。*清国は先進国、英国は途上国

清国の人々は茶色い半発酵茶を飲み、英国の人々は赤い発酵茶を飲む習慣がありました。*茶色い半発酵茶は1級品、赤い発酵茶は2級品でした。

英国は島国でエネルギー (木炭) が限られていました。そのうち、木炭の祖 (おや) → 石炭を利用するようになりました。*石炭は植物の化石、石油は動物の化石。

その石炭を利用することによって、SPEEDアップ、生産量UPに通じ 「産業革命」 が起きます。https://kotobank.jp/word/産業革命-70520

商品をたくさん作った言うものの、自国で販売する 「需要と供給」 のバランスが崩れ出します。

そこで英国は、生産量UPによる商品を印度などへ販路拡大するようになり、東インド会社を設立しました。https://kotobank.jp/word/東インド会社-608670

大きな会社経営により、英国は経済大国になるも、まだまだ 文明面では清国に及びません。*英国商品は2級品、清国商品は1級品

そこで英国は、印度 (インド) に自生していた阿片 (アヘン) という植物に注目しました。

阿片 (アヘン) は幻覚作用と常習作用があり、ひそかに清国の人々にも拡大して行きます。その虜 (トリコ / 常習者) となった清国の人々は、アヘン (麻薬品) を輸入するようになります。

*2級品 と 麻薬品 ⇔ 1級品 の 三角貿易

麻薬品が清国に広まるほど、清国には 怠け者 が増える現象が起き、だんだん英国と清国の立場は逆転して行きます。同時期、英国は石炭エネルギーと商品販路拡大のため『鉄道網』をどんどん拡げて行きます。

ー・ー

清国の人々は茶色い半発酵茶に砂糖を入れる習慣は少なかったが、英国の人々は赤い発酵茶に砂糖を入れる習慣がありました。

販路拡大は植民地化、砂糖生産は奴隷制度など、南米や北米、世界の各地に少なからづ影響しています。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

一説によると、

英国はキリスト教徒が大半を占めていましたが、当時のキリスト教では金融業は穢れた職業という考えがあり、主にキリスト教徒から弾圧されていたユダヤ教徒が金融業を行っていたと云われています。

販路拡大による経済発展、秘密裏に行われた麻薬取引は金融業者を巨大化させました。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

ところ変わって、

米国 (アメリカ) は巨大化した金融業者や英国の支配層へ不満を持った人々が建てた国と云われています。

彼ら米国人は黒い珈琲 (コーヒー) を飲む習慣があった。赤い紅茶を飲む英国人への反発とも思われます。

紅茶を海に捨てたと事件もありました。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ボストン茶会事件

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

ところ変わって、

日本ではペリーの黒船が来ていました。

彼らは秘密裏に清国と同じ手法でアヘン (麻薬品) 商法をしようとしていた。

当時、日本の人々は 緑のお茶 を飲む習慣がありました。

後ほど、ペリー家はベルモント家とディロン家とも血縁関係を持ちます。

オーガスト・ベルモント社は英・ロスチャイルド財閥、ディロン・リード社は米・ロックフェラー財閥。ともに、金融業で巨大化。*その2つ財閥は世界を大きく動かします。

時には、

新聞、TV、ラジオ、net 網も『麻薬品』

今でも、その時代の出来事を知るのは重要かもしれません。

亀と鳳凰 (ほうおう)

よくある模様 / パターンとして、

鶴と亀と松竹梅、あるいは亀と鳳凰 (ほうおう) 、龍と ‥ などの模様がよく見られます。

何度か失敗した事ある『亀と鳳凰』をもう一度して見ました。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━型紙を彫り、

(・・;) 亀のつもりでして見ました。

(・・;) 鳳凰 (ほうおう) の‥

鳳凰 (ほうおう) は、平等院鳳凰堂 (びょうどういん ほうおう どう) や金閣寺の上 辺りにいて、孔雀 (くじゃく) でもフェニックスでもない『架空の鳥』で新1万円札の裏側に描かれているようです。

鳳凰のような木もあります。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ホウオウボク

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━だいぶ昔に、

亀と鳳凰 (ほうおう) のつもりで手花織 (てぃパナうい / 縫取織) をしていましたが、時間がかかったわりに ピン とせづ、不評でした。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

今回はコンパクトに亀と鳳凰をすることにしました。

亀と、

鳳凰?

(・・? やはり、亀と鳳凰の手花織 (てぃパナうい / 縫取織) は難しい。

生みの祖 (おや) と育ての祖 (おや)

日本と琉球は戦争をしました。

日本側の主な部隊は薩摩の島津家、

Go サインを出したのは江戸幕府の徳川家康。結果、琉球は敗れましたが『独立国』という形は続きます。

その戦争の背景には、織田信長の描いた東アジア構想 → 豊臣秀吉の朝鮮出兵 → その後の失敗 → 冷えきった東アジア貿易、経済情勢にありました。

琉球側の為政者 (お役人や政治家) の中には、敗戦のショックから『やる気』を失った人々も多く見られました。

ー・→

その時の関係を今の 「日米関係」 に当てはめて見ると、戦争に負けたからといって、これからの人生をあきらめて良いという訳には行かなかった。その後の『独立心や従属心』は、一人ひとりの考え方1つで大きく変わるものでもありました。

しかし残念ながら、琉球の経済情勢は悪化の一途をたどる一方、さらに1644年、これまでの貿易相手国・明 (みん) も崩壊し、琉球にも清国 (しんこく / 深刻) な問題が起きていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8520318.html

中国政府も、明 (みん) から清 (しん) へ 「王統交替 / 政権交代」 が起きました。

しかし奇跡的にも、琉球側の為政者 (お役人や政治家) は、日本のチョンマゲ (髪型) や清国の辮髪 (べんぱつ) を強制される事は無かった。いちおう、独立国という形は続きます。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

敗戦後の1617年、

羽地朝秀 (唐名・向象賢 (しょうじょうけん) は、羽地御殿 (はにじうどぅん) の5世・羽地王子朝泰の長男として羽地村 (今は名護市) で生まれました。

*御殿 (うどぅん / 邸宅) という尊称は王族の領地などの意味が含まれ、羽地朝秀は羽地村の御殿で生まれた王族の子孫。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/羽地御殿

当時、琉球の王族や士族には、和名と唐名の2つ名前があり、羽地朝秀 の 唐名・向象賢 (しょう じょうけん) の 向 (しょう) は 尚 (しょう) という国王の名前から2つ線を引いた当て字で家柄 (血筋) は高級でした。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/羽地朝秀

*羽地家 (向 / しょう家) は、国王 (尚 / しょう家) の分家。

ー・→

1650年、

32歳になった羽地朝秀 (唐名・向象賢) は、琉球の歴史本・中山世鑑 を作りました。

中山世鑑 には、源為朝 (ためとも) 伝説が記されており、古くからその賛否について衝突がありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8649320.html

中山世鑑 の編纂者・羽地朝秀は『日琉同祖論』の考えを持っていました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日琉同祖論 その考えは、日本島 → 九州島 → 沖縄島ともに祖 (おや) は「源氏」である。という考え方に通じ、延いては戦争の正当化、琉球は日本の 附庸国 (ふようこく ≒ 従属国) であったという考え方に通じてしまうので、根強い反発がまた古くから存在していました。

ー・→

1666 (康熙5、寛文6) 年、

第二尚氏王統10代・尚質 王 ~ 11代・尚貞 王の時代に羽地朝秀 は摂政を務めた。*摂政は総理大臣に相当する役職

羽地朝秀 (唐名・向象賢) の政治スタンスは知日派 (親日派) と考えられ、当時の琉球側の為政者 (お役人や政治家) の間にも、羽地朝秀 (唐名・向象賢) に対する評価 (好き ⇔ 嫌い) は大きく分別しました。

それはまた『相反する事』かもしれませんが ⇔ 羽地朝秀 は同時に 「中国色」 を強めた政治家でもありました。*羽地朝秀 (唐名・向象賢) は知日派で中国色。

羽地朝秀 (唐名・向象賢) の性格を簡単にいうと、質素倹約家、クソ真面目、頑固オヤジ などで 彼は大改革者と呼ばれ、大胆な政治経済の改革 (財政再建) や宗教改革 (政教分離) をし、その賛否や反発もまた強かったようです。

代表的なものは『羽地仕置 (はねじしおき) 』と呼ばれた文書で 「羽地の政策に反発する者はお仕置きする」 という風な文書で、人々から恐れられていました。

ー・→

‥改革の内容‥

羽地朝秀 がした改革には、琉球の中央役人と地方役人が百姓にしていた強制労働、物品着服などの非法や不正の取り締まりも含まれていました。そうした、役人による 「非法や不正」 が生産力の低下 → 財政破綻にも通じていました。

また改革は、役人や百姓のみならづ、国王の久高島参詣など王府の諸行事まで簡素化、質素倹約し、ユタなどの迷信的なものを禁止するなど、宗教改革にも着手していました。

ある歴史家によると、

当時の宗教改革 (国王の久高島行幸を廃止し神女のみ行う事) を、今の日本に当てはめて見ると、大嘗祭 を天皇自ら行わづ宮内庁職員のみ代行するくらいの伝統の破壊だったとも云われています。*衝撃的な改革

国王まで、そうした改革をしたため、敗戦後の経済情勢は上がり国家存亡の危機は免れたといい、羽地朝秀 は 「人々が精一杯働き、税を滞納しなかったので、改革実施から三年のうちに首里城の修復が行え、さらに薩摩からの借銀二百貫文を返済する事ができました‥」 と文書を記したといいます。

羽地朝秀 は摂政 (政治家) になる前から薩摩に行き、儒学者・南浦文之の弟子 → 泊如竹の弟子になった影響から、まわり人々から知日派 (親日派) の政治スタンスになったとも云われています。

それはまた『相反する事』かもしれませんが ⇔ 羽地朝秀 は同時に 「中国色」 を強めた政治家でもありました。*羽地朝秀 (唐名・向象賢) は知日派で中国色。

ー(・・? ー・ー

それではなぜ?‥

羽地朝秀 (唐名・向象賢) は知日派で中国色をしていたのか? 琉球側の為政者 (お役人や政治家) は、日本のチョンマゲ (髪型) や清国の辮髪 (べんぱつ) を強制される事は無く。いちおう、独立国という形を続ける事ができたのか? 見てみようと思います。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

さかのぼること、

大仏開眼の年に派遣された遣唐使の大伴宿祢古麻呂 (おおともの スクネ こまろ) が、唐の皇帝に謁見 (えっけん) する儀式に際して抗議をしました。その理由は、日本の使節の席が新羅の使節よりも下座にあったことであった。

唐側が決めていた席順は、新羅が東の1番、日本は西の2番。ところが古麻呂の抗議で新羅と日本の席が入れ替えられたというのである。

奈良時代、日本は常に新羅の上に立とうとしていた。*新羅は朝鮮半島にあった国

今の日韓関係を見ても、古代から現代まで日本は特に朝鮮半島には『負けたくない』という心を強く持っていた事がわかります。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

実は‥ 琉球が中継貿易で発展する事ができたのは、日本と朝鮮、日本と中国の間に古くから存在していた『負けたくない』という心も1つ要因に思われます。

日本も中国も『公貿易』をしないと ⇔ 「私貿易 (密貿易) 」 がより一層 盛んになり、しまいには 「私貿易 (密貿易) 」 の勢力が力を増し、ついには国家転覆 → 王統交替 (政権交代) に通づ可能性を秘めていました。

大君 (たいくん) 外交 http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8498721.html と

公貿易と私貿易 http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393148.html ← 見てネ‥

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

と?いう事は?‥

1609年の日琉戦争は中国側には秘密 (ひみつ) でした。しかし、中国側にはバレており、これまでの『2年一貢』の朝貢貿易から一時は『10年一貢』の朝貢貿易になったと云われています。*敗戦後も琉球は独立国という形をとっていましたが、その後ろに日本がいる事を中国側も知っていました。

『10年一貢』の朝貢貿易から『5年一貢』→『2年一貢』← に再び戻る過程には、中国色の学門の普及がありました。

質素倹約家の羽地朝秀 でも『孔子廟』という学門施設にはダイブお金を注ぎ込みました。そして、その『孔子廟』の影響から『2年一貢』の朝貢貿易が復活し、日本と中国の学門を通じた経済活動にも通じたと云われています。*孔子廟の建設は、清国を大変喜ばせたという。

羽地朝秀 が『孔子廟』建設をするようになったのは、師匠・泊如竹の影響からと思われます。

屋久上人・泊如竹は、2回目の江戸城と2回目の大阪城を築城し、日光東照宮を建てた藤堂高虎の時侍を務めた儒学者でもありました。

『孔子廟』建設の目的は、清国へのすり寄りで、琉球の中国色 / 外国化 (異国風) 政策の1つで、琉球は日本とは違う国という印象作りでした。その琉球の異国風政策は他にもあり、前田は真栄田、船越は冨名腰、中村は仲村渠、中山は名嘉山など‥ 名字の異国風政策もあったといいます。

羽地朝秀 の改革は琉球文化の破壊が見られた一方 ⇔ シーサー、お墓、土帝君などといった異国風政策のため守られた1面もあったようです。

ついでに、

琉球の『江戸上り行列』の時、

琉球人は、清国風の服装 (スガイ) をして九州島 → 日本島を歩きました。

琉球の『江戸上り行列』の際、薩摩の島津家としては、異国人を連れている様子を日本の人々に見せる事によつて『権威』を見せ、琉球人は驚く日本の人々を見て気分が高まったとも云われています。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

1650年、

32歳になった羽地朝秀 (唐名・向象賢) は、琉球の歴史本・中山世鑑 を作りました。

中山世鑑 には、源為朝 (ためとも) 伝説が記されており、古くからその賛否について衝突がありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8649320.html

実は‥ 羽地朝秀は自身が生まれた羽地村の平良 (たいら) という部落を田井等 (たいら) に変更していました。

羽地村の平良 / 田井等 (たいら) は、源為朝 (ためとも) が上陸した今帰仁 (なきじん) 村のすぐ向かいにあり、今帰仁 (なきじん) 村にある今帰仁城の大手門の別名は『平朗門』と呼ばれ、

今帰仁城は 「平家の落人」 が建てたという言い伝えがあります。

今帰仁城の大手門は北を向いており、

喜界島方面から南には 「平家の落人」 が建てたという城がたくさんあり、

その平家城の特徴は門が北を向いており、それは鎌倉時代 (源氏の時代) になると九州島には源頼朝 (よりとも) の隠し子 → 島津忠久が住むようになったからだと云われています。*昭和の初めまで島津忠久 = 源頼朝 (よりとも) の隠し子 伝説がありました。

そして、沖縄島の北部にある今帰仁城も 「平家の落人」 が建てた城という言い伝えが少なからづあり、1609年の日琉戦争の前には琉球の各地に平良、平安、平敷などの地名があり 「平家の落人」 が隠れ住んだという伝承があったと云われています。

「平家の落人」 は、白い洗濯物を見て脅えていたという。

そしてなぜか? 羽地朝秀のお墓は、

沖縄県那覇市首里平良町という住所になっています。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/羽地朝秀の墓

羽地朝秀の生まれ島は『平家の里』で、自身が生まれた羽地村の平良 (たいら) という部落を田井等 (たいら) に変更し、自身は首里の平良町に眠っています。

ー(・・? ー・ー

本当は、羽地朝秀の祖 (おや) は平家だけど ⇔ 源為朝 (ためとも / 源氏) 伝説 を主張しています。*羽地家 (向 / しょう家) は、国王 (尚 / しょう家) の分家。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

⇔ 一方、

![]()

んなわけない

んなわけない

![]()

‥ と、異論もあります。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

羽地朝秀は、質素倹約家、クソ真面目、頑固オヤジ の大改革者と呼ばれ、

『羽地仕置 (はねじしおき) 』と呼ばれた文書で 「羽地の政策に反発する者はお仕置きする」 という風な文書で、人々から恐れられていました。

平家だけど源氏のお話は、

気をつけましょう。

琉球の王統 その2

その論争は、かなり古くから存在し 今でも続いています。そのお話を危険にしているのは『政治的な国境』だと云われています。*文化的に国境はないけど、

ー・ー

最近では、こんなニュースが流れていました。

「Yahoo NewS」

沖縄は先住民でない 反応複雑

2016年4月28日 15時52分 掲載

政府「沖縄は先住民ではない」 県内の反応は? 沖縄の人々を「先住民族」とする国連人種差別撤廃委員会などの見解について ‥→ http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199372 その NEWS は、民族分断工作か? 地方自治差別か? 色いろ『政治的な国境』があると思います。

ー・→

その賛否については、

今の沖縄県、昔の琉球国の時代から存在し続いています。

似たようなお話は、

2015年ころ、NHK サッカー日本代表の応援歌に 「混じり気 (まじり血) のない‥ 」 という歌詞の賛否について、ありました。http://www.asyura2.com/13/hihyo14/msg/414.html

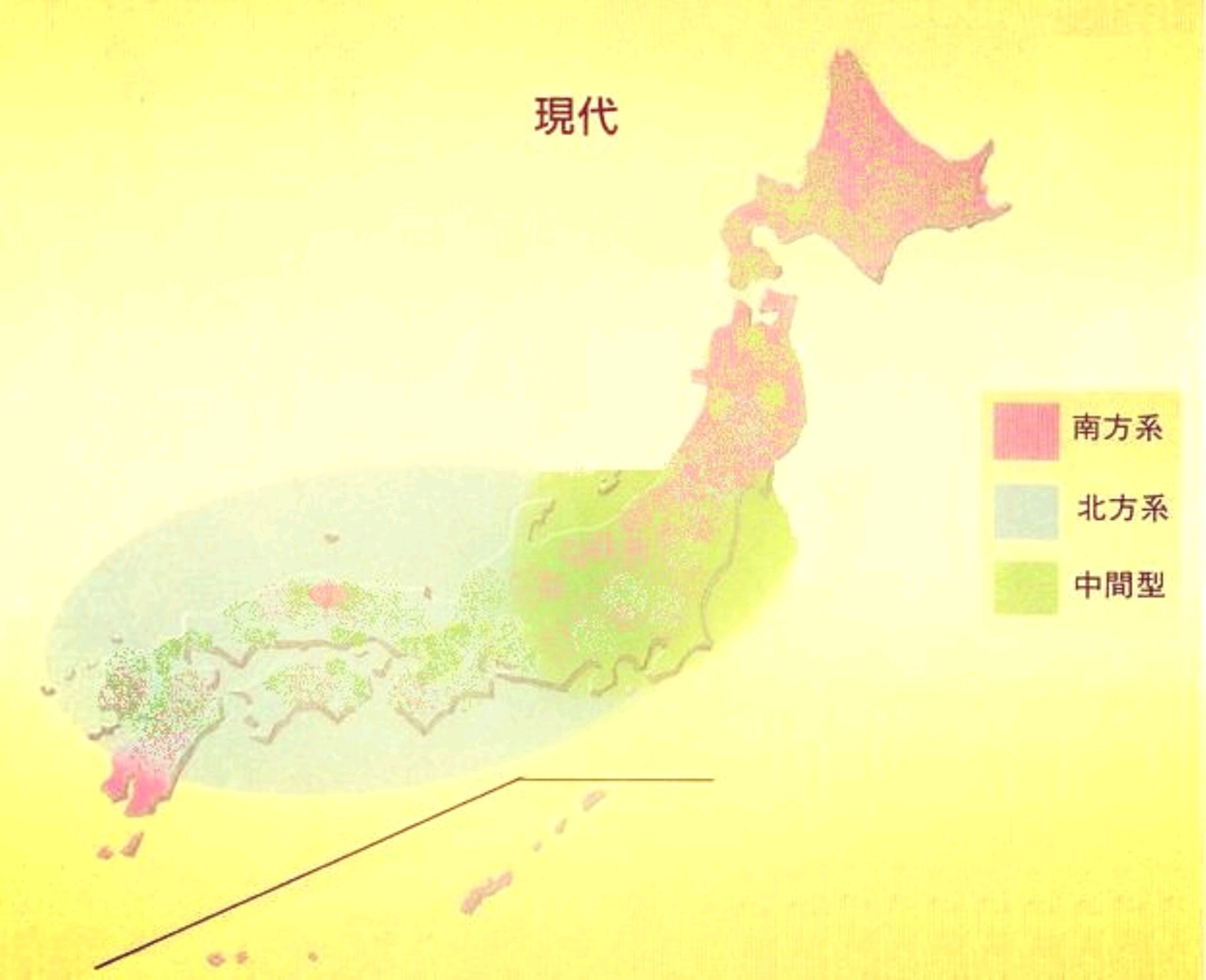

日本人は単一民族か否か? 縄文人か弥生人? そして、琉球人は日本人か中国人か? 琉球人は先住民族か否か? 南方経由あるいは北方経由? など‥ 通じるお話です。

ー・→

現代社会において、

まことしやかな論争ですが、その賛否について、かなり古くから今でも続いています。

結論をいうと、

琉球の歴史や文化はとても『チャンプルー』というのが本当なのですが、そうした まことしやかな論争が生まれるのは、色いろ『政治的な国境』があるように思われます。*チャンプルーという言葉は南方経由で、昔インドネシアの 「ごちゃ混ぜ料理」 → チャンプール が語源と云われています。また、相撲取りの 「ごちゃ混ぜ料理」 → ちゃんこ鍋 など‥ 云われています。

実は‥ 文化的には国境はないのですが、やはり人々を熱くし殺人事件にまで発展しかねないのは『政治的な国境』です。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

前置きが長くなりましたが、

これから、危険なお話をします。

1156 (保元1) 年7月

平安時代の末期に 「保元の乱」 が起きました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/保元の乱

琉球の歴史本・中山世鑑 には、こんな お話が載っています。

ー・→

「保元の乱 / 1156年」 で平清盛に敗れた鎮西八郎・源為朝(ためとも)は、伊豆大島に流刑にされました。

実はその時、源為朝(ためとも)は伊豆大島に行く前に、伊予の河野水軍に助けられ「運」を「天」に任せて南の島へ向かった。

源為朝(ためとも)は、沖縄島の北に位置する今帰仁 (なきじん) 村に辿り着いた。

源為朝(ためとも)が「運」を「天」に任せて辿り着いた港は『運天港』と呼ばれるようになりました。

ー・→

後ほど 源為朝(ためとも)の子は、琉球国の初代・舜天 (しゅんてん) 王 となった。

初代国王・舜天 (しゅんてん) 王 の子孫が、あの時の 義本 (ぎほん) 王で、太陽の子 (てだ子) である 英祖 (えいそ) 王に王位に譲りました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8629620.html

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

源為朝(ためとも)の子である 舜天 (しゅんてん) には、幼い頃から頭の左側に角のように大きな瘤 (こぶ) があり、回りから 「源為瘤(ためこぶ) 」 と呼ばれていました。

そのため舜天 (しゅんてん) は、角のような瘤 (こぶ) を隠すように左側に髪を結った『左カタカシラ』という髪型をしていました。

琉球王府の重臣たちも、初代の国王・舜天 (しゅんてん) 王 にならって『左カタカシラ』という髪型をするようになります。

例えば、

秦の始皇帝時代 「兵馬俑」 から『右カタカシラ』の髪型をした人々が出て来ました。

⇔

琉球人 (王族 / 支配層) は明治12年 (琉球処分) まで『左カタカシラ』という髪型をしていました。*庶民は違う

ー(・・? ー・ー

琉球の歴史本・中山世鑑

ー・→

⇔ 一方、

![]()

んなわけない

んなわけない

![]()

‥ と、異論もまた古くからあります。

ー・→

それは、琉球の歴史本・中山世鑑 は 1609年に日本と琉球が戦争をし、琉球が敗戦した後に作られた歴史本であるから‥ という異論 / 反論です。

1609年 / 江戸時代初めの戦争時、

薩摩の島津家が主な部隊で、Go サインを出したのは江戸幕府の徳川家康でありました。*当時、徳川家康も薩摩の島津家も 「源氏」 を祖 (おや) としていました。

徳川家康のフルネームは、

徳川次郎三郎源朝臣家康という 「源氏」 の名を持つ家柄で、徳川家康の祖 (おや) は『徳阿弥』という上野国の 「源氏」 の出自になっていました。

そして、薩摩の島津家の初代・島津忠久は鎌倉幕府を開いた源頼朝 (よりとも) の『隠し子』という言い伝えが当時はありました。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

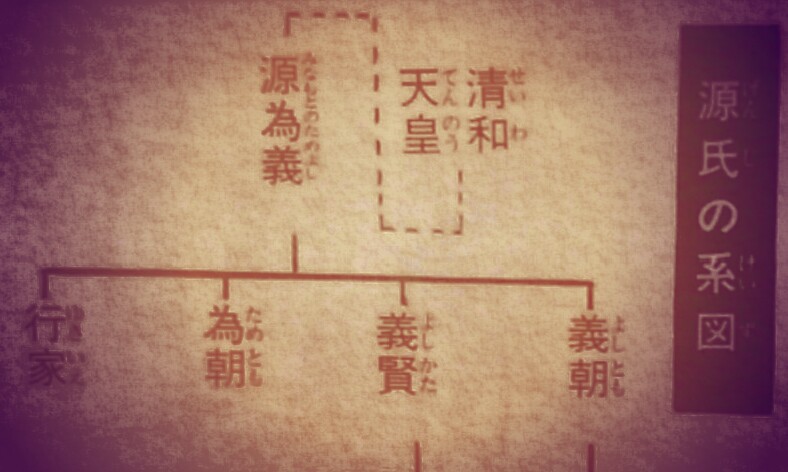

源為義 (ためよし) の長男が源義朝 (よしとも) 、三男が源為朝(ためとも)で、長男・源義朝 (よしとも) の子が源頼朝 (よりとも) で、舜天 (しゅんてん) 王 の父・源為朝(ためとも)は鎌倉幕府を開いた源頼朝 (よりとも) のおじさんになります。

ー(・・? ー・ー

琉球の歴史本・中山世鑑

ー・→

また、琉球の歴史本・中山世鑑 の編纂者・羽地朝秀は『日琉同祖論』の考えを持っていました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日琉同祖論 その考えは、日本島 → 九州島 → 沖縄島ともに祖 (おや) は「源氏」である。という考え方に通じ、延いては戦争の正当化、琉球は日本の 附庸国 (ふようこく ≒ 従属国) であったという考え方に通じてしまうので、根強い反発がまた古くから存在していました。

実は‥ 舜天 (しゅんてん) 王 の父・源為朝(ためとも)伝説は、琉球の歴史本・中山世鑑 よりも昔、1609年 / 江戸時代の日琉戦争よりも昔の室町時代から存在していました。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

『日琉同祖論』の起源となる源為朝琉球渡来伝説は、16世紀前半にはすでに日本において文献に現れていることが明らかになっている。現在確認されているその初出は、京都五山の臨済宗僧侶・月舟寿桂(1470年 - 1533年)の「鶴翁字銘井序」においてである。

そこで、月舟は信憑性は分からないがと断りながら、「日本には、源為朝が琉球へ渡って支配者(創業主)となったという伝説がある。そうであるなら、その子孫は源氏であるから、琉球は日本の附庸国である」という内容を記している。つまり、源為朝来琉説が、16世紀前半には京都五山の僧侶の間である程度流布していた事実が確認できる。

この源為朝来琉説が、日琉間の禅宗僧侶の交流を通じて琉球へもたらされ、それが後年羽地朝秀が『中山世鑑』を編纂する際に影響を与えた可能性が指摘されている。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日琉同祖論

ー・→

⇔ 一方、

![]()

んなわけない

んなわけない

![]()

‥ と、異論もまた古くからあります。

ー・→

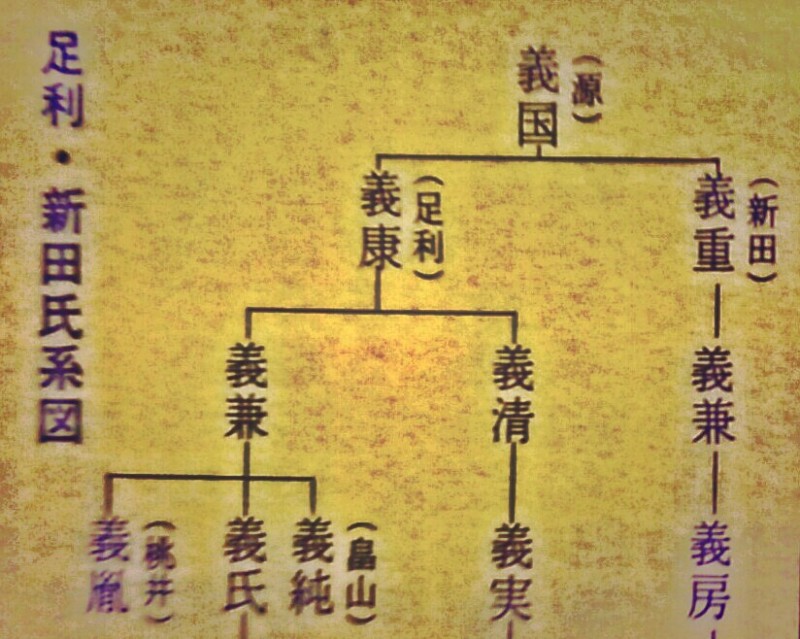

室町幕府を開いた足利尊氏も 「源氏」 の名を持つ家柄でした。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12130653255.html

どうして?‥

足利家が 「源氏」 なのか? というと、

平安時代の後期、桓武天皇の子孫 → 源義国 (源氏) まで さかのぼる といいます。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/源義国

もとは、河内源氏の棟梁・源義家 (八幡太郎義家) の三男・源義国が下野国足利荘 (今の栃木県足利市) に住んだ。

引き続き、源義国の次男・源義康も下野国足利荘 に住み、その地名から足利義康と名乗り、源義国の長男・源義重はとなりの上野国新田荘 (いま群馬県太田市) に住み、その地名から新田義重と名乗るようになったといいます。

*下野国・足利家も上野国・新田家も 「源氏」 → 徳川家康の祖 (おや) は『徳阿弥』という上野国の 「源氏」 の出自になっています。

ー・→

⇔ 一方、

![]()

んなわけない

んなわけない

![]()

‥ と、異論もまた古くからあります。

ー・→

1156 (保元1) 年7月

平安時代の末期に 「保元の乱」 が起きました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/保元の乱 それは、皇位継承問題や摂関家の内紛により朝廷が後白河天皇方と崇徳上皇方に分裂し、双方の武力衝突に至った政変でした。* 「保元の乱 / 1156年」 の時、まだ『源平争乱』は起きておらづ、源氏や平家といった武士の時代は、その後の 「平治の乱 / 1159年」 からと云われています。

近年、琉球の初代国王・舜天 (しゅんてん) 王 の父は 源為朝(ためとも)ではなく、源為朝(ためとも)の側近であった阿多忠景 (あたただかげ) であったという考え方が増えて来ました。自分もその説を信じています。

阿多忠景 のフルネームは、

阿多平四郎忠景という 「平氏」 の名を持つ家柄でした。

つまり、 「保元の乱 / 1156年」 で平清盛に敗れた鎮西八郎・源為朝(ためとも)は、伊豆大島に流刑にされました。

実はその時、源為朝(ためとも)の側近・阿多忠景は 「平氏」 の名を持つ家柄だけど ⇔ 「源氏」 に成りすましていました。* 「保元の乱 / 1156年」 の時、まだ『源平争乱』は起きておらづ、源氏や平氏といった武士の時代は、その後の 「平治の乱 / 1159年」 からと云われています。

自分もその説を信じています。

なぜかというと?‥

また続けてみます →