生みの祖 (おや) と育ての祖 (おや)

日本と琉球は戦争をしました。

日本側の主な部隊は薩摩の島津家、

Go サインを出したのは江戸幕府の徳川家康。結果、琉球は敗れましたが『独立国』という形は続きます。

その戦争の背景には、織田信長の描いた東アジア構想 → 豊臣秀吉の朝鮮出兵 → その後の失敗 → 冷えきった東アジア貿易、経済情勢にありました。

琉球側の為政者 (お役人や政治家) の中には、敗戦のショックから『やる気』を失った人々も多く見られました。

ー・→

その時の関係を今の 「日米関係」 に当てはめて見ると、戦争に負けたからといって、これからの人生をあきらめて良いという訳には行かなかった。その後の『独立心や従属心』は、一人ひとりの考え方1つで大きく変わるものでもありました。

しかし残念ながら、琉球の経済情勢は悪化の一途をたどる一方、さらに1644年、これまでの貿易相手国・明 (みん) も崩壊し、琉球にも清国 (しんこく / 深刻) な問題が起きていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8520318.html

中国政府も、明 (みん) から清 (しん) へ 「王統交替 / 政権交代」 が起きました。

しかし奇跡的にも、琉球側の為政者 (お役人や政治家) は、日本のチョンマゲ (髪型) や清国の辮髪 (べんぱつ) を強制される事は無かった。いちおう、独立国という形は続きます。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

敗戦後の1617年、

羽地朝秀 (唐名・向象賢 (しょうじょうけん) は、羽地御殿 (はにじうどぅん) の5世・羽地王子朝泰の長男として羽地村 (今は名護市) で生まれました。

*御殿 (うどぅん / 邸宅) という尊称は王族の領地などの意味が含まれ、羽地朝秀は羽地村の御殿で生まれた王族の子孫。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/羽地御殿

当時、琉球の王族や士族には、和名と唐名の2つ名前があり、羽地朝秀 の 唐名・向象賢 (しょう じょうけん) の 向 (しょう) は 尚 (しょう) という国王の名前から2つ線を引いた当て字で家柄 (血筋) は高級でした。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/羽地朝秀

*羽地家 (向 / しょう家) は、国王 (尚 / しょう家) の分家。

ー・→

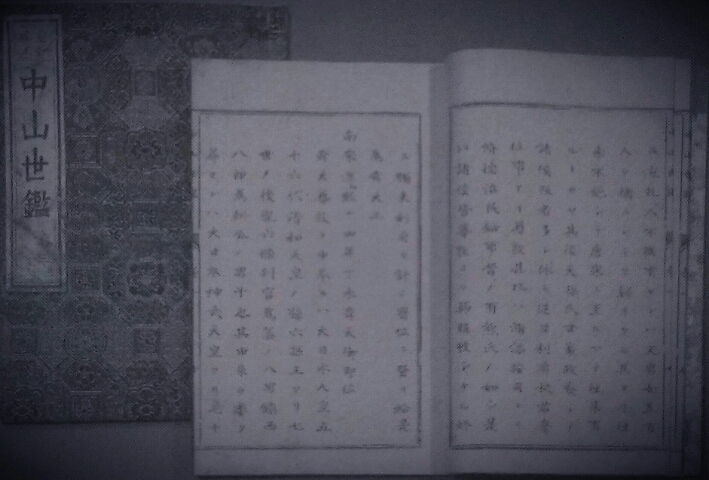

1650年、

32歳になった羽地朝秀 (唐名・向象賢) は、琉球の歴史本・中山世鑑 を作りました。

中山世鑑 には、源為朝 (ためとも) 伝説が記されており、古くからその賛否について衝突がありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8649320.html

中山世鑑 の編纂者・羽地朝秀は『日琉同祖論』の考えを持っていました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日琉同祖論 その考えは、日本島 → 九州島 → 沖縄島ともに祖 (おや) は「源氏」である。という考え方に通じ、延いては戦争の正当化、琉球は日本の 附庸国 (ふようこく ≒ 従属国) であったという考え方に通じてしまうので、根強い反発がまた古くから存在していました。

ー・→

1666 (康熙5、寛文6) 年、

第二尚氏王統10代・尚質 王 ~ 11代・尚貞 王の時代に羽地朝秀 は摂政を務めた。*摂政は総理大臣に相当する役職

羽地朝秀 (唐名・向象賢) の政治スタンスは知日派 (親日派) と考えられ、当時の琉球側の為政者 (お役人や政治家) の間にも、羽地朝秀 (唐名・向象賢) に対する評価 (好き ⇔ 嫌い) は大きく分別しました。

それはまた『相反する事』かもしれませんが ⇔ 羽地朝秀 は同時に 「中国色」 を強めた政治家でもありました。*羽地朝秀 (唐名・向象賢) は知日派で中国色。

羽地朝秀 (唐名・向象賢) の性格を簡単にいうと、質素倹約家、クソ真面目、頑固オヤジ などで 彼は大改革者と呼ばれ、大胆な政治経済の改革 (財政再建) や宗教改革 (政教分離) をし、その賛否や反発もまた強かったようです。

代表的なものは『羽地仕置 (はねじしおき) 』と呼ばれた文書で 「羽地の政策に反発する者はお仕置きする」 という風な文書で、人々から恐れられていました。

ー・→

‥改革の内容‥

羽地朝秀 がした改革には、琉球の中央役人と地方役人が百姓にしていた強制労働、物品着服などの非法や不正の取り締まりも含まれていました。そうした、役人による 「非法や不正」 が生産力の低下 → 財政破綻にも通じていました。

また改革は、役人や百姓のみならづ、国王の久高島参詣など王府の諸行事まで簡素化、質素倹約し、ユタなどの迷信的なものを禁止するなど、宗教改革にも着手していました。

ある歴史家によると、

当時の宗教改革 (国王の久高島行幸を廃止し神女のみ行う事) を、今の日本に当てはめて見ると、大嘗祭 を天皇自ら行わづ宮内庁職員のみ代行するくらいの伝統の破壊だったとも云われています。*衝撃的な改革

国王まで、そうした改革をしたため、敗戦後の経済情勢は上がり国家存亡の危機は免れたといい、羽地朝秀 は 「人々が精一杯働き、税を滞納しなかったので、改革実施から三年のうちに首里城の修復が行え、さらに薩摩からの借銀二百貫文を返済する事ができました‥」 と文書を記したといいます。

羽地朝秀 は摂政 (政治家) になる前から薩摩に行き、儒学者・南浦文之の弟子 → 泊如竹の弟子になった影響から、まわり人々から知日派 (親日派) の政治スタンスになったとも云われています。

それはまた『相反する事』かもしれませんが ⇔ 羽地朝秀 は同時に 「中国色」 を強めた政治家でもありました。*羽地朝秀 (唐名・向象賢) は知日派で中国色。

ー(・・? ー・ー

それではなぜ?‥

羽地朝秀 (唐名・向象賢) は知日派で中国色をしていたのか? 琉球側の為政者 (お役人や政治家) は、日本のチョンマゲ (髪型) や清国の辮髪 (べんぱつ) を強制される事は無く。いちおう、独立国という形を続ける事ができたのか? 見てみようと思います。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

さかのぼること、

大仏開眼の年に派遣された遣唐使の大伴宿祢古麻呂 (おおともの スクネ こまろ) が、唐の皇帝に謁見 (えっけん) する儀式に際して抗議をしました。その理由は、日本の使節の席が新羅の使節よりも下座にあったことであった。

唐側が決めていた席順は、新羅が東の1番、日本は西の2番。ところが古麻呂の抗議で新羅と日本の席が入れ替えられたというのである。

奈良時代、日本は常に新羅の上に立とうとしていた。*新羅は朝鮮半島にあった国

今の日韓関係を見ても、古代から現代まで日本は特に朝鮮半島には『負けたくない』という心を強く持っていた事がわかります。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

実は‥ 琉球が中継貿易で発展する事ができたのは、日本と朝鮮、日本と中国の間に古くから存在していた『負けたくない』という心も1つ要因に思われます。

日本も中国も『公貿易』をしないと ⇔ 「私貿易 (密貿易) 」 がより一層 盛んになり、しまいには 「私貿易 (密貿易) 」 の勢力が力を増し、ついには国家転覆 → 王統交替 (政権交代) に通づ可能性を秘めていました。

大君 (たいくん) 外交 http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8498721.html と

公貿易と私貿易 http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393148.html ← 見てネ‥

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

と?いう事は?‥

1609年の日琉戦争は中国側には秘密 (ひみつ) でした。しかし、中国側にはバレており、これまでの『2年一貢』の朝貢貿易から一時は『10年一貢』の朝貢貿易になったと云われています。*敗戦後も琉球は独立国という形をとっていましたが、その後ろに日本がいる事を中国側も知っていました。

『10年一貢』の朝貢貿易から『5年一貢』→『2年一貢』← に再び戻る過程には、中国色の学門の普及がありました。

質素倹約家の羽地朝秀 でも『孔子廟』という学門施設にはダイブお金を注ぎ込みました。そして、その『孔子廟』の影響から『2年一貢』の朝貢貿易が復活し、日本と中国の学門を通じた経済活動にも通じたと云われています。*孔子廟の建設は、清国を大変喜ばせたという。

羽地朝秀 が『孔子廟』建設をするようになったのは、師匠・泊如竹の影響からと思われます。

屋久上人・泊如竹は、2回目の江戸城と2回目の大阪城を築城し、日光東照宮を建てた藤堂高虎の時侍を務めた儒学者でもありました。

『孔子廟』建設の目的は、清国へのすり寄りで、琉球の中国色 / 外国化 (異国風) 政策の1つで、琉球は日本とは違う国という印象作りでした。その琉球の異国風政策は他にもあり、前田は真栄田、船越は冨名腰、中村は仲村渠、中山は名嘉山など‥ 名字の異国風政策もあったといいます。

羽地朝秀 の改革は琉球文化の破壊が見られた一方 ⇔ シーサー、お墓、土帝君などといった異国風政策のため守られた1面もあったようです。

ついでに、

琉球の『江戸上り行列』の時、

琉球人は、清国風の服装 (スガイ) をして九州島 → 日本島を歩きました。

琉球の『江戸上り行列』の際、薩摩の島津家としては、異国人を連れている様子を日本の人々に見せる事によつて『権威』を見せ、琉球人は驚く日本の人々を見て気分が高まったとも云われています。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

1650年、

32歳になった羽地朝秀 (唐名・向象賢) は、琉球の歴史本・中山世鑑 を作りました。

中山世鑑 には、源為朝 (ためとも) 伝説が記されており、古くからその賛否について衝突がありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8649320.html

実は‥ 羽地朝秀は自身が生まれた羽地村の平良 (たいら) という部落を田井等 (たいら) に変更していました。

羽地村の平良 / 田井等 (たいら) は、源為朝 (ためとも) が上陸した今帰仁 (なきじん) 村のすぐ向かいにあり、今帰仁 (なきじん) 村にある今帰仁城の大手門の別名は『平朗門』と呼ばれ、

今帰仁城は 「平家の落人」 が建てたという言い伝えがあります。

今帰仁城の大手門は北を向いており、

喜界島方面から南には 「平家の落人」 が建てたという城がたくさんあり、

その平家城の特徴は門が北を向いており、それは鎌倉時代 (源氏の時代) になると九州島には源頼朝 (よりとも) の隠し子 → 島津忠久が住むようになったからだと云われています。*昭和の初めまで島津忠久 = 源頼朝 (よりとも) の隠し子 伝説がありました。

そして、沖縄島の北部にある今帰仁城も 「平家の落人」 が建てた城という言い伝えが少なからづあり、1609年の日琉戦争の前には琉球の各地に平良、平安、平敷などの地名があり 「平家の落人」 が隠れ住んだという伝承があったと云われています。

「平家の落人」 は、白い洗濯物を見て脅えていたという。

そしてなぜか? 羽地朝秀のお墓は、

沖縄県那覇市首里平良町という住所になっています。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/羽地朝秀の墓

羽地朝秀の生まれ島は『平家の里』で、自身が生まれた羽地村の平良 (たいら) という部落を田井等 (たいら) に変更し、自身は首里の平良町に眠っています。

ー(・・? ー・ー

本当は、羽地朝秀の祖 (おや) は平家だけど ⇔ 源為朝 (ためとも / 源氏) 伝説 を主張しています。*羽地家 (向 / しょう家) は、国王 (尚 / しょう家) の分家。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

⇔ 一方、

![]()

んなわけない

んなわけない

![]()

‥ と、異論もあります。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

羽地朝秀は、質素倹約家、クソ真面目、頑固オヤジ の大改革者と呼ばれ、

『羽地仕置 (はねじしおき) 』と呼ばれた文書で 「羽地の政策に反発する者はお仕置きする」 という風な文書で、人々から恐れられていました。

平家だけど源氏のお話は、

気をつけましょう。

at 2016年08月26日 17:55

at 2016年08月26日 17:55

ありがとうございます。

8割ほど「もうそう」のブログで、不定期におもしろ半分しております。

at 2016年08月27日 09:10

at 2016年08月27日 09:10

at 2016年08月29日 23:05

at 2016年08月29日 23:05

『羽地朝秀』『仲尾次政隆』『聞得大君』おもしろい組合せですね。

羽地朝秀はノロ制度 (聞得大君など) に関する宗教改革をした人、仲尾次政隆は一向宗の信徒?

琉球の政治と宗教は深く絡みあっていたようです。

at 2016年08月30日 00:02

at 2016年08月30日 00:02

at 2016年09月11日 20:39

at 2016年09月11日 20:39

at 2016年10月20日 00:03

at 2016年10月20日 00:03