商人の語源

「金儲けする事はそんなに悪い事なのでしょうか?」いう人がいました。

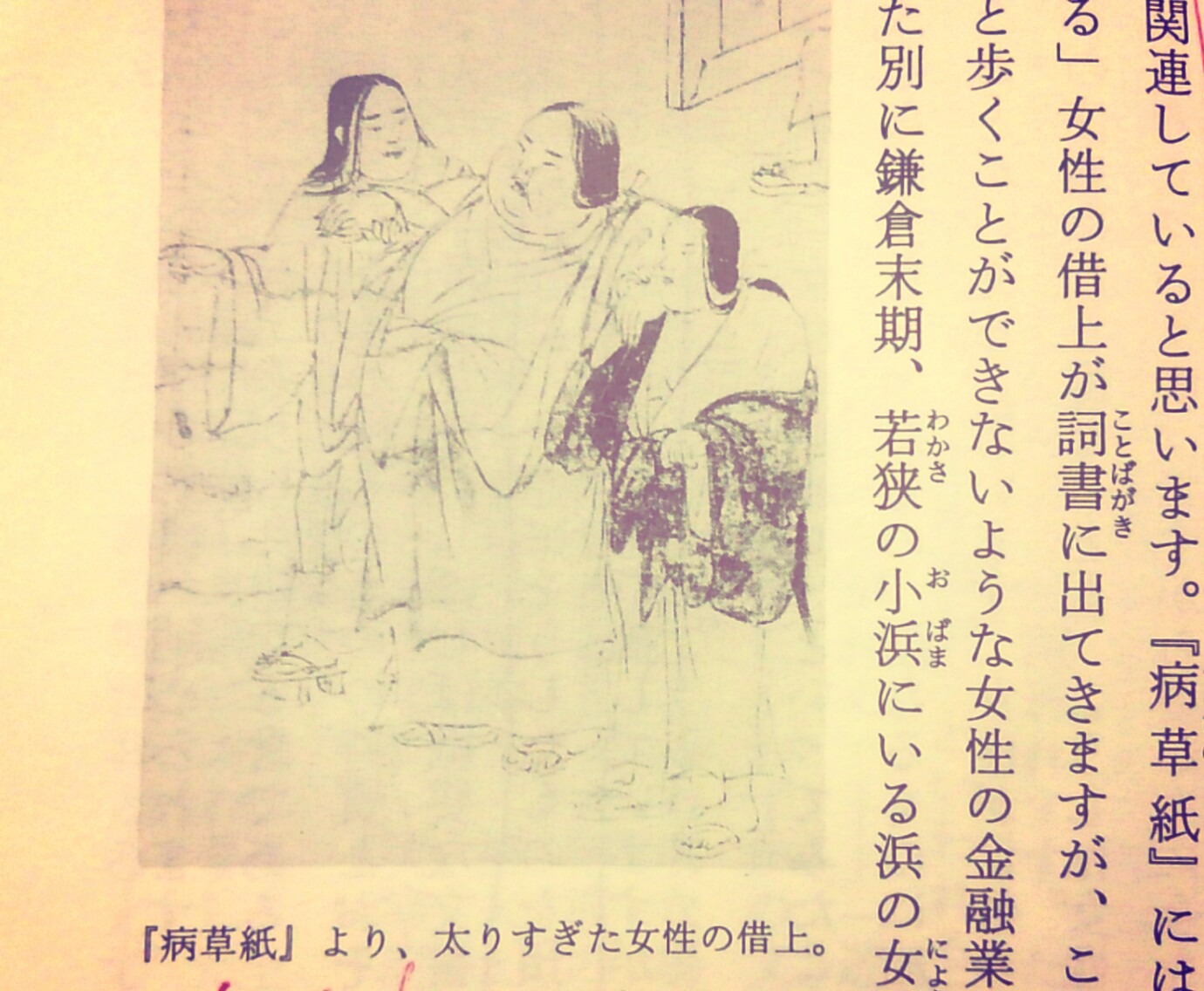

今では「銀行員、証券マン」というと高級な職業に位置していますが、昔であればあるほど、金融業、商業などの金品、物品に携わる職業は低い地位にいたり賤視される場合もあったようです。

江戸時代の身分制度・士農工商でも商人は低い地位に置かれていました。

(’-’*)♪ しかし?!

網野善彦氏の本には、地位は低くとも裕福そうに見える職業の人々がたくさん登場します。

日本のみならづ、世界各国の東洋でも西洋でも金融業や商業に携わる「商人」は賤視される場合があったと云われています。

一説によると、

「商人」の語源の1つにこんな お話がありました。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━紀元前のむかし、

中国大陸に「殷 (いん) 」という国がありました。近年、中国では「殷 (いん) 」の正式な国名は『商 (しょう) 』が正しいと考え方が浸透しているようです。

*商 ≒ 殷

「殷 (いん) 」という国名は「商 ≒ 殷」を亡ぼした『周 (しゅう) 』の人々が名付けた蔑称だと考える学者もいるという。

そして、

『周』に亡ぼされた「商」の人々は『周』の人々に虐げられ、土地を所有する権利を奪われ、卑しい職業とされた物品取引をして生計を経てるようになりました。

後ほど、

『周』の人々は物品取引の職業をする「商」の人々を「商人」と呼ぶようになったと云われています。

―…

―… →

→ →

→

(・・;) しかし*

その「語源 / 説」は事実無根の俗説とも云われています。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E4%BA%BA

アーリア人とドラヴィダ人

[ 世界の4大文明 ]

西から → エジプト文明、メソポタミア文明、インダス文明、黄河文明。とあり、

エジプト文明とメソポタミア文明を合わせて「オリエンタル文明」と呼んでいるようです。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━紀元前2300 ~ 紀元前1000年にかけて、

メソポタミア文明の東には インダス文明がありました。

そこでは、ドラヴィダ人が文明の担い手となり、聖牛や菩提樹・水の信仰を持ち、文明都市が発展していたようです。

ドラヴィダ人 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%80%E4%BA%BA

後ほど、都市計画に必要な レンガ を焼き上げるための木材を大量に濫伐したことから、度たび洪水を繰り返すようになり、紀元前1700年頃から インダス文明 とその担い手であるドラヴィダ人にも陰りが見えて来ました。

インダス文明 (ドラヴィダ人の拠点) は、となりのメソポタミア文明 (ペルシア人の拠点) の領域にも接していましたが、国力が弱まると同時にペルシア系アーリア人がインドにも進出。しだいに北西部 ~ 南東部にドラヴィダ人の拠点は狭まるようになって行きます。

当時、メソポタミア文明の担い手であったペルシア系遊牧民は、アーリア人と呼ばれていました。

アーリア人 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BA%BA

ー・→

紀元前1300年頃に入ると、

アーリア人がインドに侵入し、先住民族であるドラヴィダ人を支配するようになり、ミトラス教的な「火の信仰」が普及した。と云われています。

*アーリア人は火の信仰を持ち ⇔ ドラヴィダ人は水の信仰を持っていた。

紀元前1000年頃に入ると、

アーリア人 (火の信仰) とドラヴィダ人 (水の信仰) の混血が始まり、信仰の融合にも通じ → ヴェーダの宗教 ≒ バラモン教が形成された? といいます。

*バラモン教からヒンドゥー教に進展。

バラモン教やヒンドゥー教は 創始者のいない古い宗教で、その起源はメソポタミア文明の担い手であったアーリア人がミトラ神 (太陽神) の要素をインダス文明に組み入れたもの? とも云われています。

ー・→

そのヴェーダの宗教 ≒ バラモン教の中には、新興のアーリア人が先住のドラヴィダ人 を支配するための4つの宗教制度も含まれており、後ほどヨーロッパでは「カースト制度」とも呼ばれるようになります。

ー?→

紀元前13世紀頃、

新興のアーリア人が先住のドラヴィダ人 を支配するために4層のヴァルナ_(種姓) を作り、自らを最高位の司祭階級に置き、ブラーフマナ (バラモン) と称したのが始まり。と説もあるようです。

ヴァルナ_(種姓) とは、

人々を4層の種姓に分割する宗教的階級制度で、ヨーロッパではカースト制度と呼ばれています。

ー上位からー

1.バラモン (司祭階級)

2.クシャトリヤ (貴族や武族階級)

3.ヴァイシャ (庶民階級)

4.シュードラ (奴隷階級)

ーの4姓制ー

また、4層のヴァルナ (種姓) に属さないパンチャマ (不可触賤民) と呼ばれる人々もいた。

*江戸時代の身分制度

「士農工商」に属さない『穢多、非人』にも似ている。

違うカースト (階級) の人とは結婚できない。パンチャマ (不可触賤民) に触れたり見てはならない。と教えであったといいます。

なお、カースト制度は宗教的な身分 / 階級制度で、経済的・政治的な関係とは違う場合もあり、経済的には貧しいバラモン (司祭階級) もいれば ⇔ 生活が豊かなシュードラ (奴隷階級) も存在したという。

現在のインドではカースト制度は廃止されているけど、その風習が残る地方もあるようです。

ー・→

バラモン教やヒンズー教、カースト制度と呼び名は、ヨーロッパ人がつけた名前で、インドでは「ヴェーダの宗教」と呼んでいたようです。

*ヴェーダの宗教 ≒ バラモン教

後ほど同じく インド で誕生する『仏教』以降に再編成されて出来た「ヴェーダの宗教 ≒ ヒンズー教」と区別するため、仏教以前のヴェーダの宗教をバラモン教 → 仏教以後のヴェーダの宗教をヒンズー教と呼んでいるようです。

司祭階級の「バラモン」を正しくは「ブラーフマナ」といい、サンスクリット語の「ブラーフマナ」を漢語に音訳された「婆羅門」の音読みから日本でも「バラモン」と、まったく異なる表音になった。とある。

(・・? 偶然にも?!

英語と日本語で「ブラーフマナ」を「バラモン」と発音している?!

━↓─↓━

時代は下り、

紀元前5世紀のインドでは、ジャイナ教や仏教といったバラモン教に対して否定的な新興宗教が生まれました。

仏教の始祖であるゴータマ・シッダッタは「仏陀 (ブッダ) 」と呼ばれていましたが、その「ブッダ」とは人の名前ではなく「悟りをひらいた人」を意味する称号で、日本では「お釈迦様」と知られています。

お釈迦様 ≒ ゴータマは、シャカ族の小国であるカピラ王国の王子として生まれた。

*4姓制 ≒ カースト制ではクシャトリヤ (貴族階級) に位置

カピラ王国はヒマラヤの麓、インドとの国境付近で現在のネパール側にあった小国で、商業・交易路の要衝地で「商人の町」にもなっており、当時のシャカ族は中インドの五大国の1つ.コーサラー国に隣接し、事実上コーサラ国に隷属していた。

成長したゴータマは、生・老・病・死(四苦)に深く悩むようになり、29歳で家族を捨て修行僧(沙門)となり、ガンジス川の河畔で二人の修行僧に従い、6年間断食などの苦行を続けたが悟りを開くことは出来なかった。心身の衰弱をスジャータという娘がさしだしたおかゆで救われ、苦行を捨てた。

35歳になった ゴータマは、ブッダガヤの菩提樹のもとで瞑想で悟りを開き「仏陀 (ブッダ) 」と呼ばれるようになり、その仏陀の教えから『仏教』が成立したと云われています。

新興宗教である仏教は、ブラーフマナ (バラモン) の特殊性を否定したため、ブラーフマナ (バラモン) の支配を良く思わなかったクシャトリヤ (貴族階級) に支持され、ブラーフマナ (バラモン) の地位は落ちて行きます。

ー・→

もともと、ゴータマ家 / シャカ族の人々が住んでいたガンジス川中流域は商業・交易路の要衝地で、経済活動が活発になると王族 / 貴族 (クシャトリヤ) や大商人 (ヴァイシャ) の勢力が大きくなっていました。

新興宗教である仏教は、彼ら (クシャトリヤ階級とヴァイシャ階級) の支持を受けて、伝統的なヴェーダの宗教 (バラモン教) を否定する反バラモン主義の思想家 (沙門) たちの活動が活発な地方であったと云われています。

―…

―… →

→ →

→

ヴェーダの宗教 ≒ バラモン教の起源を辿るとミトラ神 (太陽神) に関するミトラ信仰に結びつくようです。

(・・? ミトラ神 = 太陽神

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%A9

(・・? どうやら?

そのミトラ信仰からミトラス教やバラモン教、ゾロアスター教、マニ教などに派生し → 東へ西に ← にアーリア人と呼ばれる人々が普及させていたようです。

ミトラ信仰から派生したミトラス教の起源もとても古く、古代インドのヴェーダ信仰の影響を受けた古代ペルシア人(アーリア民族)のミトラ信仰にあるとされる。http://1000ya.isis.ne.jp/0445.html

メソポタミア文明の担い手であったペルシア系アーリア人は、イラン系アーリア人とインド系アーリア人に分別して行きます。

ー?→

ミトラ神 (太陽神) の起源はとてつもなく古く、

イラン系アーリア人とインド系アーリア人。そのどちらが先か? はたまた、2つのアーリア人に分別する前に存在していたのか? などが云われています。

古代ペルシアにおける『アヴェスター』中のミスラか? 古代インドにおける『ヴェーダ』中のミトラか? にまで溯る。どちらも最高神に近い神格をあたえられていた。

イラン系アーリア人はアヴェスター語でミスラ神 (太陽神) 、インド系アーリア人はヴェーダ語でミトラ神 (太陽神) と発音していたようです。

![]()

![]()

(・・;) 増すます ;

意味不明な内容になってしまいましたが、ミトラス教はペルシア生まれか? インド生まれか?

仏教生誕地であるインドでは仏教は見かけなくなり、ミトラス教とゾロアスター教の生誕地であるペルシアでも2つ宗教とも見かけなくなっているけど、

姿形を変えて?

ヒンズー教徒を装う仏教徒? ヒンズーの中に仏教、仏教の中にゾロアスター教、ミトラス教。

同じ名前の宗教でも、時代や進んだ方向によつてまったく異なる「姿形」で?‥ と事もまた考えて見たいです。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

驚き初見

たまに「兎に角」という文字表現をする方が数名いました。

(・・? 兎に角 (ウサギ に ツノ) ?

何かの「ことわざ」なのかと? 読み飛ばしていました。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━しばらくすると、

『兎も角』という文字表現をする方を見かけました。

兎に角? 兎も角?

「に」と『も』では、ことわざの意味が違うではないかと? 疑問に思い、さっそく調べて見ると、

―…

―… →

→ →

→

(・・! 兎に角 (とにかく) !

出て来ました。

(・・;) 兎に角 (ウサギ に ツノ) ?

正体は兎に角 (とにかく) !

驚き初見です。

![]()

![]()

(・・? どうして? そんな文字表現をするのか? 不思議に思えて来ました。

―…

―… →

→ →

→

またも調べて見ると、

兎に角 (とにかく) の

「兎 / と」は「そのように」の副詞。

『角 / かく』は『このように』の副詞。

「とにもかくにも」を短縮して、とにかく、ともかく、とかく。

兎に角 (とにかく) は、兎角 (とかく) の当て字。http://gogen-allguide.com/to/tonikaku.html

もとは仏教用語の「兎角亀毛」で、兎に角?亀に毛?など、現実にはあり得ない様を引用して、兎に角 (あり得ない様) が、転じて兎に角 (いずれにせよ) になっているようです。

英語だと兎に角 (anyway) ?

(・・? We should study anyway.

兎に角、勉強しなさい。

兎に角 (あり得ないけど) 、勉強しなさい?

兎に角 (いずれにせよ) 、勉強しなさい?

(・・? よく考えて見ると?

不思議な日本語。

沖縄の布施 (ふせ) さん

歌手の布施明は「シクラメンのかおり」を歌っていました。

沖縄方面では「布施 (ふせ) さん」と名字は見かけませんが、布施明 氏は東京の人で、関東地方から雪国にかけて「布施 (ふせ) さん」は多いと云われています。

ー・→

そのむかし、

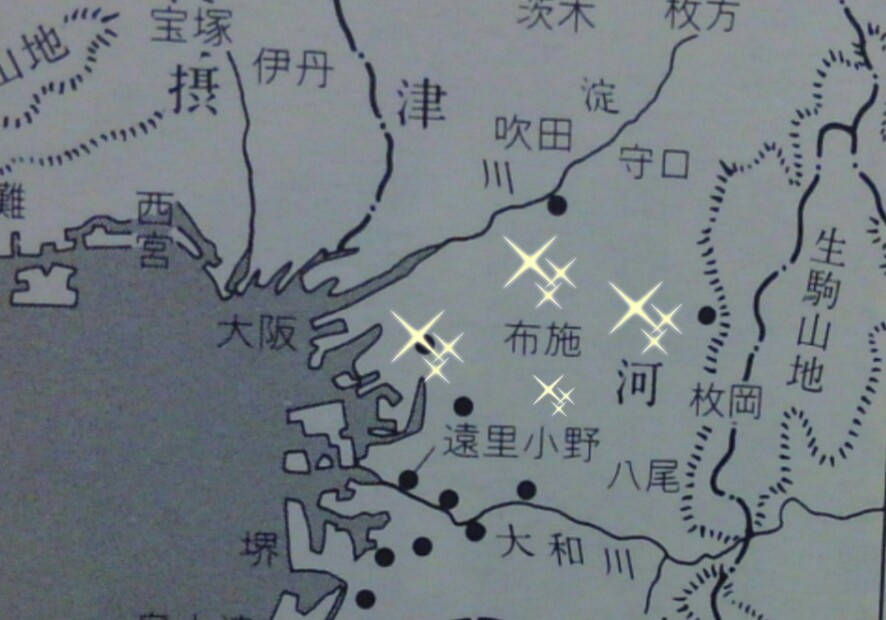

河内国にも布施村があって、今でも東大阪市に『布施 (ふせ) 駅』があるようです。

布施 (ふせ) と文字を分別すると、布 (ぬの) に施 (ほど) こす? にも見えます。

その語源や起源を調べて見ると「仏教用語」との情報が多く、また、布施 (ふせ) は寄付 (きふ) とも類語とあります。

*布施 ≒ 仏教用語、布施 ≒ 寄付

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━ところ変わって、

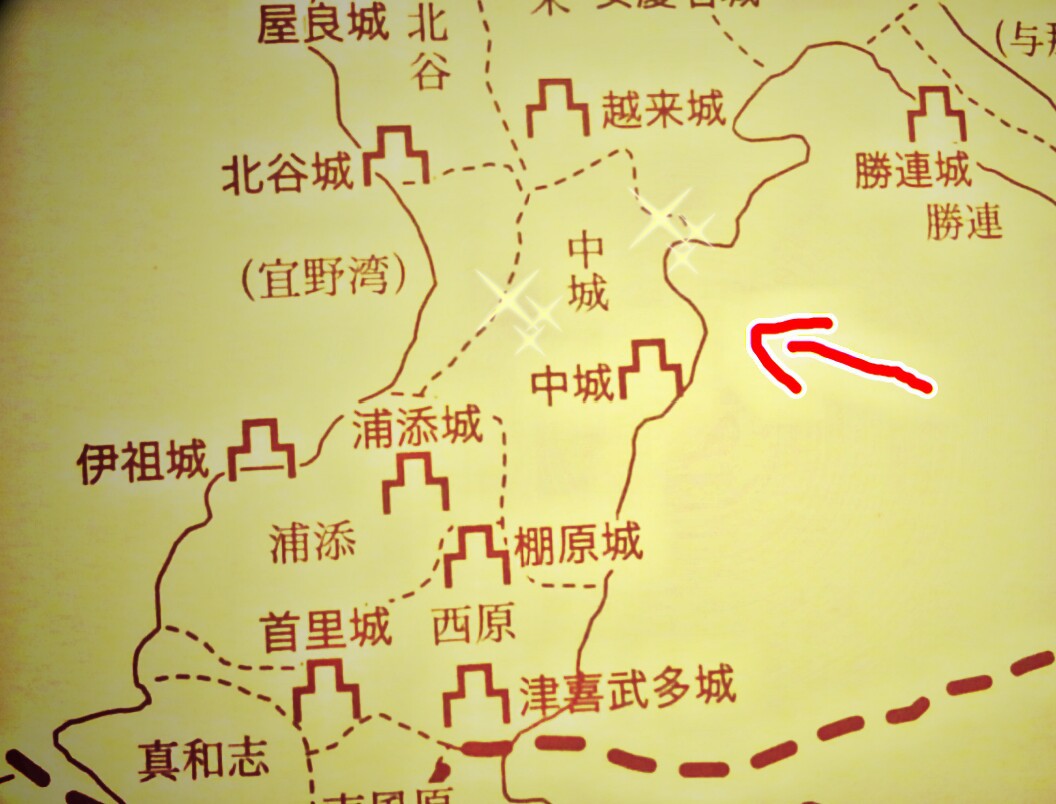

昔んかし、沖縄島の中城 (なかぐすく) 村に仲順大主 (ちゅんじゅんうふしゅ) という人がエイサー (念仏廻り) を普及させたという言い伝えがありました。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/仲順大主

仲順大主 (ちゅんじゅんうふしゅ) は浄土宗か浄土真宗の僧侶だと云われ、中城村には仏教が流行して行きます。

ー・→

仲順大主 (ちゅんじゅんうふしゅ) は中城村の人々に立派な僧侶だと尊敬されたまま亡くなります。

仲順大主が亡くなると、中城村の人々は仏教的教訓歌として『仲順流れ (ちゅんじゅんながり) 』という歌を作ったと云われています。

『仲順流れ (ちゅんじゅんながり) 』

‥>

[ 歌詞 ]

1ばん →

七月七夕 (しちぐゎちたなばた) 中 (なか) ぬ十日 (とぅーか)

エイサーエイサーヒヤルガエイサー スリサーサー スリ

二才達 (にせたが)

揃 (する) とてぃ

踊 (うどぅ) ゆたん

2ばん → ‥ → 7ばん

[ 意味 ]

盆は七夕から中旬 (ちゅうじゅん) の十日の頃

エイサーエイサーヒヤルガエイサー スリサーサー スリ

兄さん達が

揃って

踊っているよ

2ばん → ‥ → 7ばん

‥>

―…

―… →

→ →

→

仲順大主 (ちゅんじゅんうふしゅ) のお墓は、北中城村の「仲順 (ちゅんじゅん) 」という部落にあり、

そのとなり部落が北中城村の『喜舎場 (きしゃば) 』となっていますが、この喜舎場 (きしゃば) の喜舎 (きしゃ) の語源や起源を調べて見ると、これまた 仏教用語の「喜捨 (きしゃ) 」と同じ意味だと云われています。

*喜舎 ≒ 喜捨

この喜捨 (きしゃ) も布施 (ふせ) と、ほぼ同じ意味だといいます。

*喜捨 ≒ 布施

仏教用語の喜捨 (きしゃ) と文字を分別すると、喜 (よろこ) んで捨 (す) てる? にも見えます。

*喜捨 ≒ 寄付 ≒ 布施

沖縄方面には『喜舎場 (きしゃば) さん』という名字は結構います。

(・・? そうすると?

『喜舎場 (きしゃば) さん』と「布施 (ふせ) さん」は、ほぼ同じ意味だというようにも見えて来るかもしれません。

*喜舎場さん ≒ 布施さん?

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

むかし、

歌手の喜舎場明は「シクラメンのかおり」を歌っていました。

南の音 と 北の音

林 (リン) さん と 林 (はやし) さん。

いました。

林 (リン) さんは音読み、

林 (はやし) さんは訓読み。

(・・? やはり何となく、音読みは中国の音 (オン) 、訓読みは日本の音 (おと) ようにも聞こえます。

ー・ー

漢字の音 (オン / おと) には音読みと訓読みの2つありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e9353718.html そして、その訓読みは音読みを解 (わか) るようにした音 (おと) なので、訓読みよりも音読みの方が古いように見えます。

また、その音読みには「呉音、漢音、唐音」とあり、日本への伝来は『呉音 → 漢音 → 唐音』の順序になっており、呉音は飛鳥時代、漢音は奈良 ~ 平安時代ころ、唐音は平安 ~ 鎌倉時代ころ。普及したようです。

‥>中国と日本の時代‥>

隋 (581-618) ー 飛鳥時代、

唐 (618-907) ー 飛鳥 - 平安時代、

宋 → 北宋 (960-1127) と南宋 (1127-1279) ー 平安 - 鎌倉時代。

‥>

(・・;) てっきり、

漢音は漢の時代、唐音は唐の時代。伝来したと思っていましたが、違っていました。

とりわけ、日本に古くから伝来したのは呉音で、その呉音はあの時、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8832692.html 猫 (ミョウ) とともにやって来ました。

*猫 (ミョウ) は呉音、猫 (ビョウ) は漢音、訓読みでは猫 (ねこ) 。

そのとき、猫 (ミョウ) はわき役で、主役は仏様 (仏像) でした。

6世紀ころ、印度 → 中国 → 朝鮮半島の百済を経て 正式に 仏教 (仏様) が日本にやって来たと云われています。

朝鮮半島の百済に仏教が普及した時代の中国は、華北勢力と華南勢力の争う「南北朝時代」で、

百済仏教は華南勢力 = 南朝勢力の『呉』と呼ばれる南方の影響を強く受けていたようです。*呉音は南の音

―…

―… →

→ →

→

(・・;) ところで ;

日本へ初めて来た仏様 (仏像) は難波の川に棄てられていました。

http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12061956750.html 日本への 「仏教」 の導入 / 賛否を巡る 物部氏と蘇我氏 による『崇仏廃仏論争』をしていました。

そのとき棄てられた仏様 (仏像) の名前は阿弥陀様でした。

阿弥陀様は、

呉音では阿弥陀如来 (アミダニョライ)

漢音では阿弥陀如来 (アビダジョライ)

お釈迦様は、

呉音では釈迦如来 (シャカニョライ)

漢音では釈迦如来 (セキャジョライ)

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

時代は下り、

平安時代 (中国は唐の時代) に桓武天皇より、これからは『呉音ではなく漢音を使用するように』と、御触れが出ました。

呉音は南の音でしたが ⇔ 唐は漢音 (北の音) を利用する国でした。

ー?ー

中国の南北朝時代に華北地方は、北魏という国が統一しましたが、北魏は北方の遊牧騎馬民族・鮮卑 (せんぴ) 族の拓跋氏によって建てられた国。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/北魏

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/鮮卑

その北魏から、唐という国が派生しているので、唐は北方の漢音を使用する国であったようです。

呉音は南の音 ⇔ 漢音は北の音

ー・→

平安京の桓武天皇は、古い音 (呉音) を廃止し ⇔ 新しい音 (漢音) を普及させようとしていたようにも思われます。

(・・;) ところが、

ある問題が発生していました。

例えば、

仏教経典の「お経」を読むとき、

呉音では南無阿弥陀仏 ♪ナムアミダブツ♪

漢音では南無阿弥陀仏 ♪ナブアビダブツ♪

唐音では南無阿弥陀仏 ♪ナムオミトフ♪

など、

音が変化すると? 長いお経の ♪リズム♪ がおかしくなってしまいます。

ー(・・? ー・ー

そのためか?

仏教用語では呉音 ⇔ 日常生活では漢音が使用されている場合が見られます。

[呉音 / 漢音]

経典 (キョウテン) / 経典 (ケイテン) 、

食堂 (ジキドウ) / 食堂 (ショクドウ) 、

境内 (ケイダイ) / 境内 (ケイナイ) 、

利益 (リヤク) / 利益 (リエキ) 、

月光 (ガッコウ) / 月光 (ゲッコウ) 、

日光 (ジッコウ) / 日光 (ニッコウ)

など。

不思議な文字

当時、徳川光圀 (水戸黄門) の官名は『中納言』で、徳川 (江戸) 幕府の「幕府」も『近衛府』と呼ばれていたようです。

日本の官名である「中納言」の唐名 (中国の官名) が『黄門』で、「近衛府」の唐名が『幕府』*中納言 (和名) ≒ 黄門 (唐名) 、近衛府 (和名) ≒ 幕府 (唐名) 。

その『黄門』という呼び名 (唐の官名) は明の重臣・朱舜水の影響を受けているようです。

むかしの江戸時代に中国政府が明朝から清朝に政権交代した時、明の重臣・朱舜水は日本に亡命して来ました。http://ameblo.jp/yuukata/entry-11991697430.html そのとき、朱舜水を迎えたのが徳川光圀 (水戸黄門) でした。

また、徳川光圀の「圀 (くに) 」という文字も唐の時代に生まれた『則天文字』の1つと云われています。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━唐の時代に、

武則天 (則天武后) という中国史上唯一の女帝がおり、武則天 (則天武后) は 17文字の『則天文字』を考え、その1つが「圀 (くに) 」という文字でした。

則天文字は、パソコンによつて変換できない場合もある難しい文字。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/則天文字

‥>

(・・? こんな感じの文字?

懷 (懐) 、對 (対) 、靈 (霊) 、萬國 (万国) 、册 (冊) 、來 (来) 、爲 (為) 、體 (体) ?

‥>

徳川光圀 (水戸黄門) の「圀 (くに) 」という文字も『則天文字』の1つだといいます。

(・・;) また、

武則天 (則天武后) は漢字の変更のみならづ、官名の変更、国名の変更も行い、「唐」という国名を『周』という国名に変更しました。

*さまざま名前の変更も頻繁女帝

ー・→

唐の時代、

武則天の時世 (国名は周) は15年で、武則天の時世が終わると、再び「唐」という国名に戻し、難しい『則天文字』も廃止されましたが、周辺国には『則天文字』が残ったようです。

(・・? そのほか、

「武則天」は自身の名前も『武曌』という名前に変更していました。

「空」の上に「明」→『曌』という文字。

『曌』を横にすると明空 (みんこん) とも読めます。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━BS 放送で、

唐の時代の「武則天」という中国ドラマが上映していました。

武則天 (則天武后) は、中国史上唯一の女帝であると同時に仏教体制に重きを置いた皇帝でもあったようです。

武則天 (則天武后) は皇帝になる前に出家をしていました。

(゜.゜)! 武ねえさん!

人違いではありませんか?

私の名前は明空 (みんこん) です。

―…

―… →

→ →

→

どうやら?

武則天 (則天武后) が出家した時の名前が明空 (みんこん) であった事と関係しているように思われます。

後ほど、皇帝 (女帝) となった「武則天」は自身の名前を『武曌』という名前に変更していました。

「空」の上に「明」→『曌』という則天文字。

『曌』を横にすると明空 (みんこん) とも読めます。

―…

―… →

→ →

→

(・・;) もしかすると?

今回のブログは、パソコンによつて、見えないかもしれません。

音の訓練所

―…

―… →

→ →

→

(・・? しかし?

その音 (オン) を聞 (ブン) いても何 (カ) の事 (ジ) か? さっぱり解 (カイ) りません。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

(’-’*)♪ ところが!

音 (おと) の訓練所に持って行くと、

「サン、セン、カイ、ケン、ミョウ、ブツ、シン、セイ、シン、リン」という音 (オン) は『やま、かわ、うみ、いぬ、ねこ、ほとけ、かみ、ほし、もり、はやし』という音 (おと) に化 (ば) けました。

そうすると、何となく『山、川、海、犬、猫、仏、神、星、森、林』という漢字ようにも見えてきます。

その漢字の音には「音読み」と『訓読み』の2つの音 (オン / おと) があり、『訓読み』の訓 (クン) には、解 (わか) るように、教 (おし) えさとす。という意味があるようです。

また、「音読み」には漢音、呉音、唐音などがあるといいます。

何となく?

「音読み」は中国の音 (オン)、『訓読み』は日本の音 (おと) のようにも見えます。

―…

―… →

→ →

→

ところが、

(・・;) 不思議な事に、

「音読み」の音 (オン) は音読みだけど、『訓読み』の訓 (クン) は音読みだという。

そして、

(・・? 意外な事として、

日本 (ニッポン / ニホン) と文字も音読みだといいます。

日本 (ジツホン) は漢音、日本 (ニチポン) は呉音だと云われています。

*漢音と呉音は音読み

『訓読み』では日本 (ひのもと) で、日本 (やまと) という当て字であったようです。

(・・? やはり?

中国大陸での、日本 (ジツホン) と日本 (ヤーポン) という音 (オン) が日本 (ジヤポン) になったのかもしれません。

むかし マルコ・ポーロは、

「海の向こう側の国 (日本) の名前は何と読みますか?」と、中国人に訪ねた?

とも云われています。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

![]()

んな訳ない

んな訳ない

![]()

‥ と、

おもう人もいるかと思いますが、

外で起きている事

普段から関節痛がするという。

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━ある日、母さんは部落のピクニック行事で神秘的な聖地があると云われる城 (グスク) に行きました。

その城 (グスク) の高い所に神秘的な聖地があるのですが、その時は不思議と膝 (ヒザ) がまったく痛くもなく軽々と登れたようです。

そして帰宅後、自分に「やはり、あの城 (グスク) には神様がいる」というような感動話をしていました。

―…

―… →

→ →

→

実はその時、

神秘的な現象は外ではなく、内 (なか) で起きていた可能性があるようです。

*外で起きている事は内 (なか) で起きている。

内 (なか) で起きていた神秘的な現象とは、身体の中の「神経 (しんけい) 」という神様? 作動したといいます。

ー・→

大別すると、

人間の身体には意識できる「体性神経」と無意識に作動する『自律神経』があると云われています。

意識できる「体性神経」には、送信機のような運動神経 (下りる神経) と受信機のような感覚神経 (上がる神経) の2つがあり、運動神経は身体の前 ⇔ 感覚神経は身体の後ろを通っており、運動神経は手足を動かすなどの神経で、感覚神経は「熱い、寒い、痛い、かゆい」などを感じる神経のようです。

体性神経 (運動神経と感覚神経) は意識できるけど ⇔ 自律神経は心臓や呼吸、その他の内臓を無意識に動かす神経だといいます。

どうやら、その『自律神経』の影響で普段は関節痛をする膝 (ヒザ) だけど、高い所にある城 (グスク) にも登れた。可能性があるようです。

また、その『自律神経』には交感神経と副交感神経の2つがあり、交感神経は起きている時やストレス状態 / 緊張している時 ⇔ 副交感神経は寝ている時やリラックス状態 / 落ち着いた時に作動しやすいようです。

「交感神経」が優位になるのは、寝ている時よりも起きている時 → 座る時よりも歩く時 → 歩く時よりも走る時、ぬるま湯よりも熱いお湯、怒った時、緊張した時、勉強や仕事をする時、ストレスを感じた時など、強まるようです。

現代はストレス社会なので比較的「交感神経」が悪者に考えられますが、例えば『副交感神経』が優位な寝ている時 (リラックス状態) でも「交感神経」が作動しないとライオンに食べられる事もあり、

そのどちらか一方に傾きすぎるのも危険だと云われています。

そして、意外な事に神経のみに スポッと すると『副交感神経』が優位な時に関節痛が起きやすいといいます。

それを母さんの行動に当てはめて見ると、神秘的な城 (グスク) を目の前にして「交感神経」が優位になり『副交感神経』が弱まったため? 可能性も思われます。

⇔ ところが、

普段は歩く時 (交感神経が優位) に関節痛がして ⇔ 座る時 (副交感神経が優位) は関節痛がしない。という。

いったいそれは? どういう事か? 思いました。

神経のみに スポッと すると『副交感神経』が優位な時に関節痛が起きやすいけど、歩く時 (交感神経が優位) は骨が直接 神経を圧迫して痛む仕組み? といいます。

ー・ー

例えば、人も車も速く走れば走るほど視野が狭くなりますが、実はその時も「外で起きている事は内 (なか) で起きている」と云われています。

外の視野が狭くなる時は、身体の内 (なか) の血管も狭くなっており、視野が狭くなる時は集中している (交感神経が強まる) 時で、血管も大きな血管に集中して末端の細い血管には血流が行き届いていないといい、その事とは反対に、副交感神経が優位の時は末端の血管にも血流が行き届いているので関節痛や鼻炎、偏頭痛などの炎症を起こしやすいといいます。

意外な事に神経のみに スポッと すると『副交感神経』が優位な時に関節痛が起きやすいといいます。

ー(・・? ー・ー

そう言えば最近よそのブログで、

http://ameblo.jp/yuukata/entry-12240576845.html 儒教 (学び) 色と道教 (遊び) 色の2色について考えていましたが、儒教は交感神経 ⇔ 道教は副交感神経に似ているように思えて来ました。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

![]()

んな訳ない

んな訳ない

![]()

‥ と、

お怒りになる方もいるかと思いますが、

| やさしい自律神経生理学―命を支える仕組み Amazon |

歩く椅子 (イス)

net ショッピングで歩く椅子 (イス) を購入する事にしました。

丸い 歩く椅子

四角い 歩く椅子

net ショッピングでは「9000円以上購入すると送料無料 (離島を除く) 」との文字が記されていました。

net 決済した後、net ショッピングから「送料が‥ 」との電話が届きました。

(・・;) 自分の住まいも離島に含まれていました。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

>(’-’*)♪ 転ばないでね。

謎の金属

ひい おばあさん は、

おばあさん と ケンカ をして 小さな山 にこもりました。

ひい おばあさんは、おじいさんの母親。

ひい おばあさん (おじいさんの母親) と ひい おばあさん (おばあさんの母親) は、明治生まれで日本語が話せなかった。

自分は、ひい おばあさん (おばあさんの母親) は記憶にありますが、ひい おばあさん (おじいさんの母親) の記憶はありません。

自分の住まいは、ひい おばあさん (おじいさんの母親) が おばあさん と ケンカ をして よく こもった 小さな山の所にあります。

ー・ー

実は、

その山から、得体の知れない金属がよく出てきます。

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8077158.html

━↓─━

─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━あれから、

(゜.゜)! 再び、得体の知れない金属が出てきました。

五円玉みたいな金属 と 鉄砲玉みたいな金属 が出てきました。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

色いろ調べて見ると、

鉄砲玉みたいな金属は昭和初期、五円玉みたいな金属は江戸時代ころ作られた物のようです。

五円玉みたいな金属には、

寛永通宝 (かんえいつうほう) という文字が記されていました。

寛永通宝 は、日本の江戸時代を通じて広く流通した銭貨。寛永13年(1636年)に創鋳、幕末まで鋳造された。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/寛永通宝

形状は、円形で中心部に正方形の穴が開けられ、表面には「寛永通寳」の文字が上下右左の順に刻印されている。材質は、銅製の他、鉄、精鉄、真鍮製のものがあった。貨幣価値は、裏面に波形が刻まれているものが4文、刻まれていないものが1文として通用した。

ー・→ と、ある。

詳しくはわかりませんが、

(・・? どうやら? 今回出てきた五円玉の後ろには文字は見あたらづ、青さび しているので、銅製の寛永通宝 (かんえいつうほう) で 寛永通宝 は、江戸時代に作られ、明治時代にも使用されていたようです。

━↓─━ ─扉─

─扉─ ━─↓━

━─↓━

(・・? ところで?

おばあさん と ケンカ をして ひい おばあさん (おじいさんの母親) が 小さな山 (今の自分の住まい) にこもった お話は、戦後 (昭和初期) の時代です。

明治生まれの ひい おばあさん (おじいさんの母親) の母親は江戸時代の人で、銅製の寛永通宝 (かんえいつうほう) は、江戸時代に作られ、明治時代にも使用されていた。とありますので、 ひい おばあさん (おじいさんの母親) の持ち物であった可能性が高まりました。

* おばあさん は大正生まれ

おばあさん と ケンカ をして 小さな山 にこもった ひい おばあさん は、誰かが迎えに来るまで 決して山から下りて来る事はなかった。

(・・;) 実はその怒り方は、自分の「めい子」の怒り方と非常によく似ている。

父さんは何度も、 ひい おばあさん を山から連れに行かされた。という お話を聞いています。

![]() ―…

―… ―…

―… →

→ →

→

内容は飛んでいますが、

おそらく、今回見つかった五円玉みたいな金属は、

ひい おばあさん の持ち物であった可能性があるかもしれない。

という お話です。