無 (ム) と空 (クぅ)

天気予報では、

「降水確率0 (ゼロ) %」 ではなく ⇔『0 (れい / 零) %』と呼ぶといいます。

零細企業などの 「零 (れい) 」 は無 (ム) ではなく、微 (わず) かに有るという意味で、「降水確率 0 (れい / 零) %」 でも雨が降る場合があり、0 (ゼロ) は 「無」 ⇔ 0 (れい / 零) は 「微」 と考える人もいるようです。

⇔ ところが、

0 (ゼロ) は 「無」 ではなく ⇔『空』だという考えもあるようです。

ー・ー

むかし、

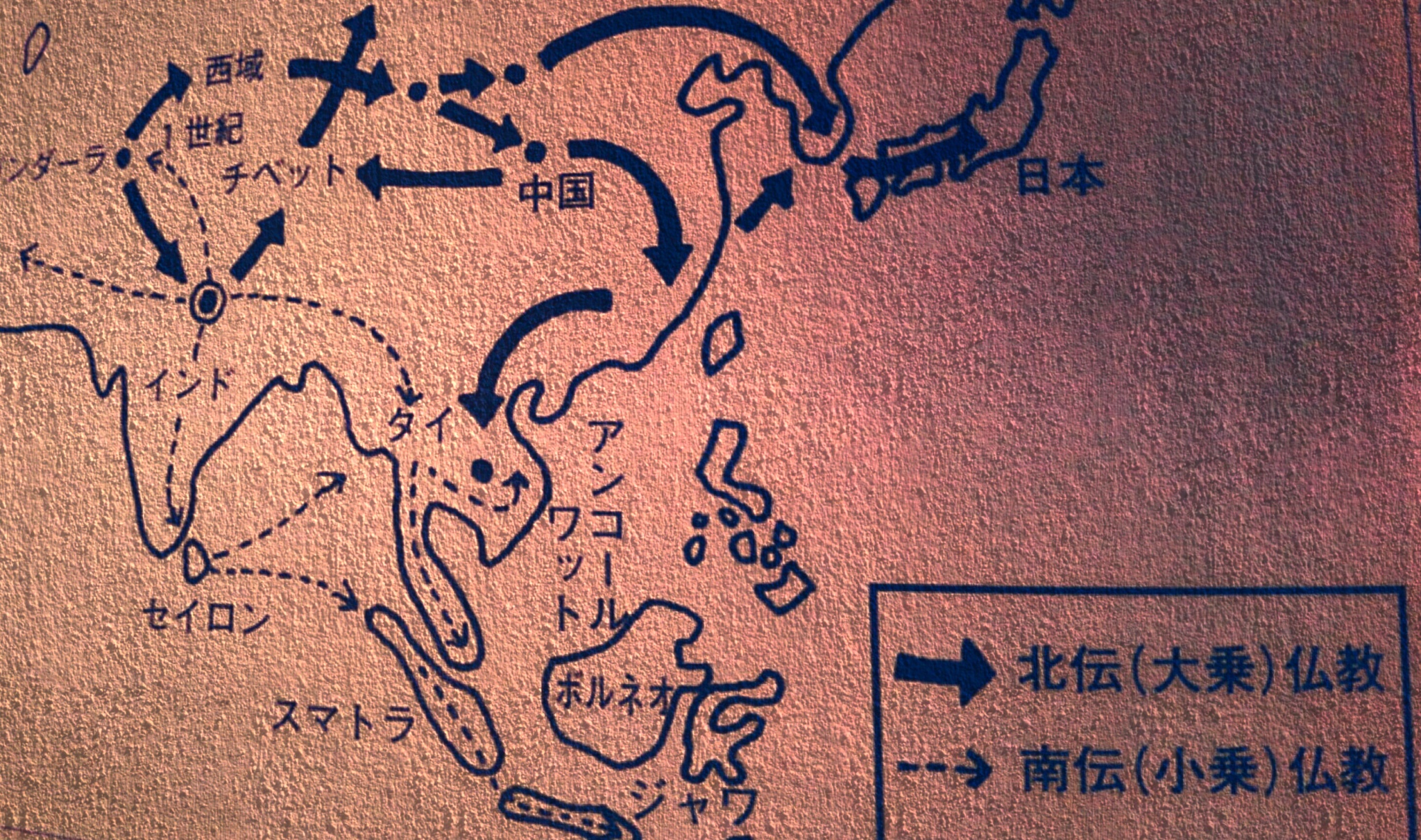

地球上に 「0 (ゼロ) 」 という数字が存在せづ、インドで 「0 (ゼロ) 」 が生まれたといい、「0 (ゼロ) 」 は 「無」 ではなく『空』という考えで、仏教の教えから『空』の考えが来ているようです。

その先駆けは、

大乗仏教の祖・龍樹 (ナーガるジューナ) の説いた『空』という考えから 「0 (ゼロ) 」 という数字に通じたとも云われています。

仏教の祖・お釈迦さま の教えは 「苦」 でした。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8454052.html

‥釈迦の教説‥

その苦の原因は、恋をする ⇔ 嫉妬、金に執着して、地位にとらわれたり‥そういう欲望が苦を生んでいる。

苦を脱するには、欲望を滅ぼし、生まれ変わる原因をなくします。

ー・→

龍樹 (りゅうじゅ / Nāgārjuna) は、https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E6%A8%B9

お釈迦さま が説いた欲望 (よくぼう) の否定は 「こだわり」 であり、肯定 (有) でも否定 (無) にもとらわれない『空』が説かれる → それは大勢の人々を救う事ができる → 大きな乗り物 → 大乗仏教となりました。

「無」と「有」の間にある『空』の立場から仏陀の本来の主旨に軌道修正したという。

ー・→

羊が一匹、羊が二匹、3匹 ‥・‥→ といったように、

羊が0匹という状態は、羊が 「無」 → 存在しないではなく ⇔ 羊が『空』の状態が存在するという考えです。

例えば、「千三十」 という状態では、 「0 (ゼロ) 」 は見えないけど存在する。

「0 (ゼロ) 」 という数字が存在する事によつて、

千三十 → 1030 → 1の位 (くらい) と100の位 (くらい) の 「0 (ゼロ) 」 という状態が 「無」 ではなく ⇔『空』という状態が存在する事が解るようになったといいます。

何も 「無い状態」 ではなく ⇔『空という状態』が存在する。

* 「無気」 は気が無い状態 ⇔『空気』は見えないけど有る状態。

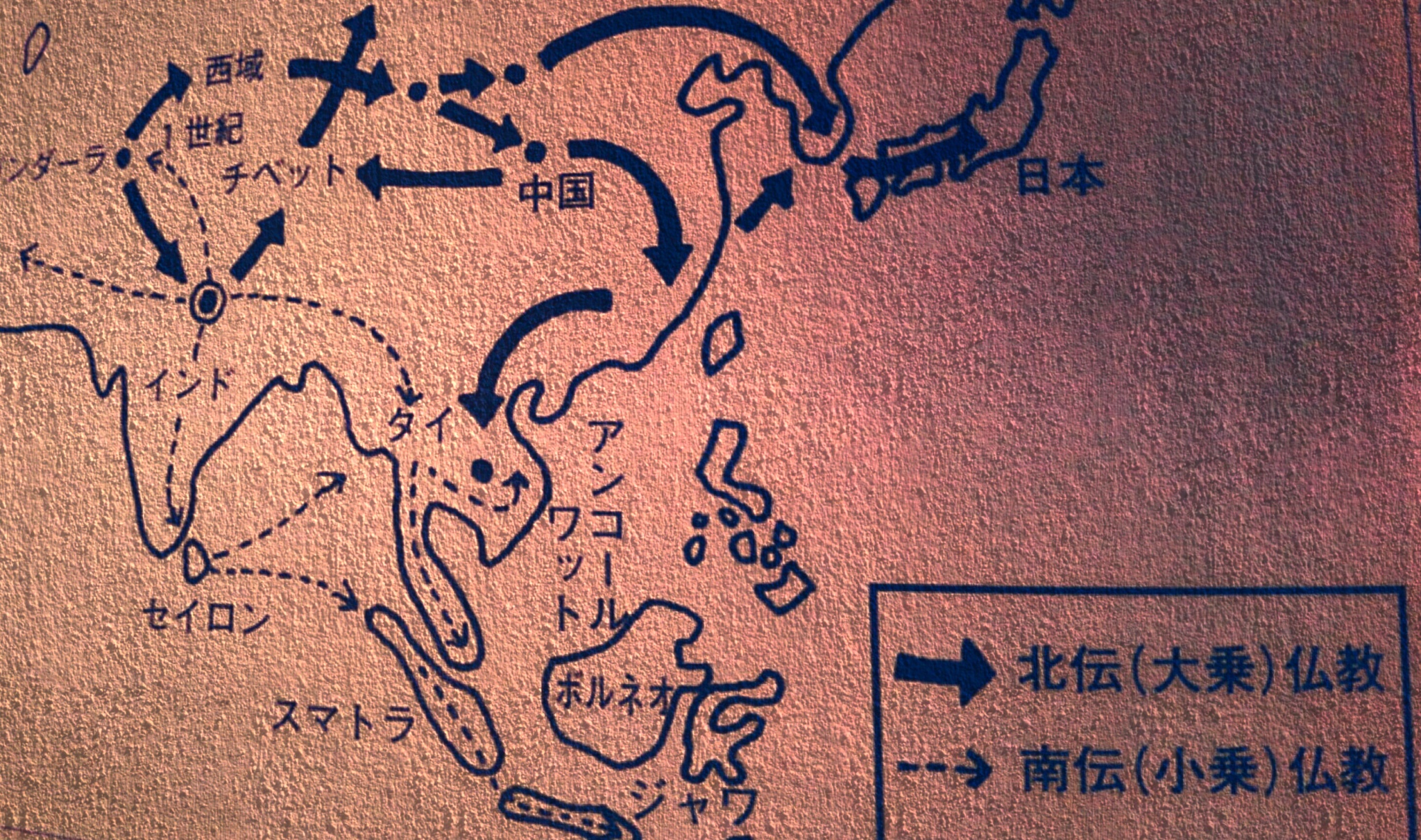

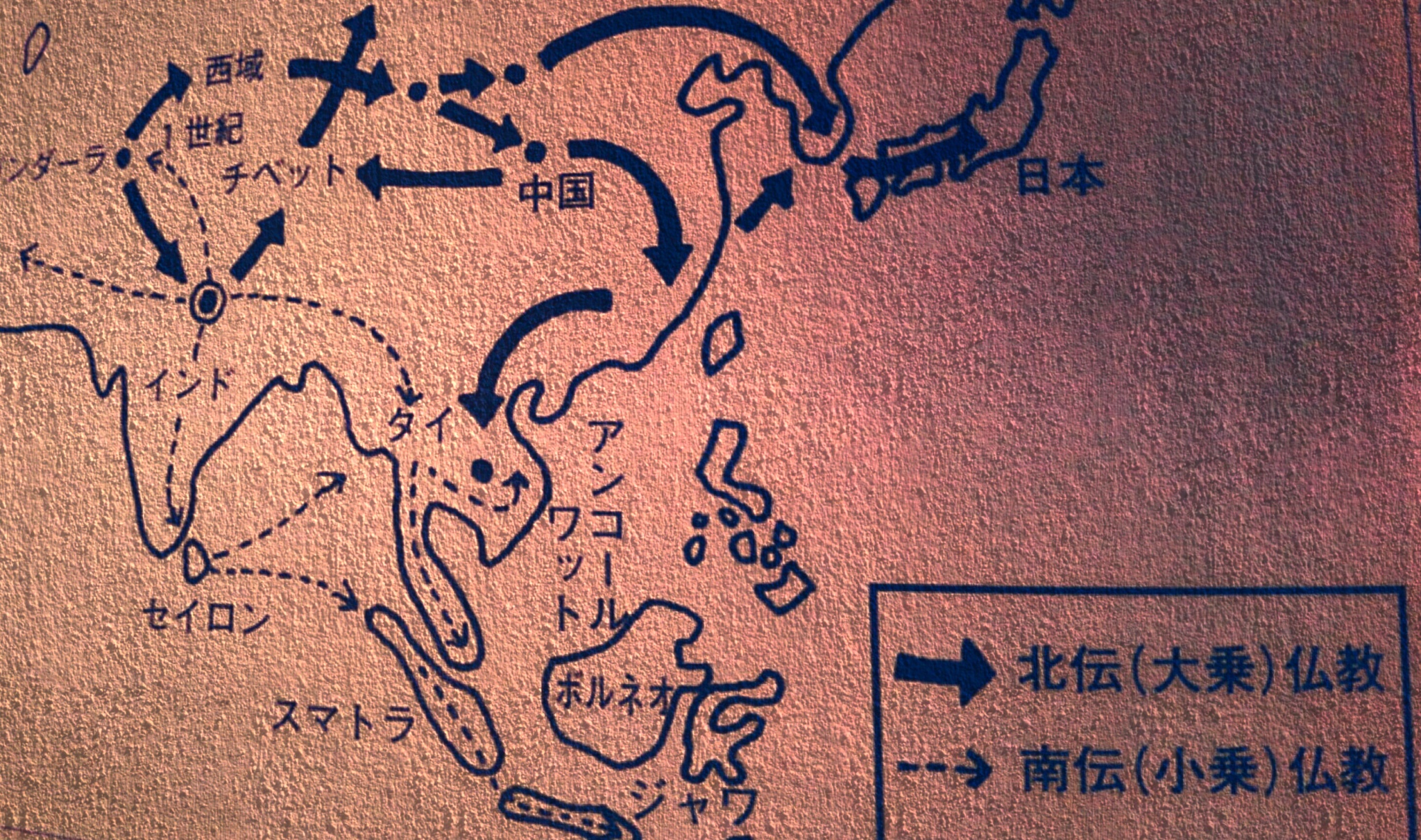

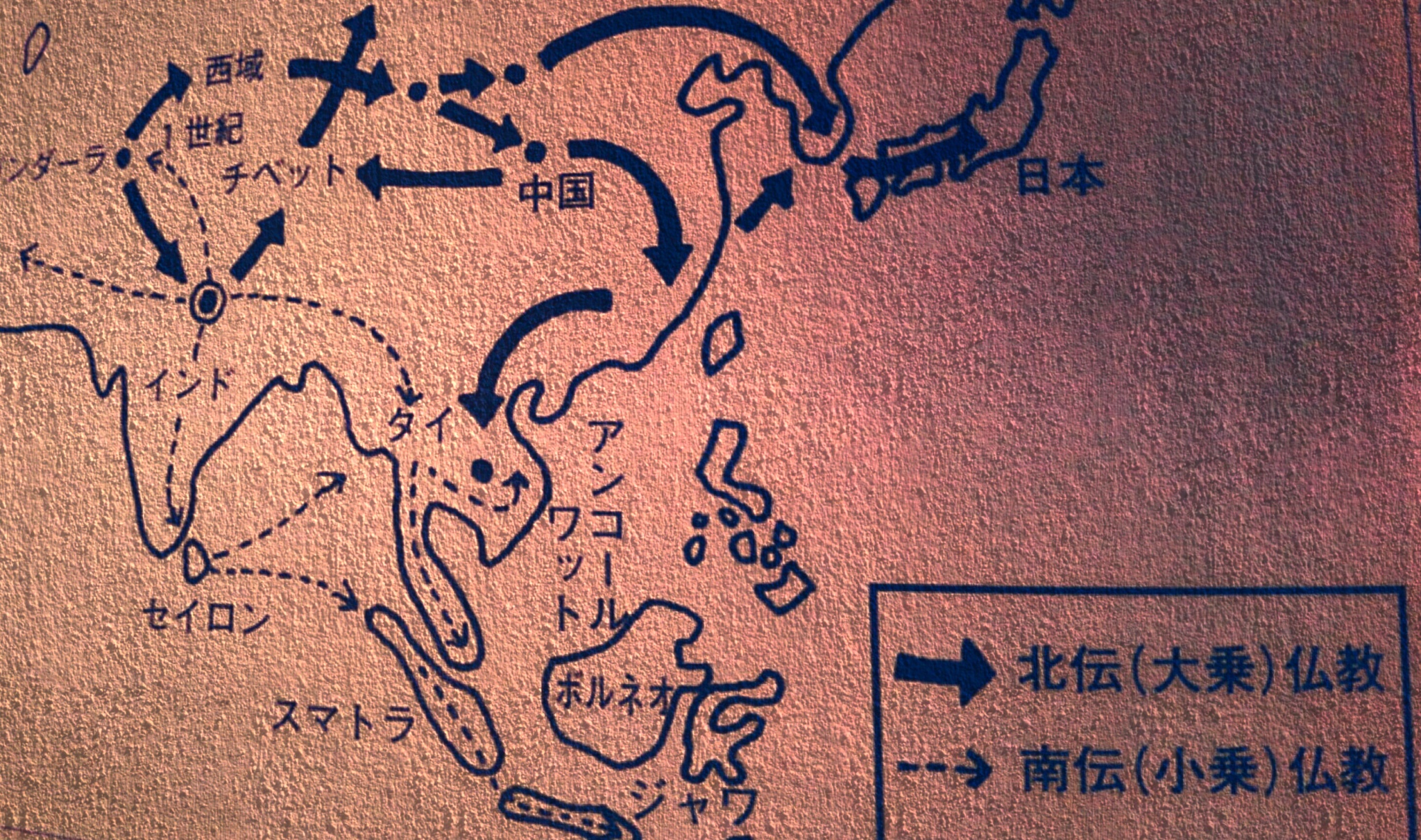

日本の さまざまな仏教は、

すべて龍樹 (りゅうじゅ / Nāgārjuna) の説いた 大乗仏教 に分類されているようです。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%97%E4%BB%8F%E6%95%99

ー(・・? ー・ー

ところで!

龍樹 (りゅうじゅ / Nāgārjuna) の名前には、「ナーガ」 という文字がついている事について気になりました。

「ナーガ」 とは蛇 (ヘビ) の事で、

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E6%A8%B9

龍樹 (りゅうじゅ / Nāgārjuna) は頭に『蛇 (ナーガ) 』が乗っていました。

そのこと もまた、

かなりの影響を与えているように思われます。

「降水確率0 (ゼロ) %」 ではなく ⇔『0 (れい / 零) %』と呼ぶといいます。

零細企業などの 「零 (れい) 」 は無 (ム) ではなく、微 (わず) かに有るという意味で、「降水確率 0 (れい / 零) %」 でも雨が降る場合があり、0 (ゼロ) は 「無」 ⇔ 0 (れい / 零) は 「微」 と考える人もいるようです。

⇔ ところが、

0 (ゼロ) は 「無」 ではなく ⇔『空』だという考えもあるようです。

ー・ー

むかし、

地球上に 「0 (ゼロ) 」 という数字が存在せづ、インドで 「0 (ゼロ) 」 が生まれたといい、「0 (ゼロ) 」 は 「無」 ではなく『空』という考えで、仏教の教えから『空』の考えが来ているようです。

その先駆けは、

大乗仏教の祖・龍樹 (ナーガるジューナ) の説いた『空』という考えから 「0 (ゼロ) 」 という数字に通じたとも云われています。

仏教の祖・お釈迦さま の教えは 「苦」 でした。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8454052.html

‥釈迦の教説‥

その苦の原因は、恋をする ⇔ 嫉妬、金に執着して、地位にとらわれたり‥そういう欲望が苦を生んでいる。

苦を脱するには、欲望を滅ぼし、生まれ変わる原因をなくします。

ー・→

龍樹 (りゅうじゅ / Nāgārjuna) は、https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E6%A8%B9

お釈迦さま が説いた欲望 (よくぼう) の否定は 「こだわり」 であり、肯定 (有) でも否定 (無) にもとらわれない『空』が説かれる → それは大勢の人々を救う事ができる → 大きな乗り物 → 大乗仏教となりました。

「無」と「有」の間にある『空』の立場から仏陀の本来の主旨に軌道修正したという。

ー・→

羊が一匹、羊が二匹、3匹 ‥・‥→ といったように、

羊が0匹という状態は、羊が 「無」 → 存在しないではなく ⇔ 羊が『空』の状態が存在するという考えです。

例えば、「千三十」 という状態では、 「0 (ゼロ) 」 は見えないけど存在する。

「0 (ゼロ) 」 という数字が存在する事によつて、

千三十 → 1030 → 1の位 (くらい) と100の位 (くらい) の 「0 (ゼロ) 」 という状態が 「無」 ではなく ⇔『空』という状態が存在する事が解るようになったといいます。

何も 「無い状態」 ではなく ⇔『空という状態』が存在する。

* 「無気」 は気が無い状態 ⇔『空気』は見えないけど有る状態。

日本の さまざまな仏教は、

すべて龍樹 (りゅうじゅ / Nāgārjuna) の説いた 大乗仏教 に分類されているようです。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%97%E4%BB%8F%E6%95%99

ー(・・? ー・ー

ところで!

龍樹 (りゅうじゅ / Nāgārjuna) の名前には、「ナーガ」 という文字がついている事について気になりました。

「ナーガ」 とは蛇 (ヘビ) の事で、

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E6%A8%B9

龍樹 (りゅうじゅ / Nāgārjuna) は頭に『蛇 (ナーガ) 』が乗っていました。

そのこと もまた、

かなりの影響を与えているように思われます。

もう1つの 明治維新 その3

以前のブログ、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393272.html

こんな文を載せました。

ー↓ー

あの時、『本能寺の変』が起きていた。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393104.html

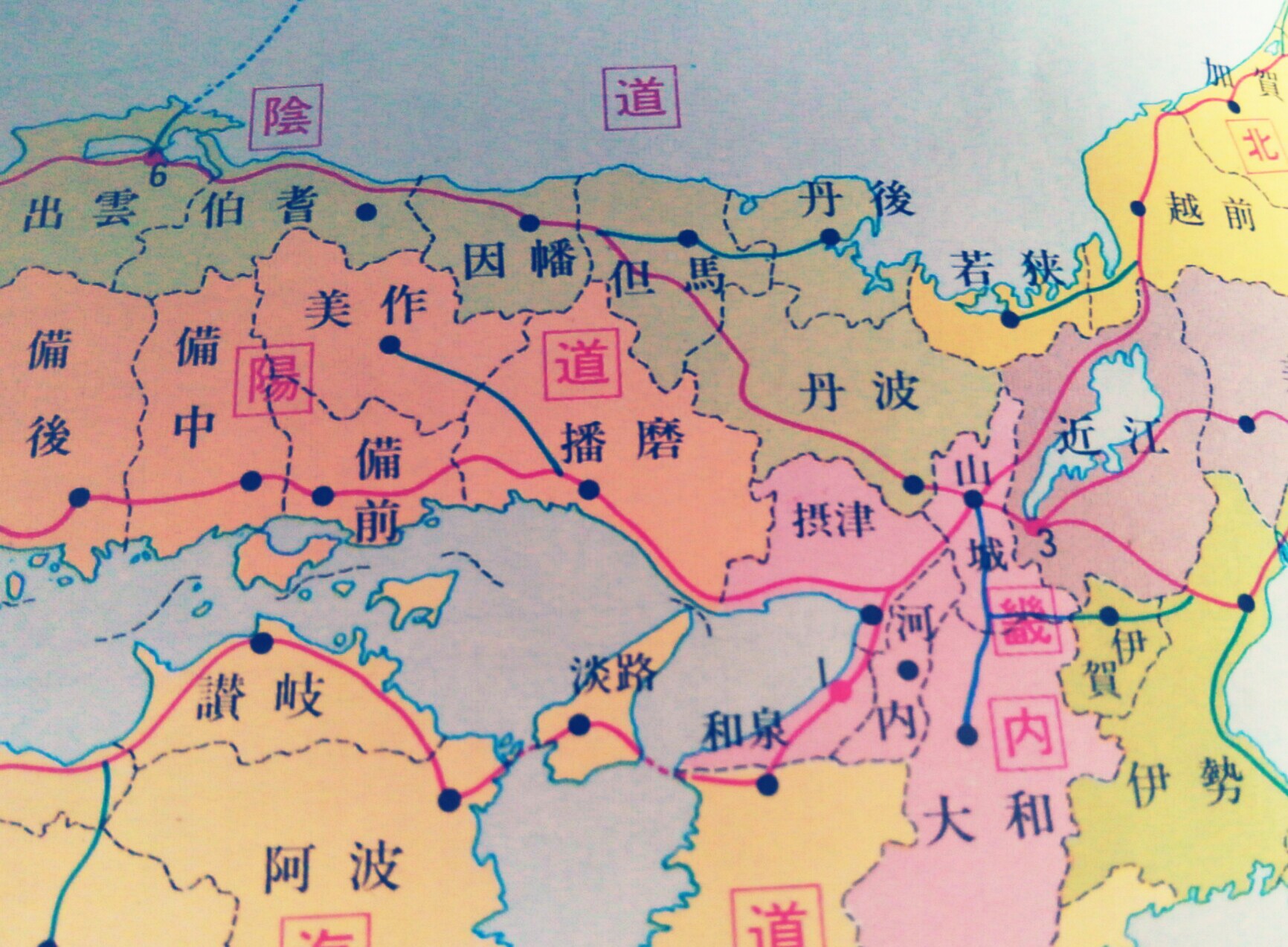

主君・織田信長が『本能寺の変』により亡ぼされた時、徳川家康は 「和泉国の堺 (さかい)」 にいた。堺 (さかい) から遠く離れた三河の岡崎城 (自身の居城) へ 徳川家康は 「ものすごい」 スピードで舞い戻ります。

*大阪府 → 愛知県へ

当時 / 戦国時代、 東海道は整備されておらづ、険しい山道をどのような経路で? 舞い戻ったのか? と云われています。

*東海道は江戸時代に本格的整備、

ー・→

徳川家康は『摂津国佃村の海人』の手を借りて自身の居城に舞い戻ったとも云われ、徳川家康が江戸入りした際、その時の恩賞として、『摂津国佃村の海人』を江戸に住まわせ、彼らが住んだ地は東京都中央区佃という住所になっており、佃煮 (つくだに) の産地にもなっていたようです。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%90%89%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA)

『摂津国佃村の海人』は、 「住吉三神」 に関する?‥ https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%A4%A7%E7%A4%BE

ー↑ー http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393272.html

も少し以前のブログ、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8356420.html

こんな文を載せていた。

ー↓ー

東京の「半蔵門」の名称は、徳川家康に仕えた服部半蔵が率いる「忍者の町」で、上野駅近くの不忍池や上野山は忍岡山とも呼ばれ、隠密 (おんみつ) の里であったと云われています。

ー↑ー http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8356420.html

徳川家康は 「摂津の海人」 の手を借りて自分の居城に舞い戻った説 ⇔ 「伊賀の忍者」 の手を借りて自分の居城に舞い戻った説、2つ説があります。

不安定な戦国時代まっただ中、険しい山道には山伏 (やまぶし / 山の武士) など、徳川家康の命を狙う人はたくさんいました。

*当時の山伏は僧侶であり兵隊 (僧兵)

また、山伏 (やまぶし / 山の武士) の中には、熊野信仰や白山信仰といった修験道 (山岳信仰) を持つ修験者がたくさんおり、時には農民、時には職人、商人、山人、また時には 「忍者 (隠密 / おんみつ) 」 に通じる人々がたくさんいました。

ー・→

徳川家康は海人の手助けで舞い戻った説 ⇔ 徳川家康は山人の手助けで舞い戻った説、2つ説があります。

また、徳川家康には影武者がいた説 → 徳川家康は二人いた説など‥ 隠密 (おんみつ) 色も強く、徳川家康は 「海人と山人」 そして → 隠密 (おんみつ) を利用していた可能性が非常に高いです。

そこで!ここから先 →

徳川家康は二人いた。そして、「海人と山人 / 隠密 (おんみつ) 」 を利用し、織田信長 → 明智光秀 → 豊臣秀吉 → 短期間の政権交代、すべての集大成を徳川家康が手に入れた。と考えて見ました。

ー(・・? ー・ー

徳川家康は、

織田信長 → 明智光秀 → 豊臣秀吉 → の 「路線」 を引き継ぎ → 不安定な戦国時代は終わり → 江戸時代が始まります →

日本の 「国家体制」の始まりは ほぼ『仏教体制』で、http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8447008.html 奈良仏教 → 平安仏教 → 鎌倉仏教 → 室町仏教 → 不安定な戦国時代 → 江戸時代の徳川政権 → という体制になりました。

日本の仏教体制 (国家体制) は多くの人々を救う事ができる 大きな乗り物 → 「大乗仏教」 に分類されています。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8453990.html

*奈良仏教 (顕教) も平安仏教 (密教) も同じ大乗仏教

奈良仏教と平安仏教は貴族仏教で、貴族しか乗る事ができなかったが、鎌倉時代に入ると武士も乗る事ができるようになりました。

*奈良時代と平安時代は 「公の政権」 ⇔ 鎌倉時代は 「武の政権」

しかし、奈良仏教と平安仏教 (公の船)、鎌倉仏教 (武の船)、どちらにも乗れない人々がいました。

それは国家体制が 「農」 を中心とした 「農本主義」 であったので、http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8447008.html 「海人と山人」 そして → 隠密 (おんみつ) という仕組みに通じて来ます。

ー・→

極端なお話、

古代から 「農本主義」 と『重商主義』の 2つ体制 が存在し、織田信長も豊臣秀吉、徳川家康も政権交代する前は『重商主義』に重きを置いて ⇔ 政権交代した後は 「農本主義」 に重きを置いていたように思われます。

乗り物 → 「船」 を『国土』に当てはめると、政権交代する前は 「船 (国土) 」 を壊し→ 政権交代した後は 「船 (国土) 」 を守るという仕組みになります。

そうすると、

「奈良仏教 ~ 室町仏教」 → 不安定な戦国時代に登場する織田信長 → 明智光秀 → 豊臣秀吉 → 徳川政権 (江戸幕府) → 明治維新 (明治政府) とも、政権交代する前は『重商主義』⇔ 政権交代した後は 「農本主義」 という国家体制になっている様子が見えて来ます。

いわば、

明治維新の波は国家体制 (2つ体制) の始まり頃から始まっていました。

明治時代の明治維新は 「海外勢力と重商主義」 が原動力になっていましたが ⇔ すでに奈良仏教 (国家体制) 頃から 「海外勢力と重商主義」 が原動力になっていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8447008.html

*奈良時代と戦国時代の 「海外」 は、東洋か西洋かで違う。

戦国時代の 「海外」 はキリスト教で、戦国時代に登場する織田信長、豊臣秀吉、徳川家康 3者とも、前半はキリスト教を利用し ⇔ 後半は警戒するなど 3者とも、前半は『重商主義』⇔ 後半は 「農本主義」 に重きを置いていました。

例えば、

豊臣秀吉による 「太閤検地」 や 「刀狩り」 を見ると、政権交代する前は 「船 (国土) 」 を壊し→ 政権交代した後は 「船 (国土) 」 を守るという仕組みに通じます。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%96%A4%E6%A4%9C%E5%9C%B0

ー・ー

その後、江戸幕府 (徳川政権) は、オランダ (キリスト教) に対しては警戒をゆるめていましたが、オランダは国土の6 ~ 7割?‥ ほど 埋立て地で、 「農本主義」 よりも『重商主義』に重きを置く国であったように思われます。*当時のキリスト教には 「政治と経済」 が付随していました。

そして今度は、

政治は 「農本主義」 ⇔ 経済は『重商主義』に当てはめて見ると、政権交代する前は『経済 (重商主義)』に重きを置いて ⇔ 政権交代した後は 「政治 (農本主義)」 という国家体制になっている様子が見えて来ます。

そうすると、

「政治 (農本主義)」 の徳川家康 ⇔『経済 (重商主義)』の徳川家康、2つ体制 → 徳川家康は二人いた説に通じるかもしれません。

(・・;) また考えてみます →

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393272.html

こんな文を載せました。

ー↓ー

あの時、『本能寺の変』が起きていた。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393104.html

主君・織田信長が『本能寺の変』により亡ぼされた時、徳川家康は 「和泉国の堺 (さかい)」 にいた。堺 (さかい) から遠く離れた三河の岡崎城 (自身の居城) へ 徳川家康は 「ものすごい」 スピードで舞い戻ります。

*大阪府 → 愛知県へ

当時 / 戦国時代、 東海道は整備されておらづ、険しい山道をどのような経路で? 舞い戻ったのか? と云われています。

*東海道は江戸時代に本格的整備、

ー・→

徳川家康は『摂津国佃村の海人』の手を借りて自身の居城に舞い戻ったとも云われ、徳川家康が江戸入りした際、その時の恩賞として、『摂津国佃村の海人』を江戸に住まわせ、彼らが住んだ地は東京都中央区佃という住所になっており、佃煮 (つくだに) の産地にもなっていたようです。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%90%89%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA)

『摂津国佃村の海人』は、 「住吉三神」 に関する?‥ https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%90%89%E5%A4%A7%E7%A4%BE

ー↑ー http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393272.html

も少し以前のブログ、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8356420.html

こんな文を載せていた。

ー↓ー

東京の「半蔵門」の名称は、徳川家康に仕えた服部半蔵が率いる「忍者の町」で、上野駅近くの不忍池や上野山は忍岡山とも呼ばれ、隠密 (おんみつ) の里であったと云われています。

ー↑ー http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8356420.html

徳川家康は 「摂津の海人」 の手を借りて自分の居城に舞い戻った説 ⇔ 「伊賀の忍者」 の手を借りて自分の居城に舞い戻った説、2つ説があります。

不安定な戦国時代まっただ中、険しい山道には山伏 (やまぶし / 山の武士) など、徳川家康の命を狙う人はたくさんいました。

*当時の山伏は僧侶であり兵隊 (僧兵)

また、山伏 (やまぶし / 山の武士) の中には、熊野信仰や白山信仰といった修験道 (山岳信仰) を持つ修験者がたくさんおり、時には農民、時には職人、商人、山人、また時には 「忍者 (隠密 / おんみつ) 」 に通じる人々がたくさんいました。

ー・→

徳川家康は海人の手助けで舞い戻った説 ⇔ 徳川家康は山人の手助けで舞い戻った説、2つ説があります。

また、徳川家康には影武者がいた説 → 徳川家康は二人いた説など‥ 隠密 (おんみつ) 色も強く、徳川家康は 「海人と山人」 そして → 隠密 (おんみつ) を利用していた可能性が非常に高いです。

そこで!ここから先 →

徳川家康は二人いた。そして、「海人と山人 / 隠密 (おんみつ) 」 を利用し、織田信長 → 明智光秀 → 豊臣秀吉 → 短期間の政権交代、すべての集大成を徳川家康が手に入れた。と考えて見ました。

ー(・・? ー・ー

徳川家康は、

織田信長 → 明智光秀 → 豊臣秀吉 → の 「路線」 を引き継ぎ → 不安定な戦国時代は終わり → 江戸時代が始まります →

日本の 「国家体制」の始まりは ほぼ『仏教体制』で、http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8447008.html 奈良仏教 → 平安仏教 → 鎌倉仏教 → 室町仏教 → 不安定な戦国時代 → 江戸時代の徳川政権 → という体制になりました。

日本の仏教体制 (国家体制) は多くの人々を救う事ができる 大きな乗り物 → 「大乗仏教」 に分類されています。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8453990.html

*奈良仏教 (顕教) も平安仏教 (密教) も同じ大乗仏教

奈良仏教と平安仏教は貴族仏教で、貴族しか乗る事ができなかったが、鎌倉時代に入ると武士も乗る事ができるようになりました。

*奈良時代と平安時代は 「公の政権」 ⇔ 鎌倉時代は 「武の政権」

しかし、奈良仏教と平安仏教 (公の船)、鎌倉仏教 (武の船)、どちらにも乗れない人々がいました。

それは国家体制が 「農」 を中心とした 「農本主義」 であったので、http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8447008.html 「海人と山人」 そして → 隠密 (おんみつ) という仕組みに通じて来ます。

ー・→

極端なお話、

古代から 「農本主義」 と『重商主義』の 2つ体制 が存在し、織田信長も豊臣秀吉、徳川家康も政権交代する前は『重商主義』に重きを置いて ⇔ 政権交代した後は 「農本主義」 に重きを置いていたように思われます。

乗り物 → 「船」 を『国土』に当てはめると、政権交代する前は 「船 (国土) 」 を壊し→ 政権交代した後は 「船 (国土) 」 を守るという仕組みになります。

そうすると、

「奈良仏教 ~ 室町仏教」 → 不安定な戦国時代に登場する織田信長 → 明智光秀 → 豊臣秀吉 → 徳川政権 (江戸幕府) → 明治維新 (明治政府) とも、政権交代する前は『重商主義』⇔ 政権交代した後は 「農本主義」 という国家体制になっている様子が見えて来ます。

いわば、

明治維新の波は国家体制 (2つ体制) の始まり頃から始まっていました。

明治時代の明治維新は 「海外勢力と重商主義」 が原動力になっていましたが ⇔ すでに奈良仏教 (国家体制) 頃から 「海外勢力と重商主義」 が原動力になっていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8447008.html

*奈良時代と戦国時代の 「海外」 は、東洋か西洋かで違う。

戦国時代の 「海外」 はキリスト教で、戦国時代に登場する織田信長、豊臣秀吉、徳川家康 3者とも、前半はキリスト教を利用し ⇔ 後半は警戒するなど 3者とも、前半は『重商主義』⇔ 後半は 「農本主義」 に重きを置いていました。

例えば、

豊臣秀吉による 「太閤検地」 や 「刀狩り」 を見ると、政権交代する前は 「船 (国土) 」 を壊し→ 政権交代した後は 「船 (国土) 」 を守るという仕組みに通じます。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%96%A4%E6%A4%9C%E5%9C%B0

ー・ー

その後、江戸幕府 (徳川政権) は、オランダ (キリスト教) に対しては警戒をゆるめていましたが、オランダは国土の6 ~ 7割?‥ ほど 埋立て地で、 「農本主義」 よりも『重商主義』に重きを置く国であったように思われます。*当時のキリスト教には 「政治と経済」 が付随していました。

そして今度は、

政治は 「農本主義」 ⇔ 経済は『重商主義』に当てはめて見ると、政権交代する前は『経済 (重商主義)』に重きを置いて ⇔ 政権交代した後は 「政治 (農本主義)」 という国家体制になっている様子が見えて来ます。

そうすると、

「政治 (農本主義)」 の徳川家康 ⇔『経済 (重商主義)』の徳川家康、2つ体制 → 徳川家康は二人いた説に通じるかもしれません。

(・・;) また考えてみます →

救の教え と 苦の教え

いっしょに、

ニッポンへ帰ろう

むかし、「ビルマの竪琴 (たてごと) 」 という映画が上映されました。

もと日本兵が現地で僧侶になり‥・‥→ という内容の感動的なフィクション映画でした。

感動的なクライマックス場面では、現地 (ビルマ / 今のミャンマー) で僧侶になった日本人が竪琴を演奏し、日本人は感動的な涙に包まれます。

日本国内では、

お釈迦さま も感動しました。

ー・→

しだいに、

映画は国際的にも上映されます。

⇔ しかし、1部 国外の

お釈迦さま?‥ は、

テーブルをひっくり返しました。

ー・→

現地 (ビルマ / 今のミャンマー) の仏教は、上座部仏教 で、中国、朝鮮、日本などのアジア圏では大乗仏教 が伝わり、2つ仏教は同じアジア圏でも 「考え方」 が大きく異なるといいます。

どちらかというと、

大乗仏教 よりも、上座部仏教 の方が 「お釈迦さま」 の教え (苦の教え) に近く、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8454052.html

厳しい戒律のなか、快楽を禁じられた僧侶が楽器を演奏すること、持ち歩くこと、あり得ない事だと云われています。

*映画は、とても心洗われるすばらしい感動映画でした。

中国、朝鮮、日本などのアジア圏へ北伝した大乗仏教 では、多くの人々を救う事ができる 「大きな乗り物」 →『大乗』という名称 ⇔ 当初、少人数で山にこもる原始仏教 (苦の教え) は『小乗仏教』という蔑称をしていました。今では『小乗仏教』ではなく『上座部仏教』と呼ぶようになったといいます。

ー・ー

明治時代の女流歌人・与謝野晶子も、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8377410.html

間違えたことが、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7511354.html

ー・ー

現地の修行僧と写真撮影をするなども、

ところ変われば、

国際問題になることもあるようです。

ニッポンへ帰ろう

むかし、「ビルマの竪琴 (たてごと) 」 という映画が上映されました。

もと日本兵が現地で僧侶になり‥・‥→ という内容の感動的なフィクション映画でした。

感動的なクライマックス場面では、現地 (ビルマ / 今のミャンマー) で僧侶になった日本人が竪琴を演奏し、日本人は感動的な涙に包まれます。

日本国内では、

お釈迦さま も感動しました。

ー・→

しだいに、

映画は国際的にも上映されます。

⇔ しかし、1部 国外の

お釈迦さま?‥ は、

テーブルをひっくり返しました。

ー・→

現地 (ビルマ / 今のミャンマー) の仏教は、上座部仏教 で、中国、朝鮮、日本などのアジア圏では大乗仏教 が伝わり、2つ仏教は同じアジア圏でも 「考え方」 が大きく異なるといいます。

どちらかというと、

大乗仏教 よりも、上座部仏教 の方が 「お釈迦さま」 の教え (苦の教え) に近く、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8454052.html

厳しい戒律のなか、快楽を禁じられた僧侶が楽器を演奏すること、持ち歩くこと、あり得ない事だと云われています。

*映画は、とても心洗われるすばらしい感動映画でした。

中国、朝鮮、日本などのアジア圏へ北伝した大乗仏教 では、多くの人々を救う事ができる 「大きな乗り物」 →『大乗』という名称 ⇔ 当初、少人数で山にこもる原始仏教 (苦の教え) は『小乗仏教』という蔑称をしていました。今では『小乗仏教』ではなく『上座部仏教』と呼ぶようになったといいます。

ー・ー

明治時代の女流歌人・与謝野晶子も、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8377410.html

間違えたことが、

http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7511354.html

ー・ー

現地の修行僧と写真撮影をするなども、

ところ変われば、

国際問題になることもあるようです。

海外と底辺の人々

━─━─━─━─━─

大王 (オオキミ / 大君) は神にしませば

─━─柿本人麻呂─━─

現人神 (あらひとがみ) → 生きながら神であるという 「官僚政治」 は律令体制から はじまりました。

「神にしませば」 という表現は、神権的な大君 (オオキミ / 天皇) への讃歌である一方 ⇔ 神様であるから政治には 「タッチ」 しないで下さい。という 「官僚国家体制」 を意味し、形式上は天皇を中心とする律令制 → 事実上は官僚を中心とする律令制であった。

*律令制の本質は、君主制 ≒ 農奴制

ー・ー

古墳造営からはじまる、宮門、寺院に平城京などの整備、古代の役民にとってはまことにつらい律令国家の建設は、役民の犠牲の上に成り立つものでありました。

ー・→

723年

長屋王は、人口増による区分田不足ため「三世一身法」を出しました。

この法は、親子3代まで耕した田畑 / 土地を所有する事ができたが、3代め以降は国に土地を返す法であったので、3代めからは土地を放棄する人々がたくさんいました。

ー・→

743年

ヤマト朝廷は新しく開墾した土地を永久に私有地にすることを認めるという『墾田永年私財法』を出した。この法律は、人々の開墾への意欲をかき立て、耕地の拡大につながった。

公民に土地が与えられる代わりに「租・庸・調・雑徭」といった納税と課役により、律令国家体制が整備されました。

主に、租は米類、庸は労役、調は布類、雑徭は雑用的な労役などの税制で、労役の代わりに他の税を納めたり、税を納めきれない者は代わりに労役や兵役、税から逃れるため女子になる男子、年齢詐偽などもいたようです。

そうした律令体制にも大きな不備がたくさん見られました。

律令制は農を主とした 「農本主義」 で、海や山が度外視されていた。また、土地を開墾する税制上、土地を有しない職業、あるいは税の苦しさから自ら土地を捨てて僧侶 (私度僧) になる者もいた。

*僧侶は特別な税制

ー・ー

733年ころ、

聖武天皇は東大寺・大仏建立をはじめる。そのころ、僧侶・行基のもとには役民と呼ばれる人々、税の苦しさから自ら土地を捨てて僧侶 (私度僧) になる者などが集まっていた。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12133076155.html

(・・? つまり?‥

律令制を整備するため、律令制を壊すかもしれない人々を利用して東大寺・大仏建立は行われていました。

ー・→

奈良時代の国家体制 (仏教体制) として 6つ仏教 (学問) → 三論宗、成実宗、法相宗、倶舎宗、華厳宗、律宗 の 「南都6宗」 という体制からなり、当初は 「南都6宗」 すべて東大寺に属し、各宗の教理を研究する学問仏教で、当時の寺院は現在の寺院とは異なり、1つ寺院のなかに数種の宗派 僧が学んでおり、東大寺 ≒ 東京大 (国立大) のようなもので、今の法学部、医学部、経済学部など‥ 宗派というより学部の役割をし、医学部でも経済を学び、経済学部でも法律を学ぶなど‥ していたようです。

* 「南都6宗」 はすべて海外由来の仏教 (学問) で、今では 3宗に集約され、東大寺は 「華厳宗」、唐招提寺と西大寺は 「律宗」、興福寺と薬師寺は 「法相宗」 を本山としているという。

今でいうと、

「法相宗」 → 薬師寺は、薬剤師 → 主に医学部? 「律宗」 → 唐招提 (とうしょうだい) 寺は、主に法学部? ようにも見えます。

ー・ー

上記の文に、

「僧侶・行基のもとには役民と呼ばれる人々、税の苦しさから自ら土地を捨てて僧侶 (私度僧) になる者などが集まっていた」 とありましたが、

聖武天皇は、行基の下に集まる仏教徒 (私度僧) も 「南都6宗」 の仏教徒 (大学生) も取り入れていましたが、行基の下に集まる仏教徒 (私度僧) と 「南都6宗」 の仏教徒 (大学生) はタイプが大きく異なりました。

都の内裏 (だいり) には、僧侶 (学生) としての一般教養を持たない僧侶 (私度僧) が集まっていたため、治安も乱れていた。

ー(・・? ー・ー

そこで、

海の向こう側から鑑真 (がんじん) という僧侶が 「戒律」 というものを持ち込みました。

「戒律」 は、仏教の刑法 / 法律 (ルール本) のようなもので、もともと日本にもありましたが、不完全な状態であったので鑑真 (がんじん) により、「戒律」 を授けるための戒壇 (かいだん) を設けることになり、東大寺戒壇院、大宰府観世音寺、下野国薬師寺の3つ 戒壇 (かいだん) が設置され、戒律制度が急速に整備されていきます。

鑑真 (がんじん) は日本『律宗』の租と云われ、『律宗』は 「戒律」 に重きを置く宗派 (学部) で、後ほど唐招提寺と西大寺が『律宗』の本山になったようです。

*東大寺は 「華厳宗」、唐招提寺と西大寺は 「律宗」、興福寺と薬師寺は 「法相宗」 を本山に、

聖武天皇、天皇の后 (きさき / 妃) である光明皇后、娘・称徳天皇 (孝謙天皇) は、東大寺戒壇院、大宰府観世音寺、下野国薬師寺の3つ 戒壇 (かいだん) に力を入れていたと同時に、引き続き 「悲田院と布施屋 (施薬院) 」 にも力を入れていました。

*聖武天皇は東大寺 ⇔ 称徳天皇は西大寺に力を注ぎ、聖武天皇 親子は、仏教徒 (大学生) → 主に『海外勢力と底辺の人々』を利用していた。

ー(・・? ー・ー

そこで少し、

東大寺戒壇院、大宰府観世音寺、下野国薬師寺の3つ 戒壇 (かいだん) 院について気になる事がありました。

それは、あの時の『道鏡事件』の際、道鏡は下野国の薬師寺に島流しされていた事です。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8447023.html ー・→ 病で倒れた孝謙上皇 (後の称徳天皇) を看病するため看病禅師・弓削道鏡 (ゆげのどうきょう) という僧侶が登場します。

弓削道鏡 (ゆげのどうきょう) という僧侶は、初期密教 (祈りの力で病を治す) を持っていました。

*当時の僧侶は祭祀のほか、文学、薬学、医学など‥お医者さん的役割を備えていました。

初期密教を学んだ道鏡は、呪法を用いて孝謙上皇 (後の称徳天皇) の病気を治し、これによって孝謙上皇の厚い信頼を得ることになります。

聖武天皇の独り娘として育てられた孝謙上皇は、ここで初めて♪心トキメキ♪する男性に巡り会ったと云われています。

*聖武天皇と光明皇后の娘・孝謙上皇は、2度目の復権 = 重祚 (ちょうそ) して再び称徳天皇として即位しました。

ー・→

当時はまだ奈良時代で、

一般的には『密教』は平安時代、『禅』は鎌倉時代に流行しますが、奈良時代すでに 弓削道鏡は、法相宗の僧でありながら『密教と禅』を兼ね備える 「看病禅師」 でありました。

平安時代に天台宗の最澄 (さいちょう) と真言宗の空海 (くうかい) が持ち帰った密教は中期密教 →『純密』 に分類され ⇔ 奈良時代 道鏡 の初期密教は『雑密』に分類されています。

さらに、

天台宗の 最澄 が持ち帰った密教 (純密) は 「台密」 ⇔ 真言宗の 空海 が持ち帰った密教 (純密) は 「東密」 と呼ばれています。

平安時代当初、最澄 の密教 (台密) よりも ⇔ 空海 の密教 (東密) の方が密教色が強く、後ほど 最澄 の弟子である 円仁 と 円珍 により天台宗も密教色が強くなって行きます。

最澄 の弟子である 円仁 は下野国の人で、 円珍 は最澄 (天台宗) のライバルであった 空海 (真言宗) の甥っ子でした。

ー(・・? ー・ー

円仁 は、島流しされた 道鏡 → 初期密教 (雑密) に通じ、 円珍 は、最澄 のライバルであった 空海 → 中期密教 (純密) → 「東密」 に通じます。

*比延山は最澄 (天台宗) の ⇔ 高野山は空海 (真言宗) の‥

またさらに、

比延山 (大学) の卒業生・栄西 は臨済宗 (禅宗) の祖となり鎌倉時代に臨済宗 (禅宗) は流行します。

臨済宗 (禅宗) の祖・栄西 (ようさい) には真言宗の 重源 (ちょうげん) という友がおり、二人は兄弟か?‥ と、云われるほど仲良しであったといいます。

またまたさらに、

鎌倉時代、鎌倉幕府は 臨済宗 (禅宗) と 真言律宗 という2つ宗派に重きを置いていました。

真言律宗 は、奈良仏教 (律宗) と 平安仏教 (真言宗) を合わせたような宗派で、奈良時代の『律宗』と鎌倉時代の『真言律宗』は微妙に違うようです。

ー・ー

いま、

『真言律宗』の本店は西大寺 > 支店は 極楽寺 になっているようです。

西大寺 と言えば?‥

奈良時代 / 聖武天皇の娘・称徳天皇 (孝謙天皇) が力を注いだ寺院。

鎌倉時代 (・・? →

鎌倉幕府は 臨済宗 (禅宗) と 真言律宗 ≒ 極楽寺 に重きを置いていたという事は?‥ 『禅宗と密教』に重きを置いていたようにも見えて来ます。

ー・→

奈良時代すでに 弓削道鏡は、法相宗の僧でありながら『密教と禅』を兼ね備える 「看病禅師」 でありました。聖武天皇の娘・称徳天皇 (孝謙天皇) が力を注いだ寺院が西大寺 で、その時代に起きた国家の一大スキャンダル事件、日本書紀には道鏡は『巨根伝説』を持つ怪僧と記されています。

聖武天皇の娘・称徳天皇 (孝謙天皇) は道鏡 に♪心トキメキ♪していた。

やはりダメだったか‥

ー・→ 弓削道鏡を天皇にしたかった称徳天皇にとつて、残念な報告でありました。あまりにもショックだったせいか、称徳天皇は激怒し、なんと!『お告げ』を聞きに派遣した『和気清麻呂』を別部汚麻呂 (わけべのきたなまろ) と改名し、さらに姉の『和気広虫』を別部狭虫 (わけべのせまむし) と、改名していました。769年『宇佐八幡宮神託事件』http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8447023.html

称徳天皇 (孝謙天皇) は超・破壊力満載な女帝で、 部下に不思議な 「アダ名」 をつけるなど‥ やりすぎな1面を持ちつつ 「王を奴と呼ぼうが奴を王と呼ぼうがかまわない」 と、驚きべく発言をするなど‥ とても力強い女帝でした。

その後、称徳天皇が亡くなると、道鏡の地位も下がりました。そして、弓削道鏡は下野国の薬師寺の別当として左遷され、2年後に死去しました。

そして平城京 / 奈良時代は終わり → 時代は平安京へと移って行きます→

奈良仏教 → 平安仏教 → 鎌倉仏教 →

→ 再び、何かが?‥ →

エイちゃん

台風が過ぎ去った後、

町が穢れ (けがれ / 汚れ) たように見える反面 ⇔ 浄め (清め / キヨメ) られたように見える感じをしました。

町だけでなく、山でも木も倒れ、これまで蔭に隠れていた木が光を浴びて大きくなる場合が見られます。

台風は厄 (わざわい / 災い) であるけど、台風のお蔭 (おかげ) で大きくなる木、または台風に倒れなかった木は強い木 / 実力の木と云われ、人間社会においてはそれを『成り上がり』と呼んでいます。

ー・→

『成り上がり』というと?‥

『エイちゃん』を思い浮かべる人が多いようです。

ー(・・? ー・ー

一説によると、

室町時代に起きた 「応仁の乱」 が『成り上がり』という言葉を生んだと云われています。

「応仁の乱」 とは、室町幕府の将軍・足利家の後継者争い (内紛) から起きた争乱で、応仁の乱以降、社会秩序は乱れ、もはや朝廷や貴族の権威も薄れ、将軍の統制力も皆無、世は無法地帯、そしてこれまで身分が低い者でも地位の高い者を倒す『下剋上 (げこくじょう)』の時代 → 戦国時代 (不安定な時代) に突入して行きます →

その下剋上の時代に『成り上がり』という言葉も流行し、家来の家来が主君を倒し、乗っ取ったり各地で見られました。そうした不安定な戦国時代 (下剋上の時代) に、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった武士が登場します。

これまでの 「守護大名」 と『戦国大名』はダイブ違い、「応仁の乱」 以前と以後の『武士』の意味もまた大きく異なるといいます。

室町時代と江戸時代の間に戦国時代 (下剋上の時代) がありました。

室町時代に起きた 「応仁の乱」 をきっかけに戦国時代 (室町時代) が始まり → 織田信長と豊臣秀吉が登場する戦国時代 (安土桃山時代) に通じたようです。

晩年の織田信長は安土城を居城とし、豊臣秀吉は伏見城を居城としていました。伏見城に 「桃の木」 が植えられていた事から伏見城は『桃山城』とも呼ばれていたので、織田信長と豊臣秀吉の時代を 「安土桃山時代 (戦国時代) 」 といい。また、最近の教科書では 「安土桃山時代 (戦国時代) 」 とは記さづ ⇔『織豊時代 (戦国時代) 』と記す教科書もあるという。

ー・ー

不安定な戦国時代、

戦国時代 (室町時代) 、

戦国時代 (安土桃山時代)、

戦国時代 (織豊時代)、

(・・? 3つ戦国時代 (下剋上の時代) があったといいます。

もう1つの 明治維新 その2

2015年の終わりころ、

明智光秀の子孫である明智憲三郎氏が本を出版し、

その反響からテレビ番組に出演したようです。

⇔ すると!

net 上は『炎上』 したという。

ー・→

明智光秀は、織田信長の家臣でありましたが、「本能寺の変 (謀叛事件)」 で織田信長を亡ぼしていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393104.html

明智光秀の子孫である明智憲三郎氏が 「本能寺の変 (謀叛事件)」 について『豊臣秀吉が‥ 』というと、

net 上は『炎上』 したという。

*今でも比較的、東日本には徳川家康 ⇔ 西日本には豊臣秀吉のファンが多いようです。

自分はその出版本やテレビ番組は見ていませんが、よく云われるのは『 「信長公記」 という信長 伝の著者・太田牛一は豊臣秀吉の家臣で‥ 』→ 「信長公記」 ≒ 歴史本は豊臣秀吉が作り、その 「信長公記」 を参考に後世の歴史家が‥ と云われています。

『信長公記』の著者は 「太田牛一」 で、

太田牛一は尾張生で、「本能寺の変」 後には織田家臣の丹羽長秀に仕え、長秀の没後に豊臣秀吉に仕えている。『信長公記』は長秀・秀吉家臣時代の記録をもとに編纂されたと考えられているようです。

ー・→

太田牛一のお墓は『摂津国豊島郡池田 (今の大阪府池田市)』にあり、子孫が建てたといいます。

『摂津国豊島郡池田』には池田城があった。

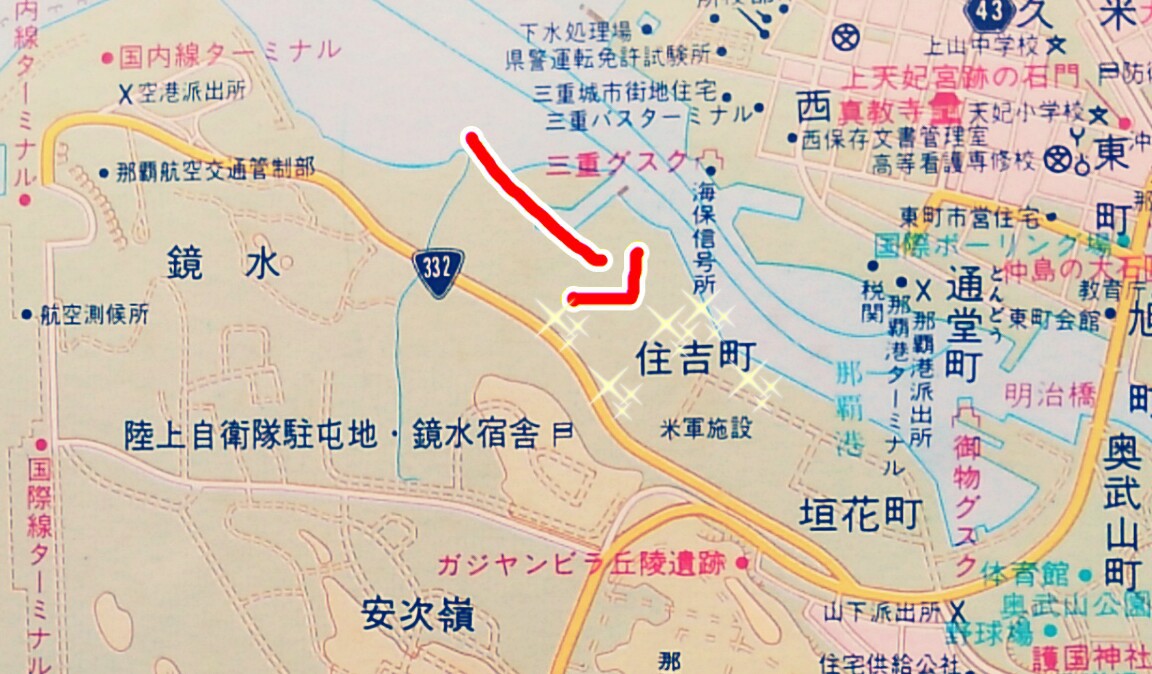

池田城の築城年は建武元年(1334年)前後で池田城のあった大阪府池田市の市木は『クスノキ』になっていました。* 「建武元年」 という年号と市木が『クスノキ』になっているのは、建武の新政 時代・後醍醐天皇や楠木正成など → 南北朝時代の南朝勢力に所縁 (ゆかり) ある名前と思われます。

*鎌倉時代 (武の政権) → 建武の新政 (公の政権) 時代 → 南北朝時代 (2つ朝廷の政権) → 室町時代 (武の政権) → 戦国時代 (不安定な時代) → 江戸時代 (武の政権) → 明治時代 (公の政権) → 続きました。

江戸時代 (武の政権) ~ 明治時代 (公の政権) に再び『王政復古』しましたが、 建武の新政 (公の政権) 時代 と 明治時代 (公の政権) の『王政復古』はまったく意味が違うといいます。

建武の新政は後醍醐天皇による 「君主制 (王政) 」 の政権で、わずか2年半ほど行われていました。

ー(・・? ー・ー

内容は複雑化していますが、

「信長公記」 の著者・太田牛一のお墓が『摂津国豊島郡池田 (今の大阪府池田市)』にあること、豊島?摂津?池田?太田?という名前について、不思議に思う事がありました。

結論からいうと、

織田信長の家臣 > 豊臣秀吉も徳川家康も 「本能寺の変 (謀叛事件)」 の黒幕 (くろまく) であったと考えて見ました。*一歩間違えると危険な考えであるが‥

摂津国は南北朝時代に南朝勢力の居点で、戦国時代に起きた政変 (本能寺の変) に関与した徳川家康が利用した勢力が 南北朝時代の南朝勢力であった?‥ と考えて見ました。*もとは松平家康 (後の徳川家康) は南朝勢力の新田家より、「徳川 (源氏)」 という源氏の氏名を受けて『征夷大将軍』に任命されています。

織田信長の時代の出来事として 「石山本願寺の焼き討ち」 や 「キリシタン弾圧」 など‥ 摂津国を舞台としており、日本を代表するキリシタン大名・高山右近も一向宗 (浄土真宗) の僧侶・顕如 (石山本願寺の) など‥ 織田信長に不満を持つ勢力が満載でした。

また、豊島?太田?池田?という名前についても、とても偶然とは思えない組合せが見られます。

ー(・・? ー・ー

前回のブログで、

儀間真常は「住吉三神」 を持ち帰り、http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393272.html

と、載せていましたが、儀間真常も一向宗 (浄土真宗) の信徒で、持ち帰った木綿の種や 「住吉三神」 、後の『黒糖生産法』など‥ 非常に重要な意味を持っていたのでは?‥ 思う事がありました。

ー・→

明治維新の資金源は 「サトウキビ / 黒糖の生産」 → 原動力 (思想) には『朱子学 (儒教の1種)』で、その関連性がとても偶然とは思えないほど、見られます。

明智光秀の子孫である明智憲三郎氏が本を出版し、

その反響からテレビ番組に出演したようです。

⇔ すると!

net 上は『炎上』 したという。

ー・→

明智光秀は、織田信長の家臣でありましたが、「本能寺の変 (謀叛事件)」 で織田信長を亡ぼしていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393104.html

明智光秀の子孫である明智憲三郎氏が 「本能寺の変 (謀叛事件)」 について『豊臣秀吉が‥ 』というと、

net 上は『炎上』 したという。

*今でも比較的、東日本には徳川家康 ⇔ 西日本には豊臣秀吉のファンが多いようです。

自分はその出版本やテレビ番組は見ていませんが、よく云われるのは『 「信長公記」 という信長 伝の著者・太田牛一は豊臣秀吉の家臣で‥ 』→ 「信長公記」 ≒ 歴史本は豊臣秀吉が作り、その 「信長公記」 を参考に後世の歴史家が‥ と云われています。

『信長公記』の著者は 「太田牛一」 で、

太田牛一は尾張生で、「本能寺の変」 後には織田家臣の丹羽長秀に仕え、長秀の没後に豊臣秀吉に仕えている。『信長公記』は長秀・秀吉家臣時代の記録をもとに編纂されたと考えられているようです。

ー・→

太田牛一のお墓は『摂津国豊島郡池田 (今の大阪府池田市)』にあり、子孫が建てたといいます。

『摂津国豊島郡池田』には池田城があった。

池田城の築城年は建武元年(1334年)前後で池田城のあった大阪府池田市の市木は『クスノキ』になっていました。* 「建武元年」 という年号と市木が『クスノキ』になっているのは、建武の新政 時代・後醍醐天皇や楠木正成など → 南北朝時代の南朝勢力に所縁 (ゆかり) ある名前と思われます。

*鎌倉時代 (武の政権) → 建武の新政 (公の政権) 時代 → 南北朝時代 (2つ朝廷の政権) → 室町時代 (武の政権) → 戦国時代 (不安定な時代) → 江戸時代 (武の政権) → 明治時代 (公の政権) → 続きました。

江戸時代 (武の政権) ~ 明治時代 (公の政権) に再び『王政復古』しましたが、 建武の新政 (公の政権) 時代 と 明治時代 (公の政権) の『王政復古』はまったく意味が違うといいます。

建武の新政は後醍醐天皇による 「君主制 (王政) 」 の政権で、わずか2年半ほど行われていました。

ー(・・? ー・ー

内容は複雑化していますが、

「信長公記」 の著者・太田牛一のお墓が『摂津国豊島郡池田 (今の大阪府池田市)』にあること、豊島?摂津?池田?太田?という名前について、不思議に思う事がありました。

結論からいうと、

織田信長の家臣 > 豊臣秀吉も徳川家康も 「本能寺の変 (謀叛事件)」 の黒幕 (くろまく) であったと考えて見ました。*一歩間違えると危険な考えであるが‥

摂津国は南北朝時代に南朝勢力の居点で、戦国時代に起きた政変 (本能寺の変) に関与した徳川家康が利用した勢力が 南北朝時代の南朝勢力であった?‥ と考えて見ました。*もとは松平家康 (後の徳川家康) は南朝勢力の新田家より、「徳川 (源氏)」 という源氏の氏名を受けて『征夷大将軍』に任命されています。

織田信長の時代の出来事として 「石山本願寺の焼き討ち」 や 「キリシタン弾圧」 など‥ 摂津国を舞台としており、日本を代表するキリシタン大名・高山右近も一向宗 (浄土真宗) の僧侶・顕如 (石山本願寺の) など‥ 織田信長に不満を持つ勢力が満載でした。

また、豊島?太田?池田?という名前についても、とても偶然とは思えない組合せが見られます。

ー(・・? ー・ー

前回のブログで、

儀間真常は「住吉三神」 を持ち帰り、http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393272.html

と、載せていましたが、儀間真常も一向宗 (浄土真宗) の信徒で、持ち帰った木綿の種や 「住吉三神」 、後の『黒糖生産法』など‥ 非常に重要な意味を持っていたのでは?‥ 思う事がありました。

ー・→

明治維新の資金源は 「サトウキビ / 黒糖の生産」 → 原動力 (思想) には『朱子学 (儒教の1種)』で、その関連性がとても偶然とは思えないほど、見られます。

もう1つの 明治維新 その1

1557年、

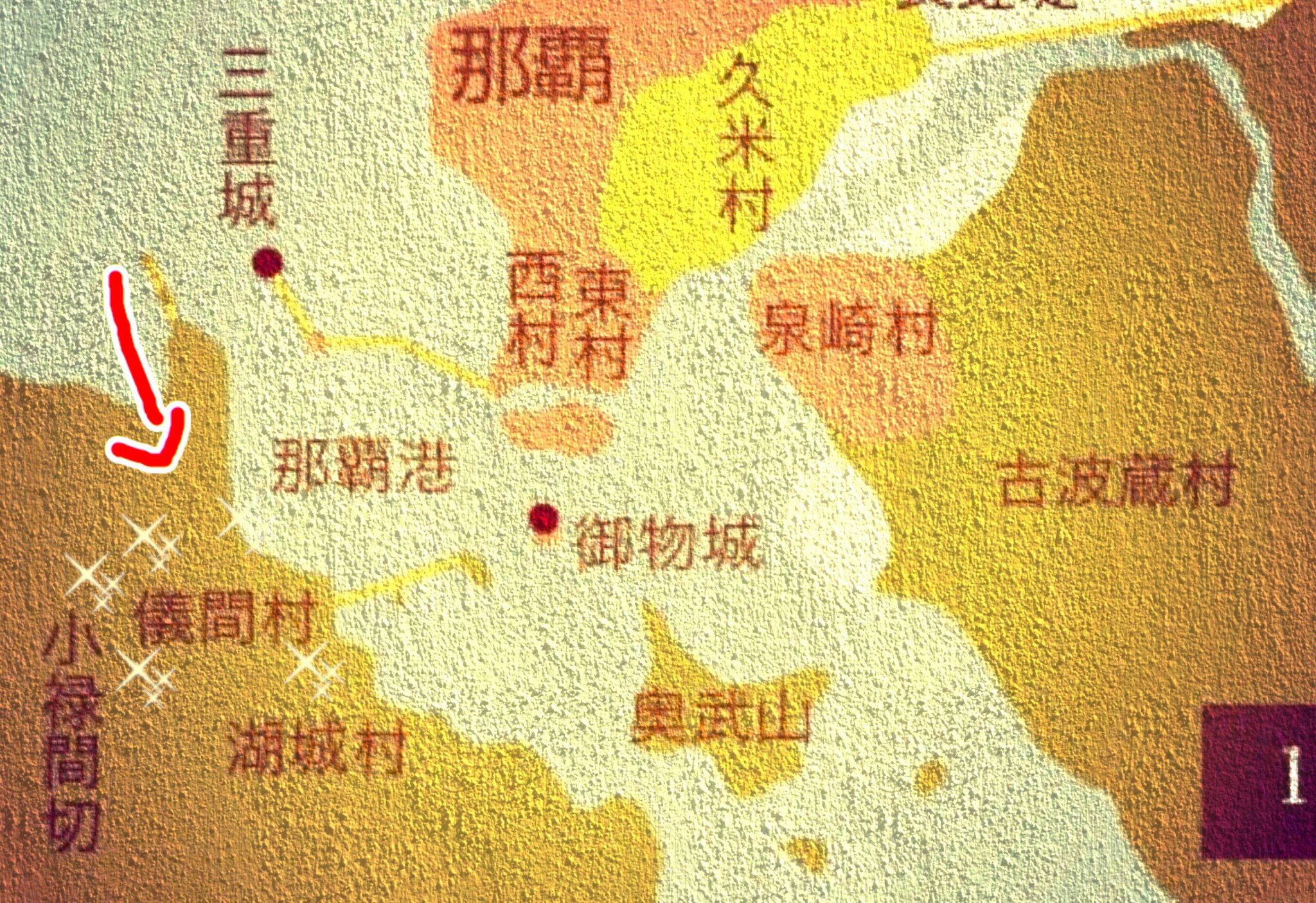

儀間真常 (唐名・麻平衡 / 1557-1644) は、小禄間切の垣花村で生まれました。

儀間真常 (ぎましんじょう) の父は首里王府の役人で、大人になった真常は36歳のとき儀間村の地頭になった。

ー・ー

1596年、

39歳の真常は進貢使の一員として明 (みん / 中国) に遣わされ、そこで衝撃を受けました。

明の農作物や生産技術の豊富さを見て、琉球にも農生産を普及させたいと思いました。中でも、日照り / 干ばつにも強い明の 「芋 (んむ) 」 に心ひかれたが、当時の明は農作物や種を国外持ち出し禁止商品にしていた。

ー・ー

1605年、

北谷間切の野国村 (今は嘉手納町水釜) の野国総菅という役人は、明から蕃薯 (はんしょ) と呼ばれた 「芋 (んむ) 」 を琉球へ持ち帰ります。

ー (・・? 明は?農作物や種を国外『持ち出し禁止』商品にしていたにもかかわらづ、どうして?野国総菅は 「芋 (んむ) 」 を持ち帰る事ができたのか?

野国総菅は、農作物ではなく ⇔ 観賞用 (ガーデニング用) として植木鉢に 「芋 (んむ) 」 の蔓 (つる / カズラ) を持ち帰りました。

その噂を聞いた儀間真常は、すぐさま野国総菅のもとを訪れ 「芋 (んむ) 」 の蔓 (つる / カズラ) を譲り受けました。そして、その 「芋 (んむ) 」 の蔓 (つる / カズラ) を畑の土に植えると! 「芋 (んむ) 」 が出てきた!

「芋 (んむ) 」 は台風や日照り / 干ばつにも強く、またたくまに沖縄島全土に広まり、儀間真常は琉球産業の先生になって行きます。

ー・ー

1609年、

九州島の島津家と沖縄島の尚家は戦争をする。

*日本と琉球の戦争

戦争に負けた琉球の王様・尚寧 王と重臣たちは九州島 → 日本島へと連行されます。

このとき53歳の儀間真常は、琉球産業の役人として尚寧 王とともに九州島に行きました。

そのとき真常は、 「芋 (んむ) 」 の蔓 (つる / カズラ) も九州島に持ち込み、後ほど青木昆陽によって 「芋 (んむ) 」 は日本全土にも広がり 「サツマイモ」 と呼ばれるようになりました。

取り調べを受けた 尚寧 王や重臣たちとともに儀間真常も琉球へ帰国しました。

*取り調べ中に処刑された重臣もいた。

ー・→

その際、儀間真常は九州島から木綿 (もめん) の種と 「住吉三神」 を持ち帰りました。

真常は持ち帰った木綿 (もめん) の種を畑に植え栽培する。そして当時、那覇の泉崎に住んでいた薩摩出身の梅千代、実千代 姉妹から木綿織の技法を教わり、肌触りの良い綿織物 / 着物が琉球全土に広まります。

*それまでは絹や芭蕉、麻糸しかなかったようです。

1609年 ~ 明治12年まで、間接統治という形で琉球の存続は続き、引き続き明との貢易は行われ、琉球産業の先生として儀間真常は、明の福州 (今の福建省福州市) を訪れ、そこで 「黒糖の生産」 を学び、真常の 「黒糖の生産」 技術を九州島の島津家も支援してくれました。

*当時、砂糖は高級品

福州から帰国した真常は、 「黒糖の生産」 法を またたくまに広めます。

1644年、

88歳になった真常はこの世を去りましたが、「琉球五偉人」 と称され琉球産業の先生と呼ばれるようになりました。

ー(・・! ー・ー

小説家の司馬遼太郎氏は!『明治維新の資金源は 「サトウキビ / 黒糖の生産」 と言っても過言はない』と言っていました。

ー・→

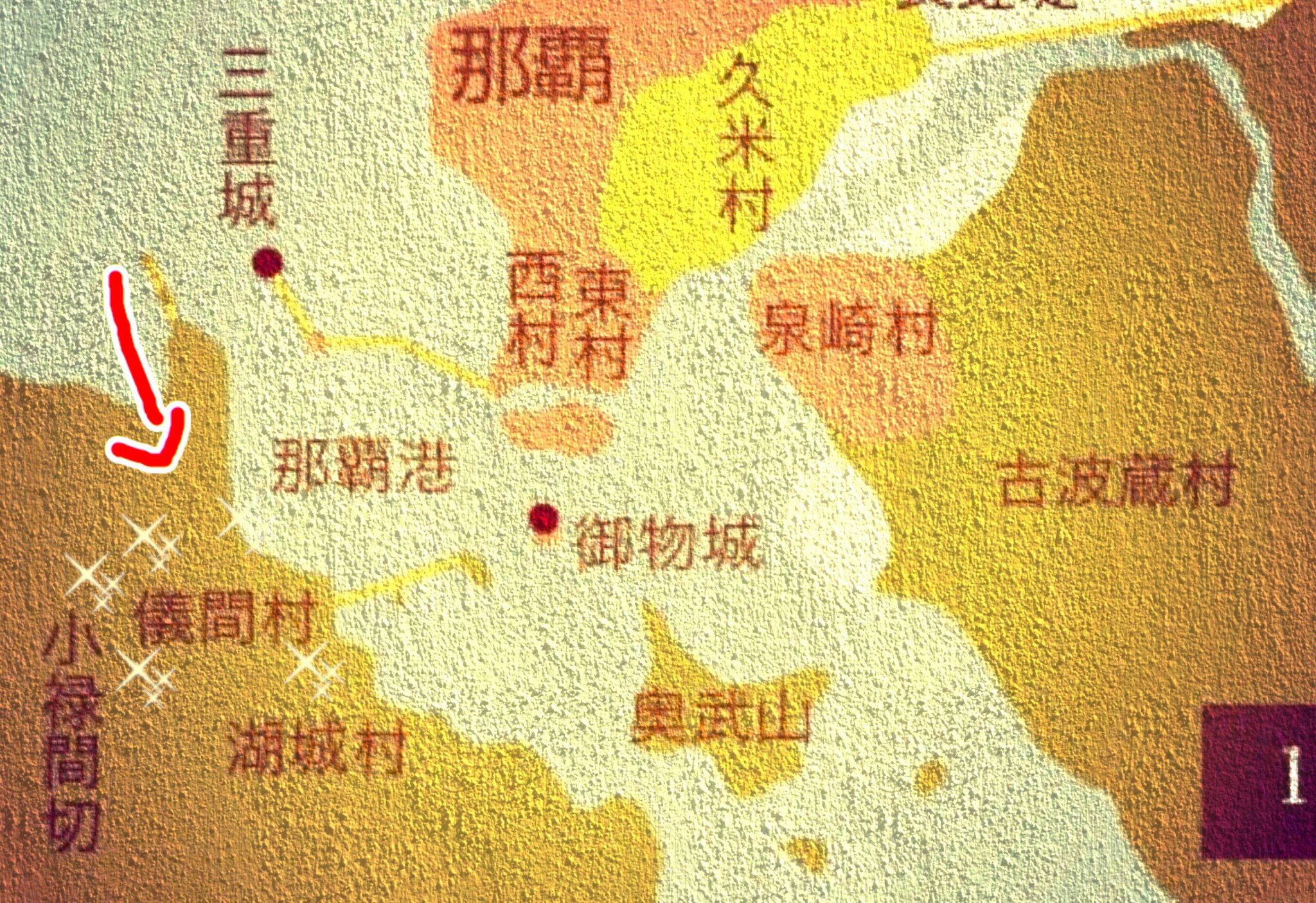

真常は36歳のとき 「儀間村」 の地頭になっていました。

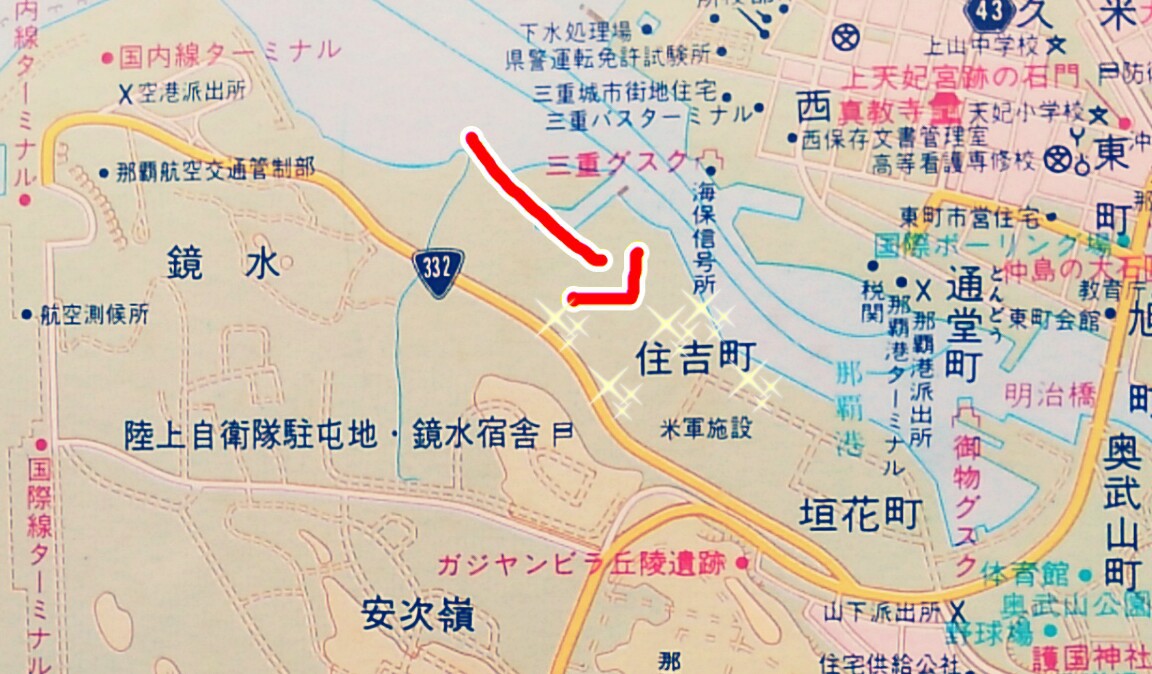

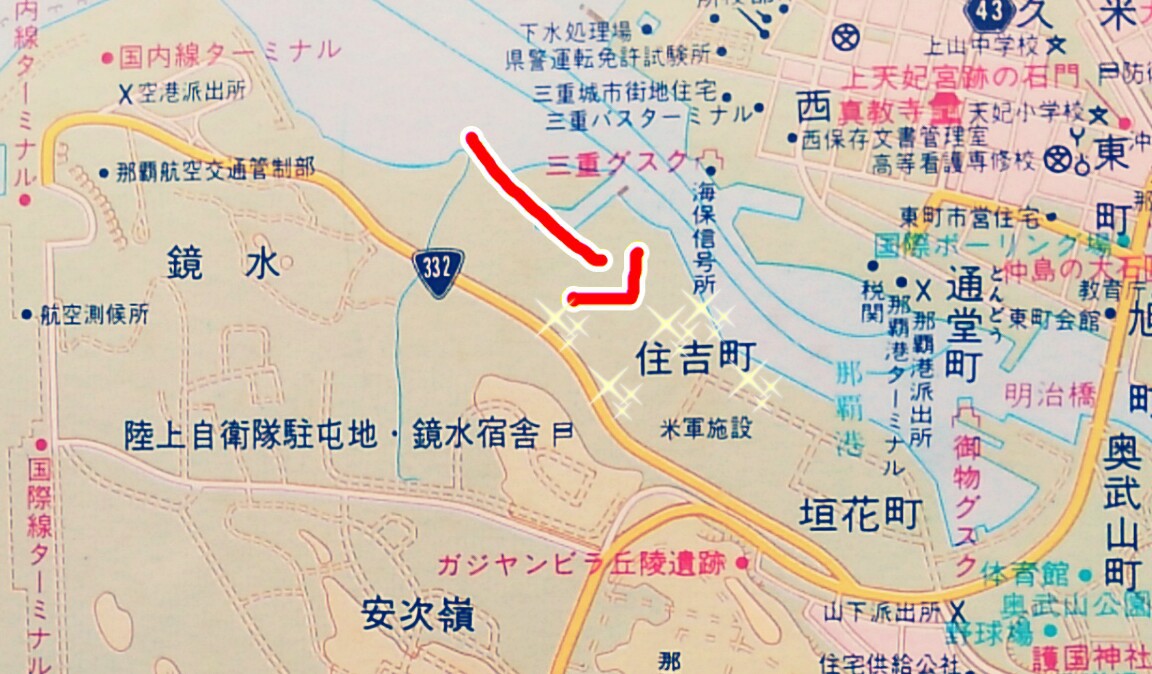

「儀間村」 はいま『那覇市住吉町』という住所になっています。

真常は、日本 (九州島) から帰国した際、木綿 (もめん) の種と 「住吉三神」 を持ち帰りました。 「住吉三神」 は航海安全など『海』に関する神で、 「儀間村」 は『住吉村』になりました。

ー・ー

あの時、『本能寺の変』が起きていた。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393104.html

主君・織田信長が『本能寺の変』により亡ぼされた時、徳川家康は 「和泉国の堺 (さかい)」 にいた。堺 (さかい) から遠く離れた岡崎城へ? 徳川家康は 「ものすごい」 スピードで自身の居城に舞い戻ります。

戦国時代 当時、東海道は整備されておらづ、険しい山道をどのような経路で? 舞い戻ったのか? と云われています。

*東海道は江戸時代に本格的整備、

ー・→

徳川家康は『摂津国佃村の海人』の手を借りて自身の居城に舞い戻ったとも云われ、徳川家康が江戸入りした際、その時の恩賞として、『摂津国佃村の海人』を江戸に住まわせ、彼らが住んだ地は東京都中央区佃という住所になっており、佃煮 (つくだに) の産地にもなっており、

『摂津国佃村の海人』は、 「住吉三神」 に関する?‥

住吉さん

(・・? みたいです。

公貿易と私貿易

1404年

室町幕府3代将軍・足利義満は明 (みん / 中国) と勘合貿易 (日明貿易) を行いました。

*足利義満は金閣寺を建てた人と知られています。

明側と日本側、2つに分別した 「勘合府」 を合わせて本物の貿易船と確認していたので『勘合貿易』と呼ばれていました。

当時の貿易は、明が 「中心の国」 であると認めた国と公貿易を行う。明の冊封体制下 (安保体制下) に入るという意味が含まれており、3代将軍・足利義満は 「日本国王」 として明の臣下となり貿易を行っていたので、後世『逆族』と呼ぶ人もいます。

*冊封体制 (世界の中心) → 安保体制 (世界の警察)

3代将軍・足利義満が亡くなると、次の4代将軍・足利義持は明の臣下という形式を嫌い貿易を停止したが、6代将軍・足利義教は再び貿易を開始しました。

(・・? どうしてプライドを捨てても再開したかというと、公貿易を止める事は『政権交代』にも通じたからです。

ー・ー

さかのぼること、

1369年、後醍醐天皇の皇子・懐良 (かねよし) 親王は、明の太祖より「日本国王良懐」とし冊封体制下 / 勘合貿易をしていました。*3代将軍・足利義満よりも先に、

ー・→

南北朝時代も落ち着き → 室町時代が始まったとは言え、九州島は半独立状態で一時、独自外交を開いていました。*南北朝時代 → 京都の足利政権 / 室町幕府 (北朝) ⇔ 奈良は後醍醐天皇の吉野朝 (南朝)

ー(・・? ー・ー

後醍醐天皇は 「子だくさん」 であった。

尊良親王は越前国、義良親王 (後の後村上天皇) は摂津国住吉、護良親王は? 宗良親王は信濃国など‥ 多くの皇子を自身の分身として各地に派遣していました。

そして、皇子たちは楠木正成、新田義貞、名和長年、北畠一族といった武将とともに南朝方は 「風前と灯」 となっていた。

ところが、北朝方は 「観応の擾乱 (かんのうのじょうらん) 」 という内紛が起きていました。

その内紛スキを見て、8歳の懐良 (かねよし) 親王は九州島へ落ち延び南朝方・菊地氏の庇護を受けて育ちます。

ー・→

あれから20年が過ぎた、

1369年、後醍醐天皇の皇子・懐良 (かねよし) 親王は、明の太祖より「日本国王良懐」とし冊封体制下 / 勘合貿易をしていました。*3代将軍・足利義満よりも先に、

ー・→

南北朝時代も落ち着き → 室町時代が始まったころ ⇔ 海の向こうの中国でも 「元 ~ 明」 へと政権交代が起きていました。

一見、冊封体制下というと、明 > 日本という主従関係から明が巨大な体制にも見えましたが、当時の中国も日本も 「公貿易」 をしなければ『政権交代』に通づ運命にありました。

中国も日本も 「公貿易」 をしなければ 「私貿易」 をする人々が → どんどん増し、しだいに 「私貿易」 が 「公貿易」 を上回り『政権交代』に通じたからです。

2つに分別した 「勘合府」 を合わせて本物の貿易船と確認していたのも、いかに 「私貿易」 をする人々が多くいた事を物語っています。

公貿易 ≒ 権力側から見ると ⇔ 私貿易 ≒ 密貿易でした。

例えば、世界的に見ても 「闇市場」 が『公的市場』を上回り、しだいに 「闇市場」 が『公的市場』になるケースも多く見られました。

ー(・・? ー・ー

ところで上記の文に、

後醍醐天皇の皇子・義良親王 (後の後村上天皇) は 「摂津国住吉」 でとありましたが、

むかし難波津という国際港がありましたが、それより昔に、住吉津 (すみのえつ / 墨之江や墨吉) という国際港があったといい、遣隋使や遣唐使の出発地、シルクロードや仏教文化の玄関であったといいます。

古名の「墨之江や墨吉」の「墨」は、入れ墨の「墨」と同じで古代の『入れ墨』は海人の特徴でもありました。実はその事はとても重要で、あの時の http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393104.html 徳川家康も摂津国の海人を利用していました。

あの時の事件 が起きる前から、織田信長と豊臣秀吉は 「博多商人」 を重要視し ⇔ 徳川家康は 「堺商人」 を重要視していました。

その前触れもまた、日本島と九州島の『勘合貿易』を巡る衝突が起きていました。

浙江省の寧波 (にんぽう) で大内氏有する博多商人と細川氏有する堺商人が衝突していました。*それは『寧波の乱』と呼ばれています。

また、その衝突が起きた『浙江省寧波市』という名前も重要で、前回のブログで 登場した楠木正成に所縁 (ゆかり) のある摂津国の 「広厳寺」 に通じます。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e8393179.html

ー・→

【広厳寺】

摂津国 → 今は神戸市中央区にある臨済宗南禅寺派の寺。山号は医王山。後醍醐天皇の勅願によって創建と伝え、開山は明極楚俊 (みんきそしゅん)。延元元年(1336)楠木正成一族と郎党の自刃した所で楠寺ともいう。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%8E%B3%E5%AF%BA

明極楚俊 (みんき そしゅん / 1262―1338)

鎌倉末期に来日した臨済宗の僧。中国、慶元府浙江省の人。摂津(兵庫県)広厳寺 (こうごんじ) の開山となる。

*慶元府浙江省は 「いま浙江省寧波市」

https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E6%A5%B5%E6%A5%9A%E4%BF%8A-640565

鎌倉時代の末期に北条高時 (たかとき) に請われて建長寺に住したが、勅により南禅寺を経て建仁寺へ移った。建仁寺時代に後醍醐天皇の帰依を得て五山の要職を歴任した。後醍醐の復位を予言し、湊川に赴く楠木正成に教えを与えたという伝えがある。

明極楚俊 は浙江省寧波市の人で、中国江南の浙江省は 「中国五山」 の聖地で、中国江南地方は禅宗の開祖・達磨 (ダルマ) 禅師の拠点でした。

室町時代も終わりに近づき → 戦国時代 (織田信長 → 豊臣秀吉 → 徳川家康) が始まります。

思えば、

894年の遣唐使 (公貿易) の廃止、その100年後の大輪田の泊の再開 → 日宋貿易 → 日明貿易など‥ その『公貿易と私貿易』の仕組みは非常に古く、 「公貿易」 をしなければ 「私貿易」 をする人々が → どんどん増し、しだいに 「私貿易」 が 「公貿易」 を上回り『政権交代』に通づ可能性がありました。

平安末期の平清盛が 「大輪田の泊」 を整備したのも、九州島と日本島の経済バランスためと云われています。

日宋貿易と日明貿易

net 上で、広厳寺 (臨済宗の寺) について調べていたところ、何かの間違いでは?‥ と思いつつ、

広厳寺 (こうごんじ) は『摂津国』→ 今は神戸市楠町、大倉山駅あたりにと載っていました。

ー・→

実はこれまでずっと、神戸市は 「播磨国」 だと思っていた。

ー・ー

内容はダイブ飛んでしまいますが、

(・・!ということは!と思う事がありました。それは確か?‥ 神戸港の前身は 「大輪田の泊」 で、奈良時代の僧・行基が造り、平安時代の末期に平清盛が再び整備していた事が気になりました。* 「大輪田の泊」 は『日宋貿易』の拠点

ー(・・? ー・ー

1450年、

室町時代に京の南禅寺より来沖した芥隠承虎 (かいいんしょうこ) は、

「広厳寺、普門寺、天龍寺」 という 3つ臨済宗の寺を琉球に建てていました。

おそらく普門寺は、南禅寺の開祖・無関普門の名前と関係しているように思われ、無関普門は後醍醐天皇より 「大明国師」 という諡号を与えられていました。そして、広厳寺は楠木正成と所縁 (ゆかり) のある寺、天龍寺は後醍醐天皇の菩提を弔う寺でした。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12124068061.html

*楠木正成は後醍醐天皇に最も忠誠を誓った人で広厳寺 (こうごんじ) の近く湊川で亡くなっています。

ー・ー

室町時代が始まる前に、。

奈良時代 → 平安時代 → 鎌倉時代 → 建武新政時代 (2年半ほど) → 南北朝時代 → 室町時代 とあり、その南北朝時代に 後醍醐天皇、楠木正成、新田義貞などは 「南朝 (奈良)」 ⇔ 室町幕府を開いた足利尊氏は 「北朝 (京都)」 の派閥でした。

室町幕府 (足利政権) は、前の政治は 「北朝」 ⇔ 後ろ祭祀は 「南朝」 という『祭政一致』の政権でした。

芥隠承虎 (かいいんしょうこ) が琉球に建てた 「広厳寺、普門寺、天龍寺」 という 3つ臨済宗の寺はすべて 「南朝」 に所縁する名前だと思われます。

名目上は怨霊信仰だけど多少は経済活動、

表面上は 「祭祀」 ⇔ 水面下は 「経済」 → いわば『祭政一致』とは『政治と経済』の事で、当時の日中関係は琉球をクッションにして通じていました。

『政治と経済』が当たり前と思う人もいるかもしれませんが、当時 / 室町時代の日中関係は当たり前ではなかった。

室町幕府の3代・足利義満は『日明貿易』をしていました。その航路は 「大輪田の泊」 →『日宋貿易』に通じます。

日本と中国の関係、北朝と南朝の関係、政治と宗教の関係、

いったい何を?‥ と文になっていますが、それを知ると 「パズル」 のように、色いろ繋がる予感がしました。

仏教と仏教

「本能寺と本願寺」 は名前は似ているけど、両社はダイブ違うといいます。

本能寺は法華宗の寺、本願寺は一向宗 (浄土真宗) の寺で、唱え言葉も違い 「犬猿の仲」 時代もあったという。

ー・→

本能寺 (法華宗) では 「南無妙法蓮華経」 と『お題目』を唱える 「成仏 (じょうぶつ) 」 の考え ⇔ 本願寺 (浄土真宗) では 「南無阿弥陀仏」 と『念仏』を唱える 「往生 (おうじょう) 」 の考えがあり、「南無 (ナム / なも) 」 とは、インドの挨拶 「ナマステ」 などと同じく 「敬礼 / 帰依」 を意味し、「南無妙法蓮華経」 とは『お釈迦様の教え絶対帰依』⇔ 「南無阿弥陀仏」 とは『私は阿弥陀様に帰依します』とか?‥ 違いがあるようです。

法華宗 / 日蓮宗は『題目 (お経の名前)』← 主に 「お釈迦様」 の教え ⇔ 浄土教 (開祖は空也)、浄土宗 (開祖は法然)、浄土真宗 (開祖は親鸞)、時宗 (開祖は一遍) は『念仏 (仏様の名前)』← 主に阿弥陀様 (極楽浄土へ) の教え*お釈迦様は地球の先生 ⇔ 阿弥陀様は宇宙の先生、

「題目と念仏」 両社とも大乗仏教の流れだけど違っていたようです。

ー・ー

晩年の織田信長は、本能寺を拠点とし、本願寺を焼いていました。そのため、晩年の織田信長は 『「法華宗」 に帰依していたのか?‥ 』と、考える人もいるようです。

ところが ⇔

晩年の織田信長は、安土城を築いていましたが、そのころ 安土宗論 という出来事が起きていました。

安土宗論 (あづちしゅうろん) とは、

1579年 (天正7年) に安土城下の浄厳院で行われた浄土宗と法華宗の宗論。安土問答とも称される。織田信長の命により、浄土宗の僧(玉念・貞安・洞庫)等と、法華宗の僧(日珖・日諦・日淵)等の間で行われた。

法華宗は敗れて処罰者を出し、以後他宗への法論を行わないことを誓わされた。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9C%9F%E5%AE%97%E8%AB%96

ー・→

その後の 「法華宗 / 日蓮宗」 側の関係社や歴史家によると、審判 (レフリ) ・織田信長の安土宗論 (題目と念仏の衝突) の採点 (ジャッジ) は法華宗 (題目) 側に『不利な採点』をしていたと解釈が多数を占めているので、必ずしも晩年の織田信長が法華宗に帰依していたとは限らないようにも思います。

やはり、織田信長は神を信じていなかった、ただ単に宗教勢力を利用していただけと考える人もまた多数を占めています。

ー(・・? ー・ー

『侍 (サムライ) 』という文字に 「寺」 という文字がついており、律令制、荘園制の領域?‥ とか、寺と侍、僧兵、寺社勢力など‥ の時代が昔にあり、晩年の織田信長が拠点としていた本能寺は宗教施設であると同時に『武器庫 / 軍事施設』でもあったようです。同じく、織田信長が焼いた本願寺にも僧兵がいました。*今は違う

安土宗論 (題目と念仏の衝突) の時代は、念仏を唱える浄土系よりも ⇔ 題目を唱える法華宗の勢いが増していたので、織田信長は『軍事バランス』ため法華宗 (題目) 側に 「不利な採点 (ジャッジ) 」 を下したという人もいます。

ー・→

(・・? 実は、織田信長が安土宗論 (題目と念仏の衝突) のレフリ (審判) をした時、五山派で臨済宗 (禅宗系) の鉄叟景秀 (てつそう けいしゅう) を審判者に招いていたという。

‥ー・→ そこで信長は「それなら審判者を派遣するから、経過を書類にして勝負の経過を報告せよ」と申しつけ、京都五山の内でも指折りの博学で評判の、日野に住む臨済宗南禅寺・建仁寺長老・鉄叟景秀 (てつそう けいしゅう) を審判者に招いた。そして折り良く因果居士 (いんが こじ) が安土に来ていたので、彼も審判に加えて、安土の町外れに有る浄土宗の寺浄厳院の仏殿に於いて宗論を行った。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9C%9F%E5%AE%97%E8%AB%96

ー(・・? ー・ー

安土宗論 (題目と念仏の衝突) とき、織田信長がレフリ (審判) に招いた五山派の禅宗は、「題目と念仏」 どちらでもないという。

*3つとも違う

禅宗系の仏教では、浄土系の仏教のように念仏を唱えて救われる 「他力本願」 の考えではなく ⇔ 「自力本願」 だといいます。

ー大別するとー・→

禅宗系 → 臨済宗、曹洞宗、黄檗宗‥

題目系 → 法華宗 / 日蓮宗‥

念仏系 → 浄土宗、浄土真宗、時宗‥

密教系 → 天台宗、真言宗‥

その他‥ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3322511.html#bmb=1

また時代とともに、複数の教えを混ぜ合わせた宗派、重き / 比率など‥ あるようです。

ー・ー

明治時代ころ?‥

女流歌人・与謝野晶子は、鎌倉の大仏を 「お釈迦さま」 と歌いました。

その歌は『お蔵入り』になったと云われています。

(・・;) わたしくは 「お釈迦さま」 ではなく ⇔『阿弥陀さま』と‥