巨根伝説

公園のベンチで、

ランニング姿の『おっさん』が新聞を読んでいました。

あの『おっさん』は、

政治に興味があるのか ? そうだ!あの『おっさん』を市長にしてみよう!

ー(・・? ー・ー

聖武天皇の娘・称徳天皇 (孝謙天皇)

は、臣 (おみ) 、連 (むらじ) 、宿祢 (すくね) 、真人 (まひと) といった今でいう爵位 (しゃくい) にあたる姓 (かばね) を、当時非常に身分の低い『おに』と呼ばれた人々に与えていました。その事は、姓のもつ権威を引き下げ『秩序』の崩壊を目論んでいたと考えられています。

こんな世の中 (`_´) 壊してしまえ爆弾

称徳天皇は、新しい『秩序』=新しい『王権』を崩壊させ ⇔ 古い『王権』に戻りたい‥ と思っていました。

聖武天皇と光明皇后の娘・孝謙上皇は、2度目の復権 = 重祚 (ちょうそ) して再び称徳天皇として即位しました。

ー・ー

奈良時代、

寺院の力がたいそう強くなり、政治への介入が大きな問題となりました。

奈良の平城京 ~ 京都の平安京に遷都した理由1つに、僧侶の政治への影響力を払拭するためと云われています。

ー・→

称徳天皇の代に、国家の一大スキャンダル『道鏡事件』がおこりました。日本書紀には道鏡は『巨根伝説』を持つ怪僧と記されています。

弓削道鏡 (ゆげのどうきょう) という僧侶は、初期密教 (祈りの力で病を治す) を持っていました。

*当時の僧侶は祭祀のほか、文学、薬学、医学など‥お医者さん的役割を備えていました。

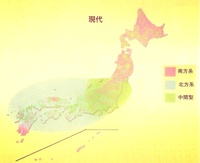

弓削道鏡は、いまの大阪府は河内国八尾市で生まれ、部民性の時代に弓を作る弓削部 (ゆげべ) 、矢を作る矢作部 (やはぎべ) の集落があり、矢を背負って運ぶことから「矢負い」が「矢尾」になり「八尾」になったという説がある。

そこは、『軍事と祭祀』を司る古い王権 = 物部氏の拠点でありました。

物部氏の語源には、武士 (もののふ) と霊魂 (もののけ) という『軍事と祭祀』を備えた古い『王権』名のこりがあります。

天皇家の古い王権は、

大伴氏 → 物部氏 → 蘇我氏 → 藤原氏と続きます。そして今は、藤原摂関家の時代です。

聖武天皇と娘・称徳天皇ともに、新しい『王権』= 藤原氏の血を引いていますが ⇔ 古い『王権』= 大伴氏 → 物部氏 → 蘇我氏の血も引いています。

新しい『王権』から古い『王権』に戻りたい‥ と思った事件が『道鏡事件』でありました。その時の計画は失敗しましたが、藤原氏による藤原氏のための官僚国家体制 = 隠れ社会主義体制は、今でも続いています。

その時の計画は、やりすぎな1面がありましたが ⇔ 聖武天皇と娘・称徳天皇は、『血』よりも『心』を選んで大仏建立を行いました。その大仏は → 終わりはじまる → 華厳経の『教え』であったため、大仏が完成すると → 本当に終わり始まりました → それが、奈良の平城京 ~ 京都の平安京に遷都した1つ理由でもありました。

物部守屋のフルネームは『物部弓削守屋大連』といい、弓削道鏡は物部守屋の子孫でした。

ー(・・?ー・ー

769年、道鏡が天皇になりかける‥『道鏡事件』が起きていました。

738年、大仏が完成する前に「聖武天皇」は娘の「阿倍内親王」に皇位を譲ることに決めていました。

阿倍内親王は『孝謙天皇』として即位します。しかし、天皇に即位しても、当時は孝謙天皇の母親・光明皇后 = 藤原光明子と、その甥である藤4子の長男・藤原武智麻呂の息子 → 藤原仲麻呂 (後の『恵美押勝 (えみのおしかつ)』の2人が実権を握っており、孝謙天皇は形だけの天皇という地位でした。

757年、聖武上皇が亡くなり、その2年後には母親の光明子が病に倒れてしまいます。孝謙天皇は母親の光明子を看病するため天皇を引退することを決意します。そして聖武天皇の遺言を無視して、光明皇后、孝謙上皇、藤原仲麻呂の3人にとって操りやすい人物 → 大炊 (おおい) 王を淳仁天皇として即位させます。

760年

天皇を引退して上皇となった孝謙上皇の看病の甲斐も無く母の光明子は亡くなってしまい、その看病疲れからか孝謙上皇自身も倒れてしまいます。

そして、倒れた孝謙上皇を看病するため看病禅師・弓削道鏡 (ゆげのどうきょう) という僧侶が登場します。

当時の僧侶は祭祀のほか、文学、薬学、医学など‥お医者さん的役割を備えていました。

初期密教 (お祈りにより仏の呪力を用いる仏教) を学んだ道鏡は、呪法を用いて孝謙上皇の病気を治し、これによって孝謙上皇の厚い信頼を得ることになります。

聖武天皇の独り娘として育てられた孝謙上皇は、ここで初めて♪心トキメキ♪する男性に巡り会ったと説もある。

そしてこの頃から権力者であった藤原仲麻呂を疎ましく思うようになり、

孝謙上皇vs淳仁天皇と藤原仲麻呂の対立が表面化し、孝謙上皇の寵愛を受け、次第に力を増してくる弓削道鏡に対して ⇔ 新しい『王権』→ 藤原仲麻呂 (恵美押勝) は衰退の一途を辿り始めます。

弓削道鏡は、河内国の八尾で生まれた古い『王権』→ 物部氏の子孫でありました。称徳天皇 (孝謙上皇) は、弓削道鏡をいろんな意味で可愛がっていました。

病に倒れた女帝を初期密教 (祈りの力で治す) ため弓削道鏡は、女帝の信頼を急速に得ていきます。とうとう道鏡は法王の位にまでのぼり、その一族や弟子の僧たちも高い位につきました。

世継ぎのいない女帝は道鏡を次の天皇にしようと考えました。

そんな中、危機感を覚えた藤原仲麻呂は孝謙上皇に対して「道鏡が『物部守屋』の地位と名前を継ごうと作戦を練っている。← 新しい『王権』~古い『王権』に戻そうとしている。」と告げ、道鏡を遠ざけるように進言します。

それに対して ⇔ 怒った称徳天皇 (孝謙上皇) は、藤原仲麻呂 (恵美押勝) の役職をクビにします。さらに後ほど、それに反乱を起こした仲麻呂の息子と淳仁天皇までも廃位させ、淡路島に島流しにして幽閉します。

*淳仁天皇という名前は明治時代につけられた名前で、昔は『淡路廃帝』という、かわいそうな名前で呼ばれていました。

昔の政権交代は、残酷と思えるけど ⇔ そういう時代でありました。

ー・ー

764年

敵対する邪魔者がいなくなった孝謙上皇は重祚 (ちょうそ) して、再び「称徳天皇」として即位します。

こうなるともう誰も称徳天皇を止められません。そして更に翌年の766年、称徳天皇は道鏡に「天皇」の一歩手前 「法王」という位を新設して授けます。

称徳天皇 (女帝) は、いろいろな意味で道鏡をかわいがっており、その天皇に九州大宰府より、とてつもない噂が流れます。

九州の宇佐八幡宮より「道鏡を皇位 (天皇) にすれば、 天下泰平 (世の中がおさまる) になる。」という 宇佐神宮の宣託を奏上 =『お告げ』が出ました。

この『お告げ』=『ご神託』が正 (まこと) か否 (いな) か ? で大騒動が起きました。

*実はこの『お告げ』には裏があり、大宰府の長官である大宰帥は、道鏡の弟である弓削浄人でありました。これに、九州全域の神社を管轄する長官である中臣習宜阿曽麻呂 (なかとみすげのあそまろ) が出世をたくらみ、ニセモノの『ご神託』を創作したとされています。

‥そうとは知らない称徳天皇‥

独身で世継ぎのいない称徳天皇は、いろんな意味で可愛がっていた道鏡を天皇にしたかった⇔しかし、果たして皇族以外の者を皇位(天皇)に就けていいものだろうか‥?‥

よし! もう一度『お告げ』を聞いてこさせよう! と‥ ここは慎重策を採り、信頼していた尼・和気法均 (わけのほうきん) = 和気広虫と彼女の弟・和気清麻呂 (わけのきよまろ) を派遣しました。

ここで再び藤原氏が動きます。中心となったのは藤原百川(藤原宇合の子)で、和気清麻呂に「道鏡を天皇に就けよなんて『お告げ』を報告してはいかん」などと耳打ちします。そして、宇佐八幡宮から帰ってきた和気清麻呂は、「その『お告げ』は偽りでした。皇族の血統を絶やしてはいけません、とのこと」と報告します。

やはりダメだったか‥

弓削道鏡を天皇にしたかった称徳天皇にとつて、残念な報告でありました。しかし、いかに称徳天皇であっても『ご神託』は『ご神託』。どうあがいても『ご神託』を覆すことは出来ません。あまりにもショックだったせいか、称徳天皇は激怒し、なんと!『お告げ』を聞きに派遣した『和気清麻呂』を別部汚麻呂 (わけべのきたなまろ) と改名し、さらに姉の『和気広虫』を別部狭虫 (わけべのせまむし) と、改名させ、大隈と備後に流刑=島流しにしました。『宇佐八幡宮神託事件』・769年

ー(・・? ー・ー

その後、称徳天皇が亡くなると、道鏡の地位も下がりました。そして、弓削道鏡は下野国の薬師寺の別当として左遷され、2年後に死去しました。

そして時代は平安京へと移って行きます。