神さま、仏さま、王さま

1460 (天順4) 年 6月5日

琉球国の6代目・尚泰久 王が亡くなる。

尚泰久 王は、琉球の歴代王の中で最も仏教に帰依した王でありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077824.html 尚泰久 王は、男子が7人、女子が2人、妃 (つま) が3人いたとされています。

6代目・ 尚泰久 王が亡くなると、再び‥王位継承権の争いが起こりました。

通例だと、王の長男、次男、正室の子が王位に就きますが、王の三男(側室の子)である尚徳(19歳)が、7代目・尚徳 王になりました。

三男(側室の子)である尚徳が、長男(正室の子)、次男の兄たちを押し退けて即位したいきさつには、後宮(御内原/うーちばる)の存在がありました。

首里城の前にある御庭(うなー)と呼ばれる広場では「政治」が行われ⇔後ろにある 御内原(うーちばる)という後宮(こうきゅう)では『祭祀』が行われていました。*琉球国は「祭政一致」でありました。

首里城「正殿」の正式名称は、『百浦添御殿(ももうらそえうどぅん)』といいます。*「首里城」の前の王城が『浦添城』で、浦添城~首里城に移転、遷都した説があります。

ー(・・?ー・ー

なぜか? 後ろの人々→祭祀を行う人々 施設など‥「百」という文字を使用しているように思います。 http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-11806961059.html?frm=theme

例えば、桃太郎のモデル→吉備津彦が退治した鬼の『あだ名』が温羅 (うら) という百済の王子で、温羅 (うら) の『本名』は吉備冠者 (きびのかじゃ) といい、吉備津彦の『本名』は五十狭‥?という名前でありました。桃太郎=吉備津彦は自分が亡ぼした鬼(うら)の名前を引き継いでいました。*本名は足利高氏→足利尊氏(たかうじ)も滅ぼした後醍醐天皇(尊治親王)の「尊」という名前を背負っていました。

話し飛んでいますが、吉備津彦のお姉さん→百襲媛(ももそひめ)の百(もも)が桃太郎の桃(もも)に‥?‥百済の王子・温羅(うら)の 百(もも/桃) ‥?‥ という人もいます。

桃太郎(吉備津彦)のお姉さんの名前は、

倭迹迹日百襲媛(ヤマトとと ヒ ももソヒメ)という巫女であり、畿内の『箸墓古墳』という所に眠っています。

6代目・ 尚泰久 王の長女(正室の子)の名前も、百十踏揚(ももとふみあがり)という祝女(神女/ノロ)でありました。 http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-11794635677.html

百十踏揚(ももとふみあがり)は、2回目の政略結婚をして、今の沖縄市で生活をしていました。

なぜか?沖縄市には、『倉敷』という部落がありました。回りを見渡すと、倉敷ダム、山城ダム、長浜ダムなど‥天女伝説、お茶伝説という共通点が見えてきます。

名前は違うけど、「桃太郎伝説」とその後の『白鳥伝説 / 天女伝説 / お茶伝説』には連続性が見られます。そして、吉備国と玉城(たまぐすく)の役割が非常によく似ていました。 http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-11770976251.html 琉球の王統、王権が交替する時、必ず玉城(たまぐすく)が登場してきます。*玉城(たまぐすく)は、祭祀色が強い城(グスク)です。

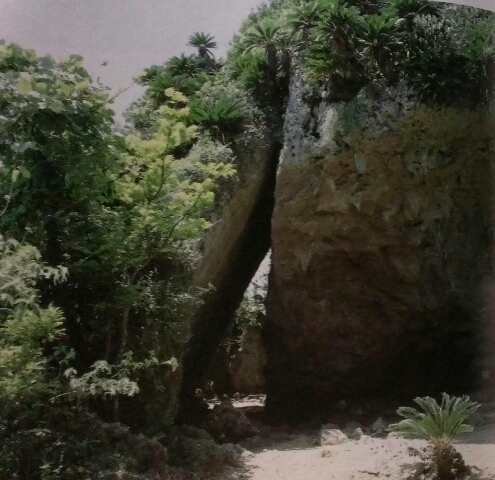

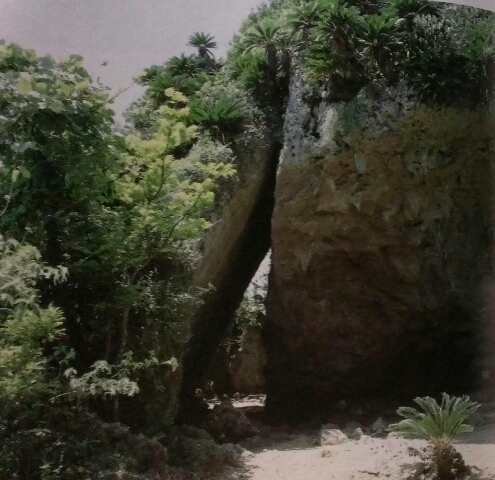

玉城(たまぐすく)の勢力を中心にして、 後宮(御内原 / うーちばる)の背中(東方 / あがりかた)には 斎場御嶽(せーふぁうたき)という「原」→『お腹』で秘密の祭祀が行われていました。

∧斎場御嶽 (せーふぁうたき) は太陽の東方 (あがりかた) にあり∧二股∧の生殖器信仰を意味しており、さらに後ろ→太陽の東方 (あがりかた) には、神の島→『久高島』がありました。*それは秘密 (ひみつ) の信仰でした。

ー(・・?ー・ー

話の内容は複雑になりますが、

三男(側室の子)である尚徳が、長男(正室の子)、次男の兄たちを押し退けて即位した時、正室の長男と次男、長女・ 百十踏揚(ももとふみあがり)は、 玉城(たまぐすく)に落ち逃げました。*祝女(神女 / ノロ)である 長女・ 百十踏揚(ももとふみあがり)も? 玉城(たまぐすく)に落ち逃げました。

(・・? その事は‥祭祀を行う 祝女 (神女 /ノロ) にも上下関係があったからだと思われます。

正室の子ではなく⇔側室の子→7代目・尚徳 王(三男)の母親の名前は、

宮里阿護母志良礼(みやざとあごもしられ)という女性でありました。

宮里 (みやざと) というのは、越来 (ごえく / 今の沖縄市) 村にある「地名」からきた『人名』で 阿護母志良礼 (あごもしられ) というのは、国王に認められた神職の名前でありました。

大きく分別すると、

国営の祝女 (ぬーる / ノロ) と民営の神女 (ユタ) など‥ありますが、

細かく分別すると、

国王→「聞得大君(国王の姉妹)→阿応理屋恵(王妃)と佐司笠(王族子女)→ 大阿母志良礼 → 阿護母志良礼 」など‥ 国営の祝女 (ぬーる /ノロ) がいて、その下に → 各地区の民営の神女(ユタ)という神人(かみんちゅ)が存在していました。

国王が神人に否定される場合もありました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-10955800887.html

そこで ?‥少し気になる事がありました。

ー(・・?ー・ー

7代目・尚徳 王(三男)の父親→6代目・尚泰久 王は仏教に帰依していました。そして、首里城の正殿(百浦添御殿/ももうらそえうどぅん)には、通称・万国津梁の鐘という梵鐘(ぼんしょう)が掛けられていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077824.html

祭祀を行う太陽の東方 (あがりかた) には「神さま」⇔ 太陽の入る方 (西 / いり) には『仏さま』の?‥思いました。

東→神さま⇔王さま⇔仏さま←西

正殿(百浦添御殿)は 正(前)で後ろの100たろう?‥見えてしまいました。

主に、表の都・首里城には、王の世子→長男、正室の子が住み 裏の都・浦添城には、王の王子→次男、三男、側室の子が住んでいました。表の都が首里城 ⇔ 裏の都が浦添城 、 第1の都が首里城 ⇔ 第2の都が越来城という関係でした。

太陽の東 (あがり) と西 (いり) 、表と裏、第1と第2、日本島と中国島、日本列島と朝鮮半島、東アジアなど‥見えてきました。

ー(・・?ー・ー

7代目・尚徳 王の時代、日本列島、朝鮮半島、中国島、東南アジアなど‥幅広く交易が展開し、朝鮮半島から『高麗式大蔵経』という仏典全集(経典)が贈られました。*大蔵経とは、キリスト教の「聖書」、イスラム教の「コーラン」に相当する仏教の「お経」に使用するあこがれの経典のようでありました。そうすると、仏教に帰依した6代目・尚泰久 王の子→7代目・尚徳 王も仏教に通じていたように思います。

仏教に帰依した6代目・尚泰久 王の初期の頃の拠点 には、倉敷ダム、山城ダム、長浜ダムなど‥天女伝説、お茶伝説という共通点が見えてきます。

名前は違うけど、「桃太郎伝説」とその後の『白鳥伝説 / 天女伝説 / お茶伝説』には連続性が見られます。

その後さらに‥

不思議な出来事が起こりました

これから先見てみようと思います

しかし、それは‥

秘密(ひみつ / タブー)の園(その)でもありました。

琉球国の6代目・尚泰久 王が亡くなる。

尚泰久 王は、琉球の歴代王の中で最も仏教に帰依した王でありました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077824.html 尚泰久 王は、男子が7人、女子が2人、妃 (つま) が3人いたとされています。

6代目・ 尚泰久 王が亡くなると、再び‥王位継承権の争いが起こりました。

通例だと、王の長男、次男、正室の子が王位に就きますが、王の三男(側室の子)である尚徳(19歳)が、7代目・尚徳 王になりました。

三男(側室の子)である尚徳が、長男(正室の子)、次男の兄たちを押し退けて即位したいきさつには、後宮(御内原/うーちばる)の存在がありました。

首里城の前にある御庭(うなー)と呼ばれる広場では「政治」が行われ⇔後ろにある 御内原(うーちばる)という後宮(こうきゅう)では『祭祀』が行われていました。*琉球国は「祭政一致」でありました。

首里城「正殿」の正式名称は、『百浦添御殿(ももうらそえうどぅん)』といいます。*「首里城」の前の王城が『浦添城』で、浦添城~首里城に移転、遷都した説があります。

ー(・・?ー・ー

なぜか? 後ろの人々→祭祀を行う人々 施設など‥「百」という文字を使用しているように思います。 http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-11806961059.html?frm=theme

例えば、桃太郎のモデル→吉備津彦が退治した鬼の『あだ名』が温羅 (うら) という百済の王子で、温羅 (うら) の『本名』は吉備冠者 (きびのかじゃ) といい、吉備津彦の『本名』は五十狭‥?という名前でありました。桃太郎=吉備津彦は自分が亡ぼした鬼(うら)の名前を引き継いでいました。*本名は足利高氏→足利尊氏(たかうじ)も滅ぼした後醍醐天皇(尊治親王)の「尊」という名前を背負っていました。

話し飛んでいますが、吉備津彦のお姉さん→百襲媛(ももそひめ)の百(もも)が桃太郎の桃(もも)に‥?‥百済の王子・温羅(うら)の 百(もも/桃) ‥?‥ という人もいます。

桃太郎(吉備津彦)のお姉さんの名前は、

倭迹迹日百襲媛(ヤマトとと ヒ ももソヒメ)という巫女であり、畿内の『箸墓古墳』という所に眠っています。

6代目・ 尚泰久 王の長女(正室の子)の名前も、百十踏揚(ももとふみあがり)という祝女(神女/ノロ)でありました。 http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-11794635677.html

百十踏揚(ももとふみあがり)は、2回目の政略結婚をして、今の沖縄市で生活をしていました。

なぜか?沖縄市には、『倉敷』という部落がありました。回りを見渡すと、倉敷ダム、山城ダム、長浜ダムなど‥天女伝説、お茶伝説という共通点が見えてきます。

名前は違うけど、「桃太郎伝説」とその後の『白鳥伝説 / 天女伝説 / お茶伝説』には連続性が見られます。そして、吉備国と玉城(たまぐすく)の役割が非常によく似ていました。 http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-11770976251.html 琉球の王統、王権が交替する時、必ず玉城(たまぐすく)が登場してきます。*玉城(たまぐすく)は、祭祀色が強い城(グスク)です。

玉城(たまぐすく)の勢力を中心にして、 後宮(御内原 / うーちばる)の背中(東方 / あがりかた)には 斎場御嶽(せーふぁうたき)という「原」→『お腹』で秘密の祭祀が行われていました。

∧斎場御嶽 (せーふぁうたき) は太陽の東方 (あがりかた) にあり∧二股∧の生殖器信仰を意味しており、さらに後ろ→太陽の東方 (あがりかた) には、神の島→『久高島』がありました。*それは秘密 (ひみつ) の信仰でした。

ー(・・?ー・ー

話の内容は複雑になりますが、

三男(側室の子)である尚徳が、長男(正室の子)、次男の兄たちを押し退けて即位した時、正室の長男と次男、長女・ 百十踏揚(ももとふみあがり)は、 玉城(たまぐすく)に落ち逃げました。*祝女(神女 / ノロ)である 長女・ 百十踏揚(ももとふみあがり)も? 玉城(たまぐすく)に落ち逃げました。

(・・? その事は‥祭祀を行う 祝女 (神女 /ノロ) にも上下関係があったからだと思われます。

正室の子ではなく⇔側室の子→7代目・尚徳 王(三男)の母親の名前は、

宮里阿護母志良礼(みやざとあごもしられ)という女性でありました。

宮里 (みやざと) というのは、越来 (ごえく / 今の沖縄市) 村にある「地名」からきた『人名』で 阿護母志良礼 (あごもしられ) というのは、国王に認められた神職の名前でありました。

大きく分別すると、

国営の祝女 (ぬーる / ノロ) と民営の神女 (ユタ) など‥ありますが、

細かく分別すると、

国王→「聞得大君(国王の姉妹)→阿応理屋恵(王妃)と佐司笠(王族子女)→ 大阿母志良礼 → 阿護母志良礼 」など‥ 国営の祝女 (ぬーる /ノロ) がいて、その下に → 各地区の民営の神女(ユタ)という神人(かみんちゅ)が存在していました。

国王が神人に否定される場合もありました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-10955800887.html

そこで ?‥少し気になる事がありました。

ー(・・?ー・ー

7代目・尚徳 王(三男)の父親→6代目・尚泰久 王は仏教に帰依していました。そして、首里城の正殿(百浦添御殿/ももうらそえうどぅん)には、通称・万国津梁の鐘という梵鐘(ぼんしょう)が掛けられていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7077824.html

祭祀を行う太陽の東方 (あがりかた) には「神さま」⇔ 太陽の入る方 (西 / いり) には『仏さま』の?‥思いました。

東→神さま⇔王さま⇔仏さま←西

正殿(百浦添御殿)は 正(前)で後ろの100たろう?‥見えてしまいました。

主に、表の都・首里城には、王の世子→長男、正室の子が住み 裏の都・浦添城には、王の王子→次男、三男、側室の子が住んでいました。表の都が首里城 ⇔ 裏の都が浦添城 、 第1の都が首里城 ⇔ 第2の都が越来城という関係でした。

太陽の東 (あがり) と西 (いり) 、表と裏、第1と第2、日本島と中国島、日本列島と朝鮮半島、東アジアなど‥見えてきました。

ー(・・?ー・ー

7代目・尚徳 王の時代、日本列島、朝鮮半島、中国島、東南アジアなど‥幅広く交易が展開し、朝鮮半島から『高麗式大蔵経』という仏典全集(経典)が贈られました。*大蔵経とは、キリスト教の「聖書」、イスラム教の「コーラン」に相当する仏教の「お経」に使用するあこがれの経典のようでありました。そうすると、仏教に帰依した6代目・尚泰久 王の子→7代目・尚徳 王も仏教に通じていたように思います。

仏教に帰依した6代目・尚泰久 王の初期の頃の拠点 には、倉敷ダム、山城ダム、長浜ダムなど‥天女伝説、お茶伝説という共通点が見えてきます。

名前は違うけど、「桃太郎伝説」とその後の『白鳥伝説 / 天女伝説 / お茶伝説』には連続性が見られます。

その後さらに‥

不思議な出来事が起こりました

これから先見てみようと思います

しかし、それは‥

秘密(ひみつ / タブー)の園(その)でもありました。