遷都 (せんと) News

2014年の平成26年

首里城 (すいじょう) を遷都 (せんと) する‥と、いう News が流れてきました。

まづ、

首里城を遷 (うつ) す前に、進貢船に乗り移ります。

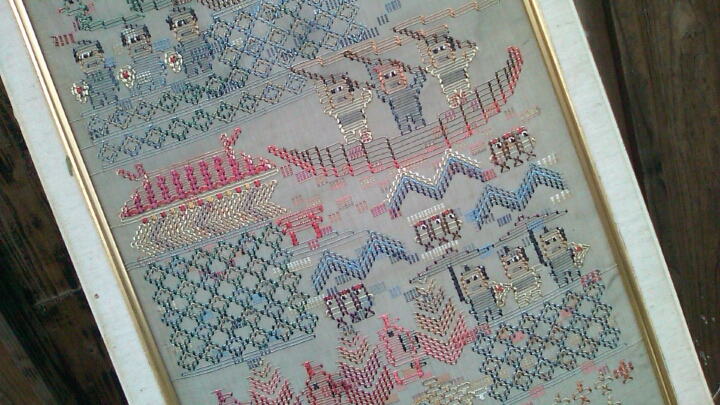

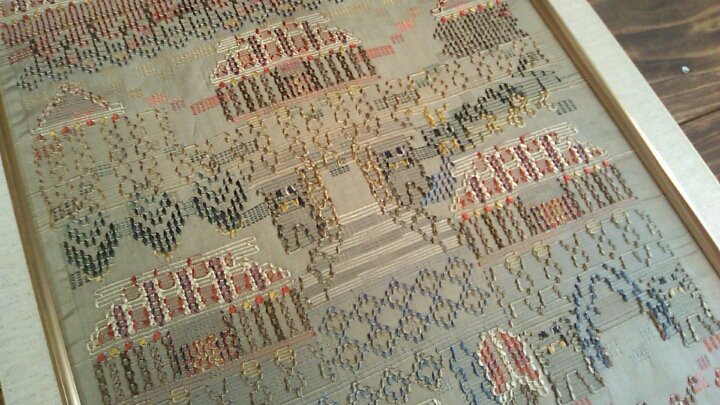

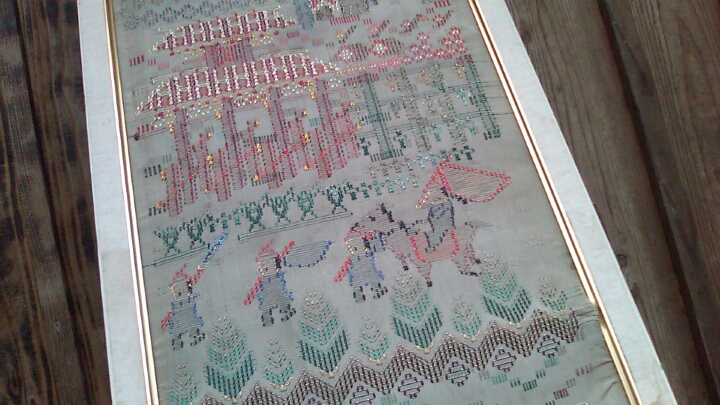

わたしたちは、 進貢船を写生 (うつ) してみました‥

今度は、 複数の進貢船を映してみました。

わたしたちも、複数の進貢船を写生 (うつ) してみました。

船に乗り移ると、島が見えてきました。

島の上から、御物城 (うむぬぐすく) という倉庫城 と三重城 (みーぐしく) という海城 (監視台) が見えてきました。

すぐ近くには、波之上宮もあります。

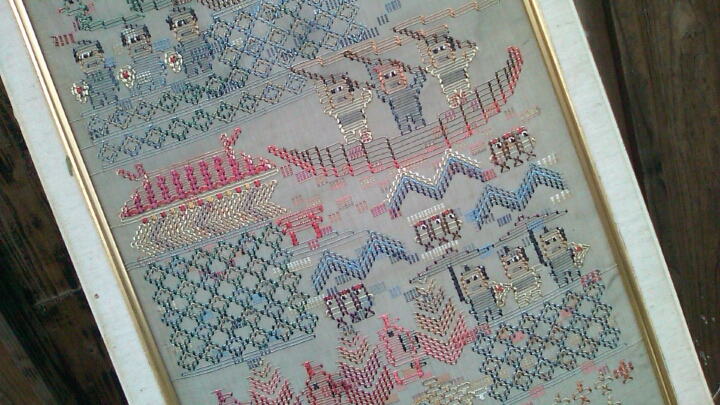

波之上宮と御物城を写生 (うつ) してみました。

「めんそうれ (いらっしゃいませ) 」と、現地の人々が登場してきました。

*「めんそうれ」とは『参り召しおはれ』が転訛した言葉とも云われています。

波之上宮、御物城、三重城は、浮島 (那覇島) の中にあります。

浮島 (那覇島) と沖縄島は少しだけ離れていました。

首里城は沖縄島の中にあるので、海を渡りたいのですが、進貢船で渡るには海が浅すぎるという問題が生まれてきました。そのほか、潮の干満 (満ち引き) を気にして歩かなければなりません。

そこで、那覇島 (浮島) と沖縄島を繋ぐ橋 (はし) が作られるようになりました。

1451年 尚金福 王の時代に「長虹堤」という海中道路 (橋脚) が架けられました。「長虹堤」が完成すると、潮の干満 (満ち引き) を気にせづ、歩けるようになりました。

一行が、那覇島 (浮島) ~沖縄島に渡ると同時に、ある石門が登場してきます。

その石門の向こうには歴代王の霊魂 (まぶい) が眠る崇元寺があり、そこで諭祭という儀式が行なわれます。

歴代王が眠る崇元寺の前を通る際、どんなに偉い人でも一度、馬から降りなければならない『下馬碑』が建っていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7032606.html

崇元寺で諭祭を終えた一行は、首里城へと向かいます。

やがて、守礼門が見えてきました。

一行は、守礼門をくぐる事にしました。

守礼門の次に歓会門が見えてきます。

*「歓会門」とは漢訳で、和訳だと『あまへ門』→よろこび、歓迎を意味する接客用の門であったようです。

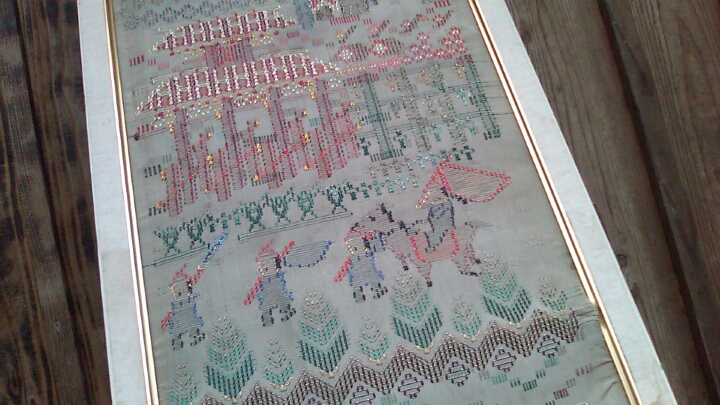

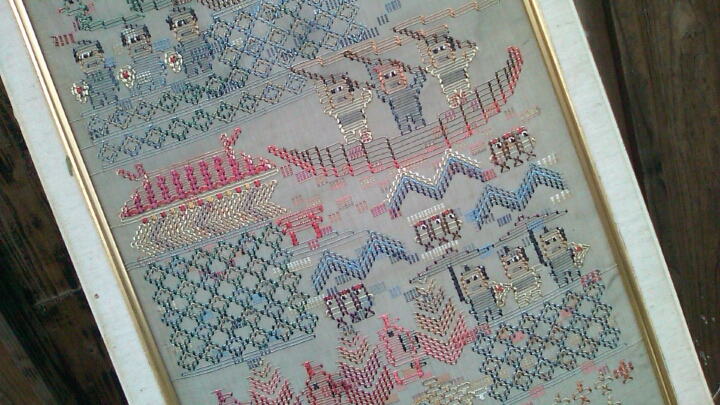

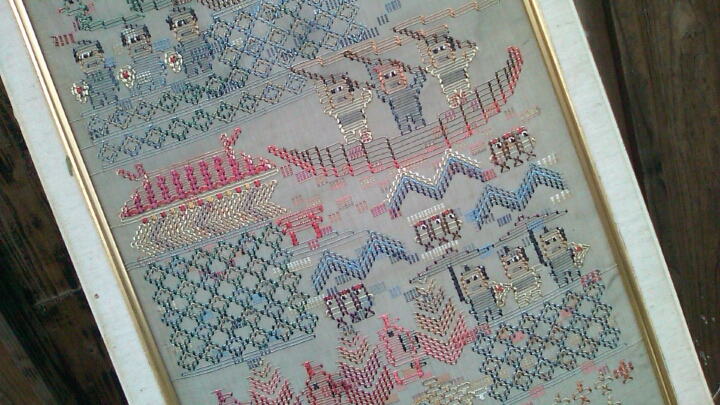

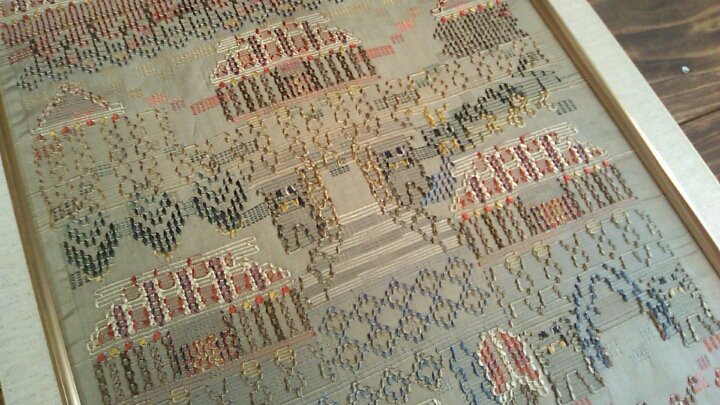

守礼門と歓会門を写生 (うつ) してみました。

歓会門をくぐると、

龍樋 (りゅうひ) と瑞泉門が見えてきます。

*龍樋と瑞泉門は、ともに泉水に関する意味だといいます。

龍樋の龍の口から湧水が流れていました。

*今は流れていません。

*これは↑大山の龍です↑ こんな感じだったか?‥と、想像してみました。

龍樋 (湧水) と瑞泉門の次は、漏刻門と広福門が見えてきます。

漏刻 (ろうこく) とは水時計て計った時刻の事で、漏刻門のとなりには、日影台という日時計があります。

漏刻門 (水時計) と日影台 (日時計) は時刻に関する‥云われています。

これまで、守礼門→歓会門→龍樋→瑞泉門→漏刻門→広福門→と歩いて行きました。

そのほか、各門をくぐると、奉神門が見えてきます。

奉神門に入ろうとすると、入場券の切符をきる人が立っていました。

(・_・; 奉神門の向こう側に首里城の正殿があるのですが、奉神門から先は有料になっていました‥

(*_*) 一行は、金銭問題から首里城の中に入る事ができませんでした。不況の波を感じてしまいます。

一行は 首里城を写生 (うつ) して帰省する事にしました。

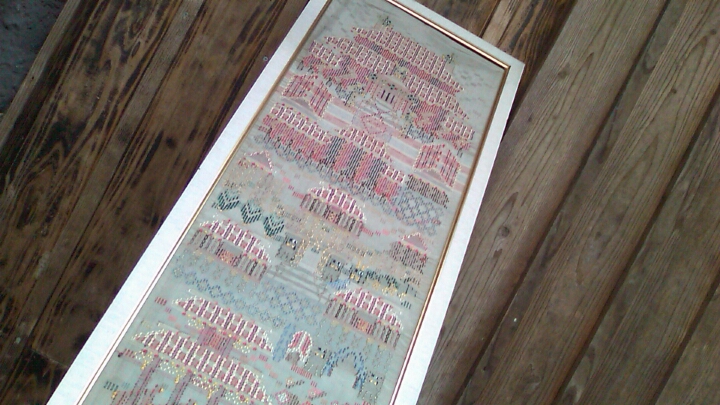

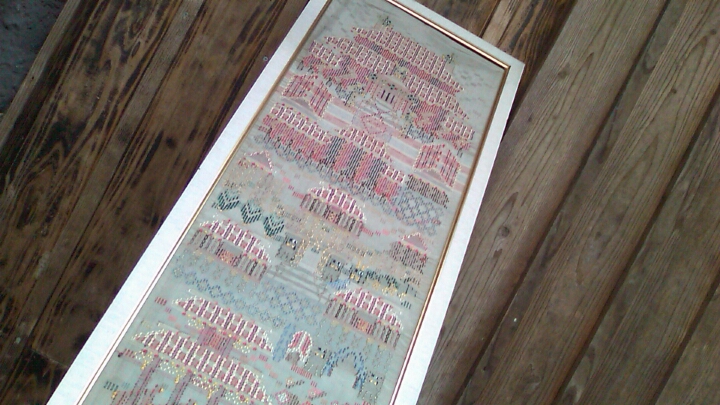

↑首里城の全体図です。

首里城の全体図を写生 (うつ) してみました。

首里城を写生 (うつ) し終えた一行は、沖縄島~那覇島 (浮島) へと向かいます。

「またんちゃーびらさい (またお会いしましょう) 」‥と、那覇島の人々に見送られ帰って行きました。

*「またんちゃーびらさい」は→『また来はべらさい』‥ 侍 (はべ) る→侍 (さび) ら→と?‥転訛した言葉だと云われています。

一行は ⇔ 「にふぇーでーびる (ありがとう) 」‥と、言って那覇島をあとにしました。

* ありがとう→

沖縄島→二拝で侍べる(にふぇーでーびる)、

宮古島→嘆願恃んで (たんでぃがーたんでぃ)?

石垣島→三拝云う (みーふぁいゆー)

中国島→謝謝 (ありがとー)?

‥と?‥ 云うようです。

ー(・・?ー・ー

遷都 News

都を遷す (移す / うつす) →撮す→映す→写生 (うつ) す News でした。

首里城 (すいじょう) を遷都 (せんと) する‥と、いう News が流れてきました。

まづ、

首里城を遷 (うつ) す前に、進貢船に乗り移ります。

わたしたちは、 進貢船を写生 (うつ) してみました‥

今度は、 複数の進貢船を映してみました。

わたしたちも、複数の進貢船を写生 (うつ) してみました。

船に乗り移ると、島が見えてきました。

島の上から、御物城 (うむぬぐすく) という倉庫城 と三重城 (みーぐしく) という海城 (監視台) が見えてきました。

すぐ近くには、波之上宮もあります。

波之上宮と御物城を写生 (うつ) してみました。

「めんそうれ (いらっしゃいませ) 」と、現地の人々が登場してきました。

*「めんそうれ」とは『参り召しおはれ』が転訛した言葉とも云われています。

波之上宮、御物城、三重城は、浮島 (那覇島) の中にあります。

浮島 (那覇島) と沖縄島は少しだけ離れていました。

首里城は沖縄島の中にあるので、海を渡りたいのですが、進貢船で渡るには海が浅すぎるという問題が生まれてきました。そのほか、潮の干満 (満ち引き) を気にして歩かなければなりません。

そこで、那覇島 (浮島) と沖縄島を繋ぐ橋 (はし) が作られるようになりました。

1451年 尚金福 王の時代に「長虹堤」という海中道路 (橋脚) が架けられました。「長虹堤」が完成すると、潮の干満 (満ち引き) を気にせづ、歩けるようになりました。

一行が、那覇島 (浮島) ~沖縄島に渡ると同時に、ある石門が登場してきます。

その石門の向こうには歴代王の霊魂 (まぶい) が眠る崇元寺があり、そこで諭祭という儀式が行なわれます。

歴代王が眠る崇元寺の前を通る際、どんなに偉い人でも一度、馬から降りなければならない『下馬碑』が建っていました。http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7032606.html

崇元寺で諭祭を終えた一行は、首里城へと向かいます。

やがて、守礼門が見えてきました。

一行は、守礼門をくぐる事にしました。

守礼門の次に歓会門が見えてきます。

*「歓会門」とは漢訳で、和訳だと『あまへ門』→よろこび、歓迎を意味する接客用の門であったようです。

守礼門と歓会門を写生 (うつ) してみました。

歓会門をくぐると、

龍樋 (りゅうひ) と瑞泉門が見えてきます。

*龍樋と瑞泉門は、ともに泉水に関する意味だといいます。

龍樋の龍の口から湧水が流れていました。

*今は流れていません。

*これは↑大山の龍です↑ こんな感じだったか?‥と、想像してみました。

龍樋 (湧水) と瑞泉門の次は、漏刻門と広福門が見えてきます。

漏刻 (ろうこく) とは水時計て計った時刻の事で、漏刻門のとなりには、日影台という日時計があります。

漏刻門 (水時計) と日影台 (日時計) は時刻に関する‥云われています。

これまで、守礼門→歓会門→龍樋→瑞泉門→漏刻門→広福門→と歩いて行きました。

そのほか、各門をくぐると、奉神門が見えてきます。

奉神門に入ろうとすると、入場券の切符をきる人が立っていました。

(・_・; 奉神門の向こう側に首里城の正殿があるのですが、奉神門から先は有料になっていました‥

(*_*) 一行は、金銭問題から首里城の中に入る事ができませんでした。不況の波を感じてしまいます。

一行は 首里城を写生 (うつ) して帰省する事にしました。

↑首里城の全体図です。

首里城の全体図を写生 (うつ) してみました。

首里城を写生 (うつ) し終えた一行は、沖縄島~那覇島 (浮島) へと向かいます。

「またんちゃーびらさい (またお会いしましょう) 」‥と、那覇島の人々に見送られ帰って行きました。

*「またんちゃーびらさい」は→『また来はべらさい』‥ 侍 (はべ) る→侍 (さび) ら→と?‥転訛した言葉だと云われています。

一行は ⇔ 「にふぇーでーびる (ありがとう) 」‥と、言って那覇島をあとにしました。

* ありがとう→

沖縄島→二拝で侍べる(にふぇーでーびる)、

宮古島→嘆願恃んで (たんでぃがーたんでぃ)?

石垣島→三拝云う (みーふぁいゆー)

中国島→謝謝 (ありがとー)?

‥と?‥ 云うようです。

ー(・・?ー・ー

遷都 News

都を遷す (移す / うつす) →撮す→映す→写生 (うつ) す News でした。