飛衣羽衣

昔んかし、

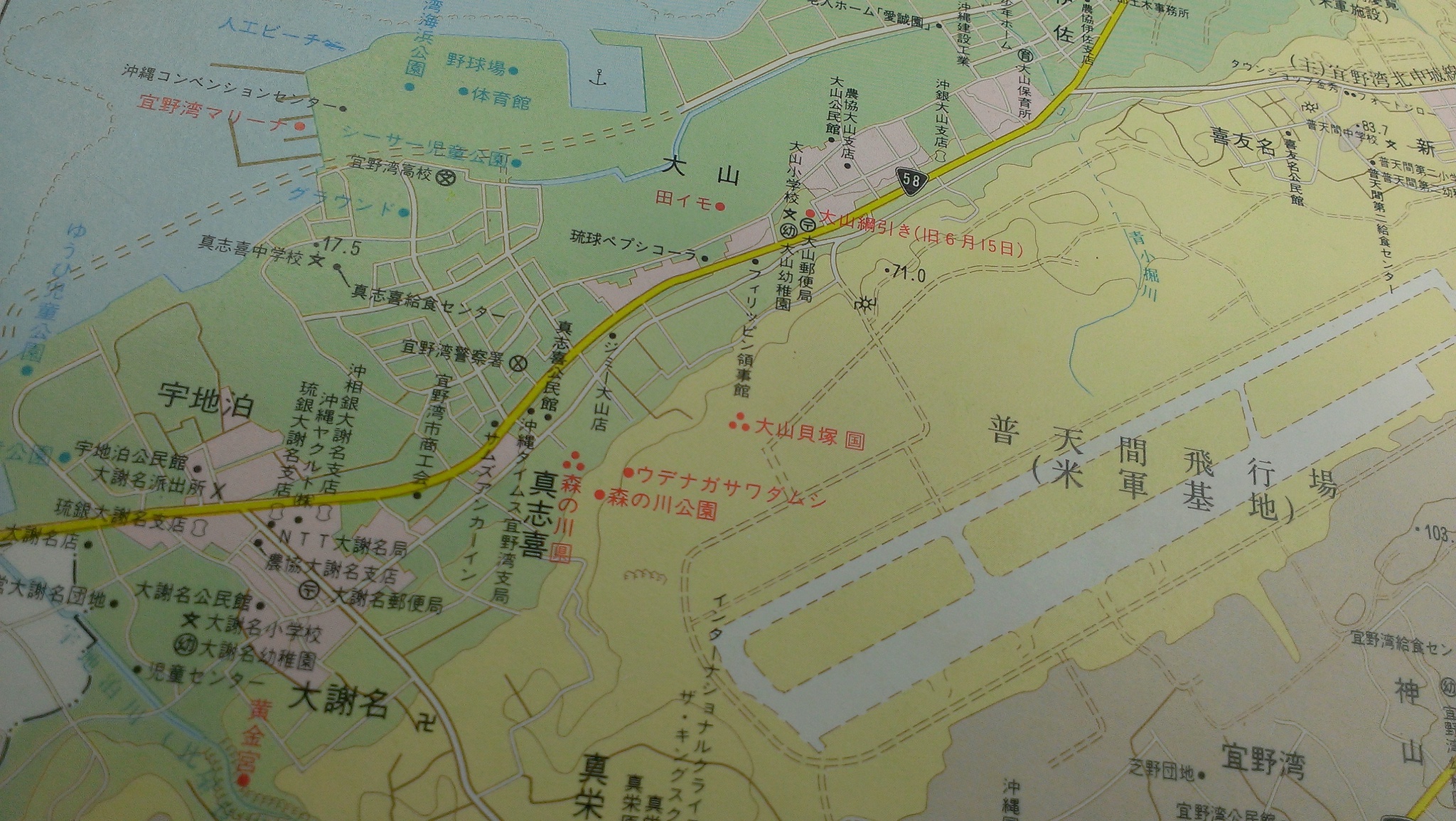

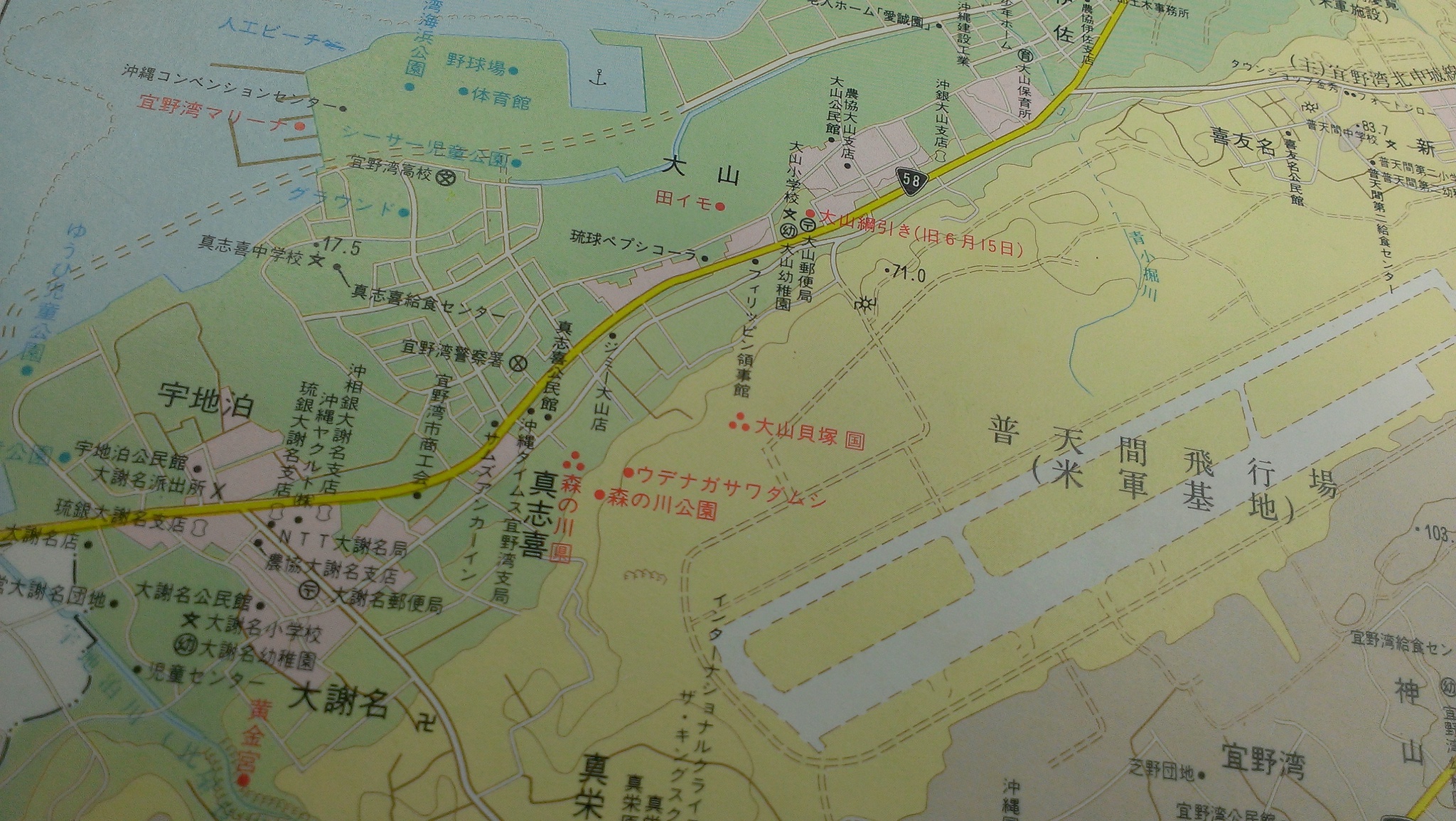

浦添村の謝名 (現・宜野湾市大謝名) という所に、森の川 (むいぬかー) という泉があいびーたん。

畑仕事を終えた『奥間』という男は、

手を洗いに森の川に行 (ん) じんじゅる事 (くとぅ) にさびたん。

すると、

この世のものとは思えない程に美しい女が水浴びをしておりました。

あまりにも美しい女であったので、とっさに身を隠し、思わず見とれてしまいました。

男が振り返って見ると、

松の木にほのかに光る衣 (ころも) が引っ掛かっておりました。これまた、この世のものとは思えない衣を男は持ち帰りました。

夜 (ゆー) んふきてぃ、

側 (すば) ん静 (しじ) かになたる頃 (くる) 、再び男が森の川 (むいぬかー) に戻って見ると、

まだ女は泉の中にいました。

先ほどとはうってかわつて⇔女は、しくしくと泣いていました。

男は思いきつて女に声をかけました。

『もし、どうなさいましたか?どうしてそのやうな姿で泣ちゅるのですか?』

人の声に、驚いた女は言いました。

『わたしは天女です。泉の美しさに引かれて水浴びをしておりました。ところが、松の木にかけておいたはづ、羽衣を無くしてしまいました。羽衣が無くては、天に帰る事ができません』

と‥女は言いました。

『そのやうな姿では、お困りでしょう。』

そう言って男は、自分の着物を天女にかけてやりました。

天女には、地上の人家を訪ねてならない掟 (おきて) がありましたが⇔羽衣が無くてはどうしようもなく、男の家にとどまる事にしました。

いつしか二人は愛し合うようになり、男と女の子が生まれました。

母親となった天女は、すっかりと羽衣の事を忘れたかのように見えました。しかし天女は、何度も森の川 (むいぬかー) に立ち寄り、天を仰いですすり泣いていたのです。

実は、男が持ち帰った、松の木に、ほのかに光る衣 (ころも) が⇔天女が探している羽衣 (はごろも) でありました。

男は、羽衣を探すふーなーしつつ、天女と暮らしていました。

ある日、納屋 (なや) で遊ぶ子供たちが、風呂敷に包まれたほのかに光る衣 (ころも) を見つけましたそれを見た天女は、その時はじめて、羽衣 (はごろも) をとったのは、夫だと気づきました。

天女の心は、はげしく乱れました。すぐにでも天に帰らねばならない身の上でした。子供たちや夫の事を考えると、どうしてよいのかわからづ、立ちつくす天女でありましたが、羽衣が見つかった今となっては、もう地上での暮らしは許されませんでした。

ある日、いつもより心を込めて『奥間』という男を畑に送り出した天女は、子供たちに別れ話を告げました。

『母は、羽衣をまとって、天に帰らねばなりません。あなたたちは、力を合わせてりっぱな人になるのですよ。母は天からいつまでも二人を見守っています。』

と‥言い空高く飛んで行きました。

ふわりと舞い上がった母の姿をみた二人の子は両手をのばし、泣きながら母を追い求めました。身を切られるようなつらい別れに、天女もためらうようすを見せましたが、さらに空高く舞い上がりました。しかし、心をのこしながらの別れでありました。振り返り見た二人の幼い顔に、天女は思はづ涙をこぼしました。

こぼれ落ちた涙はしずくとなって西の空にくっきりとした虹 (にじ) を描きました。

その後、

二人の子の内、男の子は、りっぱに成長し、琉球の王になりました。

1321年~1396年没

王の名は、

唐名・察度 (さっと) 王→和名・謝名もい」と言いました。

おしまい‥

浦添村の謝名 (現・宜野湾市大謝名) という所に、森の川 (むいぬかー) という泉があいびーたん。

畑仕事を終えた『奥間』という男は、

手を洗いに森の川に行 (ん) じんじゅる事 (くとぅ) にさびたん。

すると、

この世のものとは思えない程に美しい女が水浴びをしておりました。

あまりにも美しい女であったので、とっさに身を隠し、思わず見とれてしまいました。

男が振り返って見ると、

松の木にほのかに光る衣 (ころも) が引っ掛かっておりました。これまた、この世のものとは思えない衣を男は持ち帰りました。

夜 (ゆー) んふきてぃ、

側 (すば) ん静 (しじ) かになたる頃 (くる) 、再び男が森の川 (むいぬかー) に戻って見ると、

まだ女は泉の中にいました。

先ほどとはうってかわつて⇔女は、しくしくと泣いていました。

男は思いきつて女に声をかけました。

『もし、どうなさいましたか?どうしてそのやうな姿で泣ちゅるのですか?』

人の声に、驚いた女は言いました。

『わたしは天女です。泉の美しさに引かれて水浴びをしておりました。ところが、松の木にかけておいたはづ、羽衣を無くしてしまいました。羽衣が無くては、天に帰る事ができません』

と‥女は言いました。

『そのやうな姿では、お困りでしょう。』

そう言って男は、自分の着物を天女にかけてやりました。

天女には、地上の人家を訪ねてならない掟 (おきて) がありましたが⇔羽衣が無くてはどうしようもなく、男の家にとどまる事にしました。

いつしか二人は愛し合うようになり、男と女の子が生まれました。

母親となった天女は、すっかりと羽衣の事を忘れたかのように見えました。しかし天女は、何度も森の川 (むいぬかー) に立ち寄り、天を仰いですすり泣いていたのです。

実は、男が持ち帰った、松の木に、ほのかに光る衣 (ころも) が⇔天女が探している羽衣 (はごろも) でありました。

男は、羽衣を探すふーなーしつつ、天女と暮らしていました。

ある日、納屋 (なや) で遊ぶ子供たちが、風呂敷に包まれたほのかに光る衣 (ころも) を見つけましたそれを見た天女は、その時はじめて、羽衣 (はごろも) をとったのは、夫だと気づきました。

天女の心は、はげしく乱れました。すぐにでも天に帰らねばならない身の上でした。子供たちや夫の事を考えると、どうしてよいのかわからづ、立ちつくす天女でありましたが、羽衣が見つかった今となっては、もう地上での暮らしは許されませんでした。

ある日、いつもより心を込めて『奥間』という男を畑に送り出した天女は、子供たちに別れ話を告げました。

『母は、羽衣をまとって、天に帰らねばなりません。あなたたちは、力を合わせてりっぱな人になるのですよ。母は天からいつまでも二人を見守っています。』

と‥言い空高く飛んで行きました。

ふわりと舞い上がった母の姿をみた二人の子は両手をのばし、泣きながら母を追い求めました。身を切られるようなつらい別れに、天女もためらうようすを見せましたが、さらに空高く舞い上がりました。しかし、心をのこしながらの別れでありました。振り返り見た二人の幼い顔に、天女は思はづ涙をこぼしました。

こぼれ落ちた涙はしずくとなって西の空にくっきりとした虹 (にじ) を描きました。

その後、

二人の子の内、男の子は、りっぱに成長し、琉球の王になりました。

1321年~1396年没

王の名は、

唐名・察度 (さっと) 王→和名・謝名もい」と言いました。

おしまい‥