蚕の糸

糸を紡(つむ)いだり績(う)む事ができないので、

21中10の絹糸を買いました。

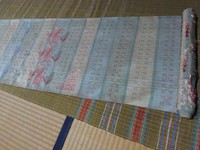

↑21中10の糸です。

蚕(かいこ)は一生の間に、卵→幼虫→蛹(さなぎ)→成虫(蛾)と4回ほど変化します。その状態を「完全変態」といいます⇔蛾、蝶、カブト虫など甲虫類(トンボ、バッタ、セミ)など「不完全変態」といいます。幼虫時代に食べる「桑」に含まれる「蛋白質」を多く食べ過ぎてしまいます。この食べ過ぎた蛋白質を体の外に出さないと、蛹に変態できません。幼虫が繭(まゆ)作りする時に、蛋白質を多く含んだ糸を吐き出します。

その蚕の出す糸→繭糸(まゆいと)=生糸(きいと)は→1d(デニール)は9000Mで1gあります。

1d(デニール)を21倍の太さに撚(よ)りをかけた糸が21d(デニール)といいます。

さらに、21dの繭糸(まゆいと)=生糸を10本撚り合わせて太い「絹糸」にしていきます。

↑21中10の絹糸です。

天然繊維は化学繊維と違い、一定の太さにならないので、平均値「中」と書いて21中生糸を10本撚(よ)りをかけた・・・21中10本片撚り、他に双撚りなど・・あります。

蚕の出す糸→「繭糸」=「生糸」を撚り合わせた糸が「絹糸」です。

絹糸、麻糸など・・天然繊維は、呼吸をしているので、雨降りは重くなります。糸は「キログラム」で販売しています。そのため、雨降りの日に糸を買うと高値になる場合があります。特に大量に購入するほど、晴れが続いた方がいいかもしれません。

経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交差させて、反物を織り上げて行きます。

21中10の絹糸を買いました。

↑21中10の糸です。

蚕(かいこ)は一生の間に、卵→幼虫→蛹(さなぎ)→成虫(蛾)と4回ほど変化します。その状態を「完全変態」といいます⇔蛾、蝶、カブト虫など甲虫類(トンボ、バッタ、セミ)など「不完全変態」といいます。幼虫時代に食べる「桑」に含まれる「蛋白質」を多く食べ過ぎてしまいます。この食べ過ぎた蛋白質を体の外に出さないと、蛹に変態できません。幼虫が繭(まゆ)作りする時に、蛋白質を多く含んだ糸を吐き出します。

その蚕の出す糸→繭糸(まゆいと)=生糸(きいと)は→1d(デニール)は9000Mで1gあります。

1d(デニール)を21倍の太さに撚(よ)りをかけた糸が21d(デニール)といいます。

さらに、21dの繭糸(まゆいと)=生糸を10本撚り合わせて太い「絹糸」にしていきます。

↑21中10の絹糸です。

天然繊維は化学繊維と違い、一定の太さにならないので、平均値「中」と書いて21中生糸を10本撚(よ)りをかけた・・・21中10本片撚り、他に双撚りなど・・あります。

蚕の出す糸→「繭糸」=「生糸」を撚り合わせた糸が「絹糸」です。

絹糸、麻糸など・・天然繊維は、呼吸をしているので、雨降りは重くなります。糸は「キログラム」で販売しています。そのため、雨降りの日に糸を買うと高値になる場合があります。特に大量に購入するほど、晴れが続いた方がいいかもしれません。

経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交差させて、反物を織り上げて行きます。