はつそめ

2015年の1月

木綿の糸を染める事にしました。

本当は2014年に染めていました‥

ー・ー

ある日、お客様より「ベージュ系」の木綿半巾帯の依頼がきました。それに対して ⇔『大丈夫です』‥と、答えたものの‥ 実は、詳しい色が判りませんでした。

資料を調べて見ても、「ベージュ」という色が見当たらなかった。そこで、net 上で調べたあと、「ベージュ系」は→『ほぼ ストッキングの色』だ‥ と判明しました。

以前に、絹糸を月桃 (サンニン) で染めた時にベージュ系→「赤肌色」のような色を染めた事がありました。

↑月桃で染めた絹糸です↑

↑月桃の「根と幹」で染めた絹糸の布です↑

↑月桃の「茎と葉」で染めた絹糸の布です↑

ところが、絹糸 (蚕の糸) 、羊毛など‥動物繊維は『蛋白質』が多く染め付きが良く ⇔ 木綿の綿糸、麻糸など‥植物繊維は『蛋白質』が零細 → 少ないので染め付きが悪いので→ http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7099746.html ← 蛋白質を「染み込ます」豆汁下地の方法と『呼び覚ます』タンニン下地の方法がありました。

そこで、豆汁下地とタンニン下地は ⇔ どちらが良く染まるのか?‥ 試してみました。

まづ、豆汁下地から試してみます。

「豆汁下地」に使用する豆は、小豆よりも大豆の方が蛋白質も多く安価なので大豆を使用した方がいいようです。*その他、牛乳、卵など‥動物蛋白質で代用するという人もいます。

動物蛋白質と植物蛋白質では、動物蛋白質の方が栄養の吸収力が強いと云われていますが、高価である事と『におい』など‥ 問題が発生するように思いました。そして、「豆汁下地」には豆 (まめ) という文字がついているので→ 今回はやはり大豆を使用する事にしました。

ー(・・?ー・ー

初めに、どうして?‥ 「動物」蛋白質は栄養の吸収が良く ⇔ 『植物』蛋白質は栄養の吸収が悪いのか?‥考えてみました。

人の体は、水分が約60%、蛋白質16%、脂質13%、鉱物質3.5%、糖質0.5%など‥ およそ水分が全体の60% を占め、組織は40% ほどで個人差があると云われています。

水分を除いた組織では「蛋白質→脂質→糖質」になり3大栄養素 (組織の源 / みなもと) にもなっています。

外から栄養を取った場合、 糖質は水分に可溶性 (溶ける) ⇔ 脂質は水分に不溶性 (溶けない) なので、最初に水分に溶ける「糖質」が使用され、その次に「脂質」が使用されます。

使用したエネルギー (組織の源) を回復するとき「蛋白質」が作動して『筋肉部屋』 に ⇔ 使用されなかったエネルギー (栄養分) は『脂肪部屋 』に →「蛋白質」で作動した『筋肉』も使用=破壊しなくなると『脂肪』部屋に保存されます。

その事から、蛋白質も脂肪に吸収されやすく、強い組織 (筋肉質 / 蛋白質) を維持するためには『破壊 (はかい) 』が重要である事が見えてきます。そしてどうやら、動物蛋白質よりも植物蛋白質には「脂質と破壊」に問題がありそうです。

ー(・・?ー・ー

詳しくは知らないが‥

植物蛋白質 (大豆) を吸収する前に、消化=破壊をする必要にせまられます。まづ初めに、唾液 (アルカリ性) → 胃液 (酸性) を使用して消化→吸収に通じていました。

糸染めの場合、唾液 (アルカリ性) の代用として木灰 (アルカリ性) や石灰を使用してみます。

水の中に木灰を入れて一晩寝かして、

一晩寝かした木灰の上済み液→灰汁 (あく) を使用します。

木灰の上済み液→灰汁を熱します。

熱した灰汁 (アルカリ性) で、木綿の糸を精練 (せいれん) します。この作業は地味であるけど、非常に重要な役割をしています。

ー・ー

人の組織=蛋白質が主体に対して ⇔ 木綿の糸の組織は「セルロース」という炭水化物 (糖質) が主体になっていますので、人=動物組織以上に植物組織に蛋白質を吸収させるためには、破壊 (はかい) が必要になります。

大豆を水につけて破壊 (ふにゃふにゃ) をする。

次に、石臼 (ミキサー) 、歯など‥ 使用して破壊 (消化) をする。

破壊をした大豆を濾 (こ) します

濾した大豆水を精練 (せいれん) し終わった木綿の糸に染み込ませます。

一晩大豆水につけおきして、

つけおきした木綿の糸を絞って、また一晩以上干して空気酸化させます。これで「豆汁下地」は完成です。

ー・ー

先ほどの月桃 (サンニン) の茎、葉、幹、根も破壊して染液の準備をします。

月桃を熱して染液を抽出します

月桃→抽出した染液に精練 (せいれん) 後→「豆汁下地」した木綿の糸を染色します。

ここまでの作業を人の組織に例えると、灰汁 (アルカリ性) が唾液 (アルカリ性) の役割をして 石臼 (ミキサー) が歯の役割をして消化作業→破壊作業をしているようにも見えてきます。

ー(・・?ー・ー

そして、唾液 (アルカリ性) の次は → 胃液 (酸性) の代用となる破壊作業をする必要にせまられます。

「人の組織」→胃液の代用として、鉄やアルミ、銅、錫、重クロム、チタンなど‥金属=鉱物質を酢酸 (酸性) に溶かしたものを『糸の組織』→染色では使用しています。

今回は、みょうばん (アルミ) を「酢酸や米酢」=酸性液に溶かした「アルミ媒染」=金属媒染をする事にしました。*資料によると媒染 (ばいせん) とは、2つのものを1つに結合すること‥ と、載っていました。

あの時→ http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7099746.html ←染色、燃焼、結婚など‥ 「+作用」= 「酸化」作用といい、反対に ⇔ 脱色、消火、離婚など‥ 『-作用』= 『還元』作用 という2つ作用がありました。

それによると「アルミ媒染 / 金属媒染」は 「酸化」作用の1種になります。それによつて、蛋白質と染色の「吸収」が良くなり、染色後の『色落ち』など‥しにくくなります。

人の組織の場合、「蛋白質→脂質→糖質」になり3大栄養素 (組織の源 / みなもと) になっていましたが、あと2つ調子を整える→ビタミン類と鉱物質 (銅、鉄、亜鉛など‥) を加えて5大栄養素になっていました。

「蛋白質と脂質、糖質」3つは、エネルギーの源 (みなもと) →「ガソリン」⇔ 『ビタミン類と鉱物質』2つは、調子を整える『エンジンオイル』の役割をしています。

「消化と吸収」の消化は 『-作用』= 『還元』作用 ⇔ 吸収は 「+作用」= 「酸化」作用になります。

相反する ⇔「2つ作用」を繰り返して染色をしているようにも見えてきます。

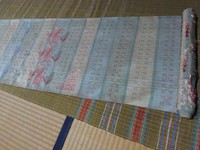

↑左側が絹糸 (動物繊維) ⇔ 右側が綿糸 (植物繊維) の「月桃 (サンニン) 染め」になります。

綿糸 (植物繊維) を「豆汁下地」をしても ⇔ 絹糸 (動物繊維) ほど濃く染まらないようでありました。

蛋白質を「染み込ます」豆汁下地の方法と『呼び覚ます』タンニン下地の方法2つがありました。

今度は、タンニン下地をしてみる事にしました。

木綿の糸を染める事にしました。

本当は2014年に染めていました‥

ー・ー

ある日、お客様より「ベージュ系」の木綿半巾帯の依頼がきました。それに対して ⇔『大丈夫です』‥と、答えたものの‥ 実は、詳しい色が判りませんでした。

資料を調べて見ても、「ベージュ」という色が見当たらなかった。そこで、net 上で調べたあと、「ベージュ系」は→『ほぼ ストッキングの色』だ‥ と判明しました。

以前に、絹糸を月桃 (サンニン) で染めた時にベージュ系→「赤肌色」のような色を染めた事がありました。

↑月桃で染めた絹糸です↑

↑月桃の「根と幹」で染めた絹糸の布です↑

↑月桃の「茎と葉」で染めた絹糸の布です↑

ところが、絹糸 (蚕の糸) 、羊毛など‥動物繊維は『蛋白質』が多く染め付きが良く ⇔ 木綿の綿糸、麻糸など‥植物繊維は『蛋白質』が零細 → 少ないので染め付きが悪いので→ http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7099746.html ← 蛋白質を「染み込ます」豆汁下地の方法と『呼び覚ます』タンニン下地の方法がありました。

そこで、豆汁下地とタンニン下地は ⇔ どちらが良く染まるのか?‥ 試してみました。

まづ、豆汁下地から試してみます。

「豆汁下地」に使用する豆は、小豆よりも大豆の方が蛋白質も多く安価なので大豆を使用した方がいいようです。*その他、牛乳、卵など‥動物蛋白質で代用するという人もいます。

動物蛋白質と植物蛋白質では、動物蛋白質の方が栄養の吸収力が強いと云われていますが、高価である事と『におい』など‥ 問題が発生するように思いました。そして、「豆汁下地」には豆 (まめ) という文字がついているので→ 今回はやはり大豆を使用する事にしました。

ー(・・?ー・ー

初めに、どうして?‥ 「動物」蛋白質は栄養の吸収が良く ⇔ 『植物』蛋白質は栄養の吸収が悪いのか?‥考えてみました。

人の体は、水分が約60%、蛋白質16%、脂質13%、鉱物質3.5%、糖質0.5%など‥ およそ水分が全体の60% を占め、組織は40% ほどで個人差があると云われています。

水分を除いた組織では「蛋白質→脂質→糖質」になり3大栄養素 (組織の源 / みなもと) にもなっています。

外から栄養を取った場合、 糖質は水分に可溶性 (溶ける) ⇔ 脂質は水分に不溶性 (溶けない) なので、最初に水分に溶ける「糖質」が使用され、その次に「脂質」が使用されます。

使用したエネルギー (組織の源) を回復するとき「蛋白質」が作動して『筋肉部屋』 に ⇔ 使用されなかったエネルギー (栄養分) は『脂肪部屋 』に →「蛋白質」で作動した『筋肉』も使用=破壊しなくなると『脂肪』部屋に保存されます。

その事から、蛋白質も脂肪に吸収されやすく、強い組織 (筋肉質 / 蛋白質) を維持するためには『破壊 (はかい) 』が重要である事が見えてきます。そしてどうやら、動物蛋白質よりも植物蛋白質には「脂質と破壊」に問題がありそうです。

ー(・・?ー・ー

詳しくは知らないが‥

植物蛋白質 (大豆) を吸収する前に、消化=破壊をする必要にせまられます。まづ初めに、唾液 (アルカリ性) → 胃液 (酸性) を使用して消化→吸収に通じていました。

糸染めの場合、唾液 (アルカリ性) の代用として木灰 (アルカリ性) や石灰を使用してみます。

水の中に木灰を入れて一晩寝かして、

一晩寝かした木灰の上済み液→灰汁 (あく) を使用します。

木灰の上済み液→灰汁を熱します。

熱した灰汁 (アルカリ性) で、木綿の糸を精練 (せいれん) します。この作業は地味であるけど、非常に重要な役割をしています。

ー・ー

人の組織=蛋白質が主体に対して ⇔ 木綿の糸の組織は「セルロース」という炭水化物 (糖質) が主体になっていますので、人=動物組織以上に植物組織に蛋白質を吸収させるためには、破壊 (はかい) が必要になります。

大豆を水につけて破壊 (ふにゃふにゃ) をする。

次に、石臼 (ミキサー) 、歯など‥ 使用して破壊 (消化) をする。

破壊をした大豆を濾 (こ) します

濾した大豆水を精練 (せいれん) し終わった木綿の糸に染み込ませます。

一晩大豆水につけおきして、

つけおきした木綿の糸を絞って、また一晩以上干して空気酸化させます。これで「豆汁下地」は完成です。

ー・ー

先ほどの月桃 (サンニン) の茎、葉、幹、根も破壊して染液の準備をします。

月桃を熱して染液を抽出します

月桃→抽出した染液に精練 (せいれん) 後→「豆汁下地」した木綿の糸を染色します。

ここまでの作業を人の組織に例えると、灰汁 (アルカリ性) が唾液 (アルカリ性) の役割をして 石臼 (ミキサー) が歯の役割をして消化作業→破壊作業をしているようにも見えてきます。

ー(・・?ー・ー

そして、唾液 (アルカリ性) の次は → 胃液 (酸性) の代用となる破壊作業をする必要にせまられます。

「人の組織」→胃液の代用として、鉄やアルミ、銅、錫、重クロム、チタンなど‥金属=鉱物質を酢酸 (酸性) に溶かしたものを『糸の組織』→染色では使用しています。

今回は、みょうばん (アルミ) を「酢酸や米酢」=酸性液に溶かした「アルミ媒染」=金属媒染をする事にしました。*資料によると媒染 (ばいせん) とは、2つのものを1つに結合すること‥ と、載っていました。

あの時→ http://asakobonobulogu.ti-da.net/e7099746.html ←染色、燃焼、結婚など‥ 「+作用」= 「酸化」作用といい、反対に ⇔ 脱色、消火、離婚など‥ 『-作用』= 『還元』作用 という2つ作用がありました。

それによると「アルミ媒染 / 金属媒染」は 「酸化」作用の1種になります。それによつて、蛋白質と染色の「吸収」が良くなり、染色後の『色落ち』など‥しにくくなります。

人の組織の場合、「蛋白質→脂質→糖質」になり3大栄養素 (組織の源 / みなもと) になっていましたが、あと2つ調子を整える→ビタミン類と鉱物質 (銅、鉄、亜鉛など‥) を加えて5大栄養素になっていました。

「蛋白質と脂質、糖質」3つは、エネルギーの源 (みなもと) →「ガソリン」⇔ 『ビタミン類と鉱物質』2つは、調子を整える『エンジンオイル』の役割をしています。

「消化と吸収」の消化は 『-作用』= 『還元』作用 ⇔ 吸収は 「+作用」= 「酸化」作用になります。

相反する ⇔「2つ作用」を繰り返して染色をしているようにも見えてきます。

↑左側が絹糸 (動物繊維) ⇔ 右側が綿糸 (植物繊維) の「月桃 (サンニン) 染め」になります。

綿糸 (植物繊維) を「豆汁下地」をしても ⇔ 絹糸 (動物繊維) ほど濃く染まらないようでありました。

蛋白質を「染み込ます」豆汁下地の方法と『呼び覚ます』タンニン下地の方法2つがありました。

今度は、タンニン下地をしてみる事にしました。