2つ南山国

遠い『おじさん』は怒りました。

いつまでも『ひねくれて』いないで ⇔ 早く沖縄島に帰ってこい‥

『おい子』は、帰りたくない‥と、朝鮮半島に残りました。

ー・ー

1394年、

南山国では、汪英紫 (おうえいじ) の勢力が承察度 (うふさと) を圧倒し、ついに承察度は汪英紫の迫害に抗しきれづ、朝鮮に亡命するという事件があった。

承察度 (うふさと) 王子は、朝鮮半島に亡命し、4年後には温沙道 (うぇんさと) と号して朝鮮皇帝と謁見し、皇帝から手厚い優遇を受けていた。

ー(・・?ー・ー

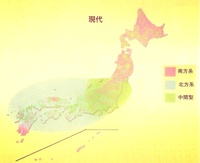

琉球国には、違うけど ⇔ 同じという『三山国』に分別時代がありました。

北山国・攀安知王 ⇔ 中山国・察度王 ⇔ 南山国・承察度王、という3つ戦国時代です。

中山国・察度 (さっと) 王と南山国・承察度 (うふさと) 王は、同じ『察度』の文字を使用している事から、中山国・察度と南山国・承察度には、姻戚関係があったと思われる。*また、承察度 (うふさと) は承察度 (しょうさっと) と記される場合もありますが、それは間違いという人も多く、正しくは承察度 (うふさと) だと‥話を進めて行きます→

ー・ー→

北山国の本店は今帰仁 (なきじん) 城⇔中山国の本店は浦添城 (後ほど首里城に移転) ⇔

そして、

南山国の本店は、『2つ』ありました。

南山国は、内紛一族でありました。

南山国はまた非常に複雑していた。

複雑なのは、初代・大里 (うふさと) 王の長男も大里王子→その子の名前が承察度 (うふさと) →また承察度など‥親子だけでなく、兄弟にも類似の名前をつけていました。そしてその後も、兄弟どうし身内どうし亡ぼし合います。

南山国は、初代・大里 王→2代・大里 王→3代・承察度 王→4代目の予定→承察度 王子と続きます。

初代・大里按司の次男・汪英紫 (おうえいじ) の長男が達勃期 (たぶち) 、次男が汪応祖 (おうおうそ) →その子が多魯毎 (たるみ) といいました。

南山王統の主導権は、大里王→承察度 ⇔ 汪英紫→汪応祖→他魯毎となっている。

ー(・・?ー・ー

もう1度‥整理すると、

南山国の本店は2つありました。

本家=糸満市の『島尻』大里城と⇔分家=南城市の『島添』大里城とに分別していた。

初代・大里王の長男・大里王子⇔次男・汪英紫 (おうえいじ) でありました。

大里『王子』は、2代目・大里『王』になる‥

2代目・大里 (うふさと) 王の「弟」が、汪英紫 (おうえいじ) ⇔『子』が承察度 (うふさと) でありました。

2代目・大里 (うふさと) 王が亡くなると ⇔王の「弟」と王の『子』の間で権力争いが起きました。

そして南山国は、

本家=糸満市の『島尻』大里城=承察度 (うふさと / 王の子) 側と ⇔ 分家=南城市の「島添」大里城=汪英紫 (おうえいじ / 王の弟) 側とに分別しました。

そして、本家 (承察度) と分家 (汪英紫) との権力争いで不利になった承察度 (うふさと) 王子は、朝鮮半島に亡命したようです。

分家が ⇔ 本家を乗っ取りました。

本家=糸満市にある南山城 (別名・高嶺城 / 島尻大里城) には、分家=南城市の島添大里城主・汪英紫 (王の弟側) が住むようになりました。

*現在、南山城跡地は高嶺小学校になっています。

このお話は、まだまだ非常に複雑です。その後も、本家を乗っ取った分家でも内紛が起きました。

最終的には、2代・大里 王の弟側→汪英紫 (おうえいじ) の長男・達勃期 (たぶち) ではなく ⇔ 次男の汪応祖 (おうおうそ) の子→他魯毎 (たるみ) が南山城主になっていました。

(・_・; 実は‥2代・大里 王の子と弟が権力争いをした際、佐敷の尚巴志という人は弟側に味方していました。そして、弟側が南山城を支配した後もさらに何かが‥起こりました。

最後の南山国の王・他魯毎 (たるみ) は、佐敷の尚巴志という人に亡ぼされました。

南山城主・他魯毎 (たるみ) 王は、今の糸満市に住んでいました。

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B7%93%E6%AF%9B 他魯毎 (たるみ) 王は、今は糸満市にある山巓毛 (さんてぃんもー) という小山に追い詰められました。利用された上 ? 捨てられた?‥

山巓毛 (さんてぃんもー) という小山の下には、他魯毎 (たるみ) のお墓があるという。

(・・? この辺りに?‥

ー・ー

佐敷町の尚巴志について、

まづ、南山国 (大里城 / 南山城) に内紛を起こさせ→中山国 (首里城) を乗っ取ります→

中山国 (首里城) は、北山国 (今帰仁城) を亡ぼして→最後に、他魯毎 (たるみ) が支配していた南山国 (現・糸満市) を滅ぼして『三山国』→3つ国に分別していた『琉球国』を統一しました。

佐敷の尚巴志という人は、琉球国の王様になりました。

いつまでも『ひねくれて』いないで ⇔ 早く沖縄島に帰ってこい‥

『おい子』は、帰りたくない‥と、朝鮮半島に残りました。

ー・ー

1394年、

南山国では、汪英紫 (おうえいじ) の勢力が承察度 (うふさと) を圧倒し、ついに承察度は汪英紫の迫害に抗しきれづ、朝鮮に亡命するという事件があった。

承察度 (うふさと) 王子は、朝鮮半島に亡命し、4年後には温沙道 (うぇんさと) と号して朝鮮皇帝と謁見し、皇帝から手厚い優遇を受けていた。

ー(・・?ー・ー

琉球国には、違うけど ⇔ 同じという『三山国』に分別時代がありました。

北山国・攀安知王 ⇔ 中山国・察度王 ⇔ 南山国・承察度王、という3つ戦国時代です。

中山国・察度 (さっと) 王と南山国・承察度 (うふさと) 王は、同じ『察度』の文字を使用している事から、中山国・察度と南山国・承察度には、姻戚関係があったと思われる。*また、承察度 (うふさと) は承察度 (しょうさっと) と記される場合もありますが、それは間違いという人も多く、正しくは承察度 (うふさと) だと‥話を進めて行きます→

ー・ー→

北山国の本店は今帰仁 (なきじん) 城⇔中山国の本店は浦添城 (後ほど首里城に移転) ⇔

そして、

南山国の本店は、『2つ』ありました。

南山国は、内紛一族でありました。

南山国はまた非常に複雑していた。

複雑なのは、初代・大里 (うふさと) 王の長男も大里王子→その子の名前が承察度 (うふさと) →また承察度など‥親子だけでなく、兄弟にも類似の名前をつけていました。そしてその後も、兄弟どうし身内どうし亡ぼし合います。

南山国は、初代・大里 王→2代・大里 王→3代・承察度 王→4代目の予定→承察度 王子と続きます。

初代・大里按司の次男・汪英紫 (おうえいじ) の長男が達勃期 (たぶち) 、次男が汪応祖 (おうおうそ) →その子が多魯毎 (たるみ) といいました。

南山王統の主導権は、大里王→承察度 ⇔ 汪英紫→汪応祖→他魯毎となっている。

ー(・・?ー・ー

もう1度‥整理すると、

南山国の本店は2つありました。

本家=糸満市の『島尻』大里城と⇔分家=南城市の『島添』大里城とに分別していた。

初代・大里王の長男・大里王子⇔次男・汪英紫 (おうえいじ) でありました。

大里『王子』は、2代目・大里『王』になる‥

2代目・大里 (うふさと) 王の「弟」が、汪英紫 (おうえいじ) ⇔『子』が承察度 (うふさと) でありました。

2代目・大里 (うふさと) 王が亡くなると ⇔王の「弟」と王の『子』の間で権力争いが起きました。

そして南山国は、

本家=糸満市の『島尻』大里城=承察度 (うふさと / 王の子) 側と ⇔ 分家=南城市の「島添」大里城=汪英紫 (おうえいじ / 王の弟) 側とに分別しました。

そして、本家 (承察度) と分家 (汪英紫) との権力争いで不利になった承察度 (うふさと) 王子は、朝鮮半島に亡命したようです。

分家が ⇔ 本家を乗っ取りました。

本家=糸満市にある南山城 (別名・高嶺城 / 島尻大里城) には、分家=南城市の島添大里城主・汪英紫 (王の弟側) が住むようになりました。

*現在、南山城跡地は高嶺小学校になっています。

このお話は、まだまだ非常に複雑です。その後も、本家を乗っ取った分家でも内紛が起きました。

最終的には、2代・大里 王の弟側→汪英紫 (おうえいじ) の長男・達勃期 (たぶち) ではなく ⇔ 次男の汪応祖 (おうおうそ) の子→他魯毎 (たるみ) が南山城主になっていました。

(・_・; 実は‥2代・大里 王の子と弟が権力争いをした際、佐敷の尚巴志という人は弟側に味方していました。そして、弟側が南山城を支配した後もさらに何かが‥起こりました。

最後の南山国の王・他魯毎 (たるみ) は、佐敷の尚巴志という人に亡ぼされました。

南山城主・他魯毎 (たるみ) 王は、今の糸満市に住んでいました。

http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B7%93%E6%AF%9B 他魯毎 (たるみ) 王は、今は糸満市にある山巓毛 (さんてぃんもー) という小山に追い詰められました。利用された上 ? 捨てられた?‥

山巓毛 (さんてぃんもー) という小山の下には、他魯毎 (たるみ) のお墓があるという。

(・・? この辺りに?‥

ー・ー

佐敷町の尚巴志について、

まづ、南山国 (大里城 / 南山城) に内紛を起こさせ→中山国 (首里城) を乗っ取ります→

中山国 (首里城) は、北山国 (今帰仁城) を亡ぼして→最後に、他魯毎 (たるみ) が支配していた南山国 (現・糸満市) を滅ぼして『三山国』→3つ国に分別していた『琉球国』を統一しました。

佐敷の尚巴志という人は、琉球国の王様になりました。